それが社会のためになるんだ

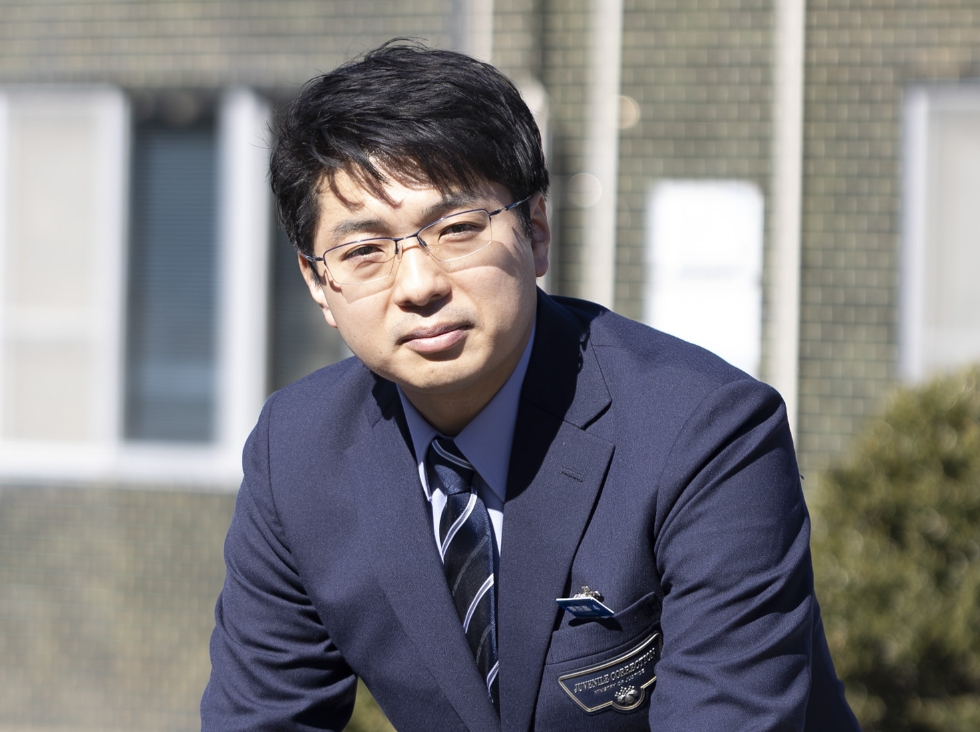

東京少年鑑別所 法務教官

少年院や法務省での勤務経験を基に、理想的な施設の雰囲気や職員関係、非行少年や受刑者に対する姿勢、矯正と社会そして未来の矯正について、冷静な分析と熱い思いを語ってくれた男性法務教官。「矯正魂」を受け継ぎつつも、変わることをいとわない柔軟さもある。「矯正は温かみを残したまま更なる進化が期待できる」。男性法務教官の話からはその思いがにじみます。

「誰しもが平等に働くべき」は正論だが意味がない

昔のことですが、ある少年院では、「あの人はこれが苦手だから、代わりに自分がやります」といったように、皆がお互いのことを理解して、協力し合えている雰囲気がありました。皆が一生懸命やっていて大変なのですが、仕事がきついという感覚はありませんでした。少年と接するのが苦手な先生もいるのですが、その人にはその人の役割がありました。

不公平感というのは、悪い捉え方だと思います。誰しもが平等に働くべきというのは正論ですし、100%正しいと思うのですが、実際にはあまり意味がないというか、そんなことできるわけないのではないかと思います。ですから、こうした役割分担を許容できる余裕が、施設にあると良いと思います。

私が尊敬する首席専門官だった方は、厳しく言うけれども全く後腐れのない方で、何より、現場職員を信頼し、よく仕事を見てくれました。現場で働いていると、はっきりと白黒を付けられるようなことばかりではありませんし、すぐに成果が見えないことでも1つ1つ積み重ねながら、崩れてしまわないようにやっているわけです。大切なのは、やるべきことはきちんとやった上で、信頼関係を一番に考えてお互いを尊重するということだと思います。信頼し、仕事をよく見て、丁寧にフォローする。そうして、それぞれが前向きに仕事に取り組む雰囲気を作る上で、とても大切なことだと思います。

ジレンマを抱えながらも、少年や受刑者と向き合う

少年院にいたときは、とにかく話を聞くことが大事だと思っていました。だから、私は少年にとって、すごくよく話を聞いてくれる人だったのではないかなと思います。その後、熊本刑務所の教育統括になったときも、無期懲役の受刑者から、「話を聞いてもらうっていうのはありがたかったです」と言われました。このように、受刑者や少年に寄り添ってあげられるような存在でありたいと思っています。

犯罪の臨床に立つ人たちは、皆、同じジレンマを抱えていると思います。被害者の御遺族から、「今まで一緒の部屋で寝ていた孫が殺された。あなたにはその気持ちは分からない」と言われたことは、ずっと心の中に残っています。

凶悪犯罪を起こした少年は、被害者の方に恐怖を与えた存在ではあることは間違いありません。ただ、矯正職員である私にとって、少年たちはモンスターではなく、寄り添って、何かに癒されて、本人が生きる力をつけて、いずれ立ち直って社会に戻っていく存在なのです。

しかし、被害者の方にとってはそうではないことも理解できます。職員という立場を離れた一人の人間として、また、子どもを育てる親としての立場に立てば、そのような気持ちも十分に理解することができます。矯正職員はそういったジレンマを抱え、被害者の方と向き合いながら、それも処遇に生かして少しでも犯罪のリスクを抑える。このことは、最終的には、目の前にいる少年や受刑者だけでなく、社会を守ることにつながっていくのだと。そのように思わないと、できない仕事だと思いますね。

矯正の仕事は、万人に理解されるものではないかもしれません。「犯罪者はもっと懲らしめるべきだ」とか、「なんでこんなに良い飯食べているんだ」とか、「国の税金を使って」といった声も耳にすることは少なくありません。しかし、矯正職員としては、やはり訴え続けるしかないと思います。「それが社会のためなのだ」っていうことを。我々は信じるしかないと思います。

矯正の課題は、社会の課題

最近、矯正に興味を持ってくださる人が多くなった気がします。もちろん、まだ、社会の大多数というわけではないのだと思いますが、「矯正の仕事は大変だ」と思ってくださる方が増えたように感じています。ただ、「受刑者を社会に出さないでほしい」とか、「とにかく逃走させなければいい」と思っている方も多いのかとも感じています。センセーショナルな事件を起こした犯罪者に対しては、モンスターというイメージを持ってしまうのかもしれませんが、逮捕されて全てが解決するわけではありません。その人たちもいずれ社会に戻るというのが、この国の仕組みです。その人たちを、社会がどのように受け入れていくかというのは、社会に問われている課題だと思います。

犯罪や非行の背景には、世間で社会課題と言われるものが当たり前に存在しています。社会のほころびを縫い合わせて、どう受け入れていくかっていうことを考えないといけない。自分事としては考えにくいかもしれないけれど、社会の問題として考えていかなければならないと思います。

そのためにも、矯正施設として、犯罪や非行をした人が置かれている環境や抱えている問題について、少しでも多くの人に分かってもらえるように伝える努力が必要だと思います。加害者でもあり、被害者でもあるケースなど、犯罪が持つ加害と被害という二つの側面を伝えることは難しいことですが、そのことは、実情を一番見ている私たちにしかできないことだと思います。

腹でつながり、人を癒す矯正であり続けたい

諸外国と違い、日本の刑務所は、職員が丸腰で勤務しています。なぜ、それができるのかと考えると、職員と被収容者との間で信頼関係があるからなのだと思います。ある時、とても厳しい主任が、施設のルールを破ったことで調査になった受刑者に対して、「またうちの工場に戻って来い」などと、何度も声を掛けていました。表現として適切か分かりませんが、「腹でつながっている」という感じです。厳しいけれど、温かみがあって、被収容者が失敗しても見捨てない、だから信頼関係があるんですよ。これが矯正なんだと思います。どんなに時代が変わっても、次の世代も持ち続けなければいけないのは、こういうところだと思います。

やはり、人を癒せるのは人でしかないと思います。20年後も、AIとか、どんな優れたツールを使っていたとしても、少年院という場所で、法務教官が変わらず少年と向き合いながら、「育て直すとは、ああでもない、こうでもない」と皆で考えている。そこは変わってほしくないと思います。