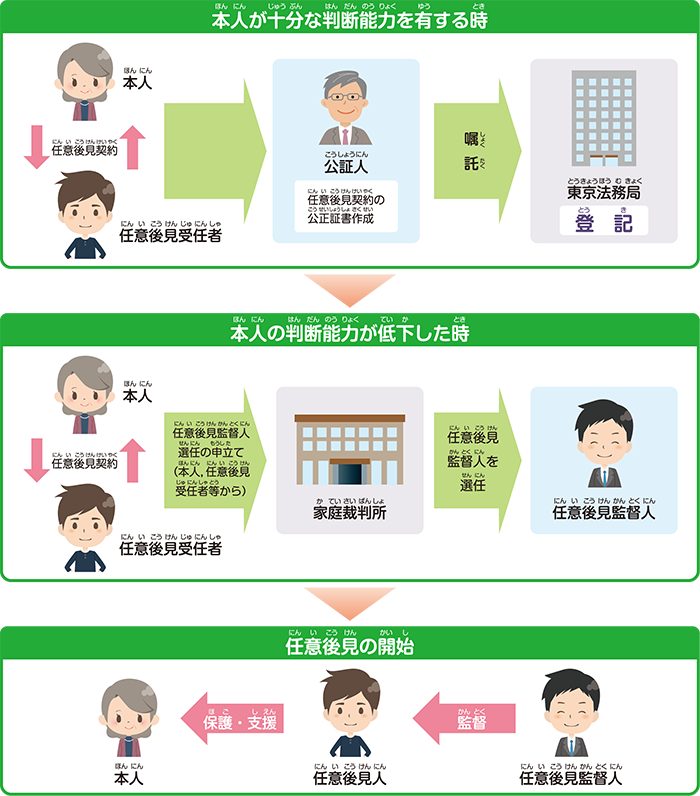

本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務の内容を公正証書による契約で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う制度です。

任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。任意後見人は、この時から、任意後見契約で委任された事務を本人に代わって行います。

なお、任意後見人となる方は、本人の判断能力が低下した場合には、速やかに任意後見監督人の選任の申立てをすることが求められます。

任意後見監督人の役割は、任意後見人が任意後見契約の内容どおり、適正に仕事をしているかを、任意後見人から財産目録などを提出させるなどして監督することです。また、本人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行うときに、任意後見監督人が本人を代理します。任意後見監督人はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。

任意後見監督人は、家庭裁判所によって選任されますが、その役割等から、本人の親族等ではなく、第三者(弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職や法律、福祉に関わる法人など)が選ばれることが多くなっています。なお、任意後見人となる方や、その近い親族(任意後見人となる方の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹)等は任意後見監督人にはなれません。

次のような事例があります。

○任意後見監督人選任事例

ア 本人の状況:脳梗塞による認知症の症状

イ 任意後見人:長女

ウ 任意後見監督人:弁護士

エ 概要

本人は、記憶力や体力に衰えを感じ始めたことなどから、将来に備えて、できる限り自宅で生活を続けたいといった生活に関する希望などを伝えた上で、長女との間で任意後見契約を結びました。その数か月後、本人は脳梗塞で倒れ、左半身が麻痺するとともに、認知症の症状も現れました。そのため、任意後見契約の相手方である長女が任意後見監督人選任の審判を申し立て、家庭裁判所の審理を経て、弁護士が任意後見監督人に選任されました。

長女は、任意後見人として、事前に把握していた本人の意向を尊重し、本人が在宅で福祉サービスを受けられるようにしました。

成年後見制度についてわからないことがありましたら、下記までお問い合わせください。

成年後見制度について

成年後見制度を利用するための申立ての手続や必要書類、費用などについて

成年後見登記制度について

証明書の請求・登記の申請について

任意後見契約について