CONTENTS

相続法制が見直されます。

「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(平成30年法律第72号)及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(同年法律第73号)が平成30年7月6日に成立し,同月13日に公布されました。

1 どうして相続法制が見直されることになったのですか。

相続法制については,昭和55年に民法の改正がなされてから,大きな見直しがされていませんでしたが,この間,我が国の平均寿命は延び,社会の少子高齢化が進展するなど社会経済情勢に変化が生じ,その見直しの必要性が高まったため,約40年ぶりに相続法制の見直しを行いました。

2 どのような見直しがされたのですか。

主な改正項目は次のとおりです。

- ⑴

- 配偶者居住権

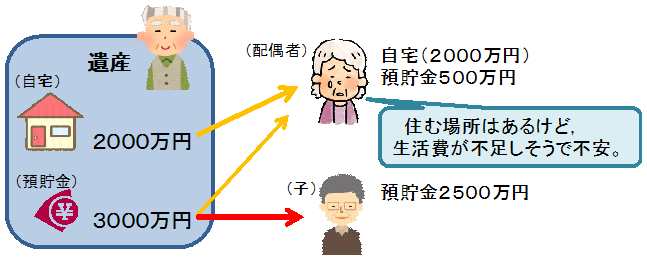

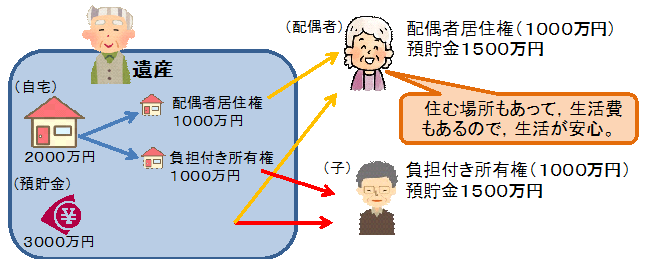

- 高齢の配偶者の生活を保護する観点から,配偶者居住権という権利を新設することとしました。

- 新設された配偶者居住権は,住み慣れた自宅に引き続き住み続けることができる権利ですが,人に売ったり,自由に貸したりすることができない分,評価額が低くなるため,自宅の所有権を相続する場合に比べて,遺産分割において預貯金などの老後の生活資金となる財産をより多く取得できるようになります。

(改正前)

(改正後)

- ⑵

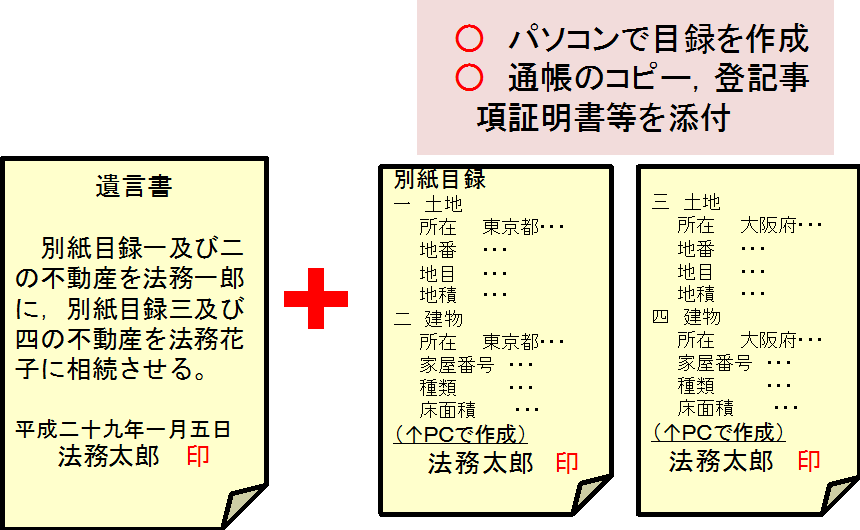

- 自筆証書遺言の方式緩和

- 遺言の利用を促進する観点から,遺言者が全文手書きをしなければならないとされている自筆証書遺言の方式を緩和し,遺言書に添付する財産目録は手書きでなくてもよいこととしました。

- ⑶

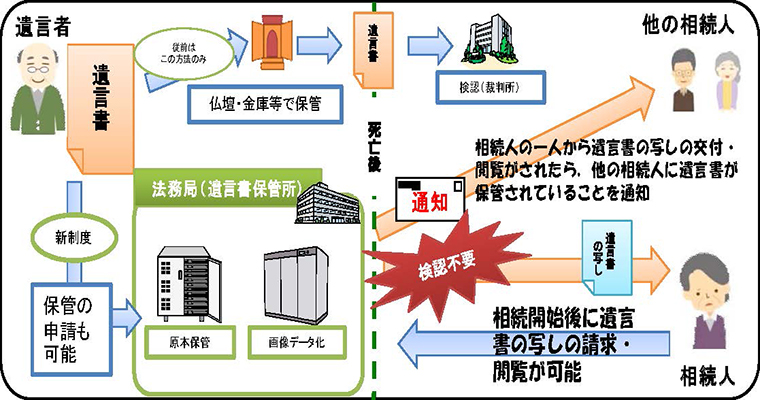

- 法務局における遺言書保管制度

- 遺言の利用を促進し,遺言に関する紛争ができるだけ生じないようにするため,法務局において自筆証書による遺言書を保管する制度を新設することとしました。

- これは,遺言者が,法務局に対して,遺言書の保管を申請することができることとするもので,法務局では,遺言書の原本を保管するとともに,遺言書の画像情報を含む情報の管理も行います。そして,遺言者の死亡後には,遺言者の相続人等が,全国にある指定された法務局で,遺言書の保管の有無を調べたり,遺言書の写し(遺言書情報証明書)の交付を請求したりすることができるようになり,この遺言書情報証明書が,遺言書の原本の代わりに各種の手続で用いられることになります。また,法務局に保管されている遺言書については,家庭裁判所における検認の手続が不要となります。

- ⑷

- 特別の寄与の制度

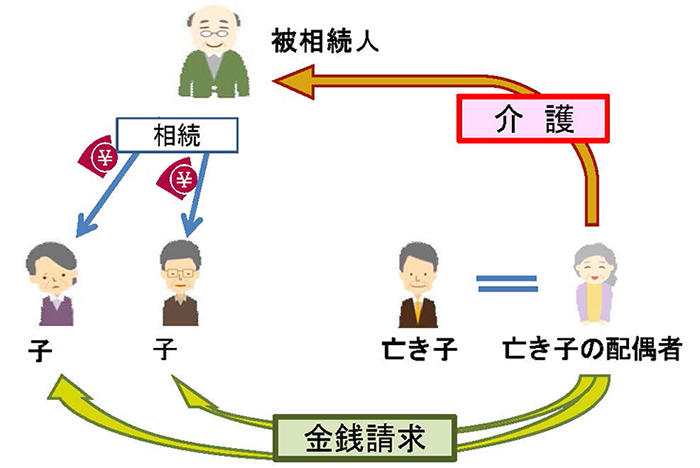

- 現行法上,相続人ではない方,例えば,被相続人の子の配偶者が,被相続人の療養看護に努めた場合には,相続人ではないという理由で,遺産の分配にあずかれない一方で,被相続人の面倒をみていない相続人が遺産を取得するという不公平が生ずることがあります。

- このような不公平を解消するために,相続人以外の親族が,被相続人の療養看護等を行った場合には,一定の要件のもとで,相続人に対して,金銭の支払を請求することができるようになります。

3 見直された相続法制はいつから施行されますか。

原則として,平成30年7月13日の公布の日から1年を超えない範囲内で政令で定める日から施行されます。

もっとも,例外として,①自筆証書遺言の方式緩和については,平成31年1月13日から施行される一方,②配偶者居住権(配偶者短期居住権を含む。)に関する規定や③遺言書保管制度については,公布の日から2年を超えない範囲内で政令で定める日から施行されます。

施行日を定める政令が制定されましたら,速やかに法務省のホームページなどでお知らせしたいと思います。