裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律について

| 成立日: | 平成19年5月22日 |

| 公布日: | 平成19年5月30日(官報号外第111号掲載) |

| 施行日: | 平成19年5月30日(裁判員法の改正に係る部分) |

| ※ | 今回の改正法は裁判員法等の一部を改正するものであるが,裁判員法は未だ施行されていない。 |

○裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(改正後のもの) 【PDF】

○部分判決制度における手続のイメージ 【PDF】

|

||

| (1) 制度の概要 | ||

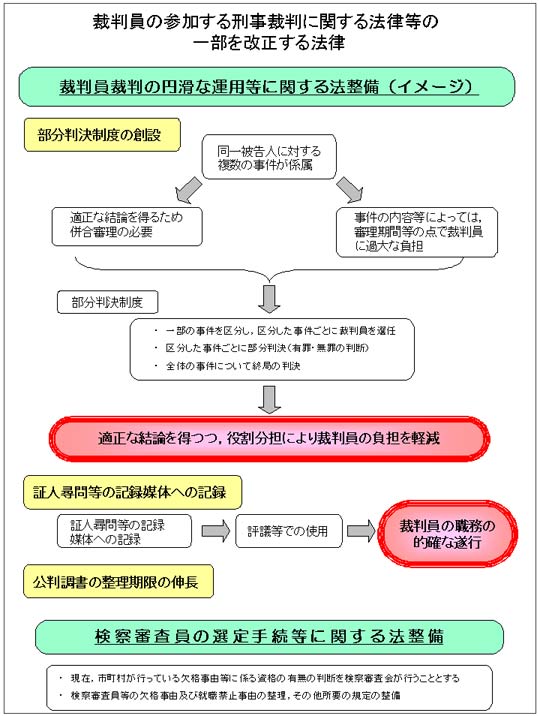

| 裁判所に同一被告人に対する複数の事件が係属した場合に,裁判員の負担を軽減するため,一部の事件を区分し,区分した事件ごとに裁判員を選任して審理し,有罪・無罪を判断する部分判決をした上,新たに選任された裁判員の加わった合議体が,これ以外の被告事件を審理し,併合事件の全体について裁判をする制度 | ||

| (2) 部分判決制度によることができる場合 | ||

| 裁判員制度の対象事件を含む複数の事件の弁論を併合した場合において,併合した事件を一括して審判することにより要すると見込まれる審判の期間その他の裁判員の負担に関する事情を考慮し,その円滑な選任又は職務の遂行を確保するため特に必要があると認められるときは,訴訟当事者の請求により又は職権で,区分審理決定をし,部分判決制度により審理及び裁判をすることができる。 ただし,犯罪の証明に支障を生ずるおそれがあるときや被告人の防御に不利益を生ずるおそれがあるときなどは,区分審理決定をすることができず,部分判決制度により審理及び裁判をすることができない。 | ||

| (3) 部分判決の内容等 | ||

| ア 内容 | ||

| 区分審理決定により区分して審理することとされた被告事件について,犯罪の証明があったときは,部分判決で罪となるべき事実等を認定して有罪の言渡しをする。 この場合,犯行の動機,態様及び結果その他の罪となるべき事実に関連する情状に関する事実についても,部分判決に記載することができる。 その他,部分判決においては,管轄違い,無罪,免訴,公訴棄却の各判決の言渡しをすることができる。 |

||

| イ 効果 | ||

| 併合した事件の全体についての裁判をする場合においては,原則として,部分判決で示された事項については,これによる。 | ||

| ウ 控訴の申立て | ||

| 部分判決に対しては,独立して控訴をすることができず,その内容に不服があるときは,併合した事件の全体についての裁判に対する控訴による。 | ||

| (4) 選任予定裁判員制度の創設 | ||

| 円滑な訴訟進行のため,区分した事件や併合した事件の全体についての審理及び裁判で裁判員の職務を行うこととなる者(選任予定裁判員)をあらかじめ選任しておくことができる制度を設けた。 |

||

|

||

| 裁判員の参加する刑事裁判における充実した評議等を可能とするため,その裁判の審理において,証人尋問等を記録媒体(映像及び音声を同時に記録することができる物)に記録することができることとした。 |

||

|

||

| 連日的開廷が法定されたことや裁判員制度の導入により,公判期日後すぐに判決が宣告されることが予想されるため,判決宣告日に近い公判期日についての公判調書の整理期限を伸長した。 |

||

| 検察審査員の資格に関し,現在市町村の選挙管理委員会が行っている欠格事由等の資格の有無の判断を検察審査会が行うこととするとともに,検察審査員等の欠格事由及び就職禁止事由の整理をした。 |

【PDF】と記載されているファイルの閲覧には,Adobe Readerが必要です。

法務省ホームページへ