保護観察所

1 保護観察とは

刑務所等の矯正施設で行われる施設内での処遇に対し、施設外、つまり、社会の中で処遇を行うものであることから、「社会内処遇」と言われています。

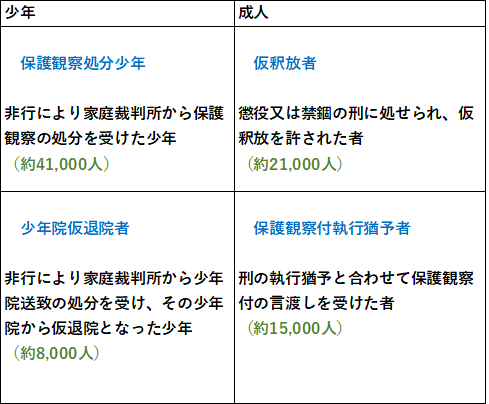

2 保護観察はどんな人が受けるのか

1年に約8万5千人が保護観察を受けています。(平成25年取扱事件数)

保護観察の対象者は、主に以下の4種類です。

このように、少年も成人も保護観察の対象になります。

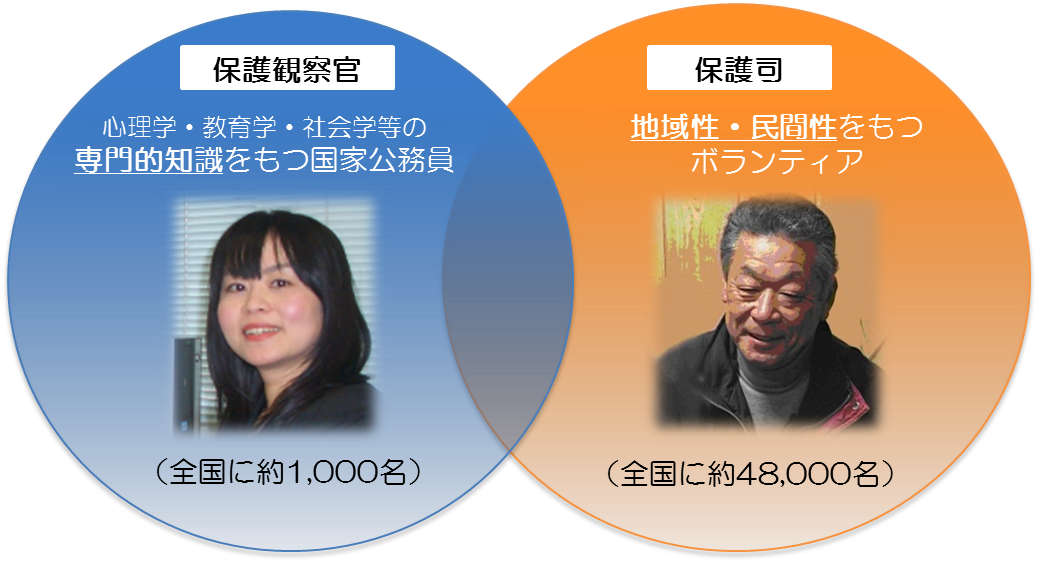

3 保護観察は誰が行うのか

保護観察は、全国50か所(各都府県1か所・北海道は4か所)の保護観察所に配置される

保護観察官 〔PDF〕(全国に約1,000名)

と、地域で活動する

保護司 (全国に約48,000名)

とが協働して行います。

全国の保護観察所所在地一覧

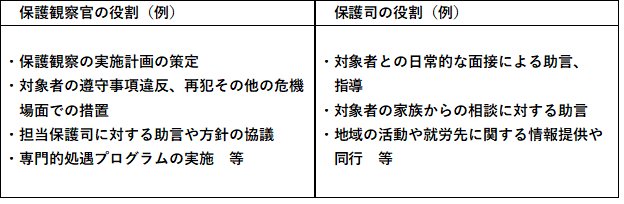

保護観察官と保護司の役割

両者が協力することで、保護観察官のもつ専門性と保護司のもつ地域性・民間性を組み合わせて、保護観察の実効性を高めています。

個々の保護観察対象者には、保護観察官が直接、保護観察を実施する場面や、担当の保護司(1人又は複数)が指名される場合があり、保護観察官と保護司が役割を分担しながら協働して指導・支援が行われる。

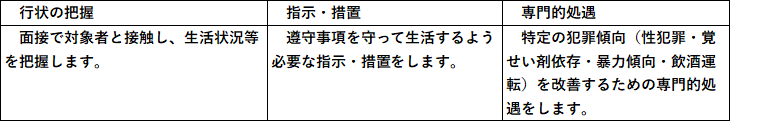

4 保護観察ではどのようなことをしているのか

指導(指導監督)

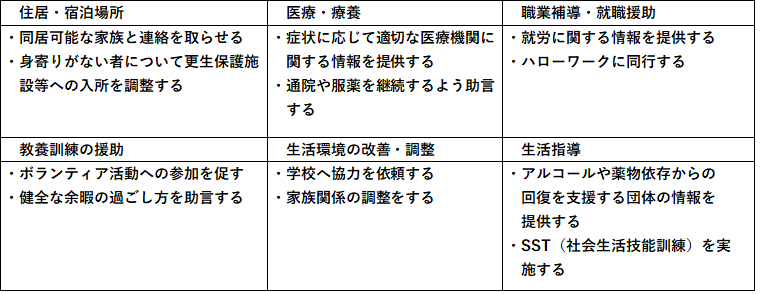

支援(補導援護)

を行うことにより実施します。

指導(指導監督)

支援(補導援護)

対象者が自立した生活を送るための援助・助言

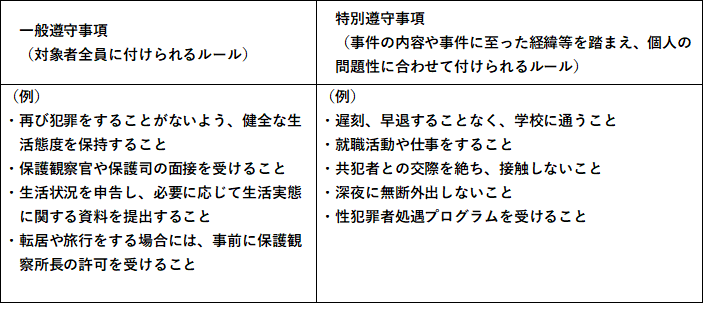

保護観察中に対象者が守るべきルール(遵守事項)

保護観察中、保護観察対象者には必ず守らなければならないルール「遵守事項」が課されます。保護観察官や保護司が対象者を指導監督するときには、まず、この遵守事項に違反していないかといった点を確認します。

遵守事項には、次の2種類があります。

保護観察官から面接調査などが行われ、違反に対する措置が検討されます。場合によっては、保護観察官が身柄を拘束し、刑務所や少年院に収容するための手続をとることがあります。

5 今、保護観察では何が問題になっているのか

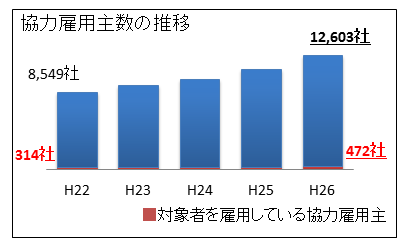

刑務所から出所した人等を雇用する協力雇用主が不足しています。

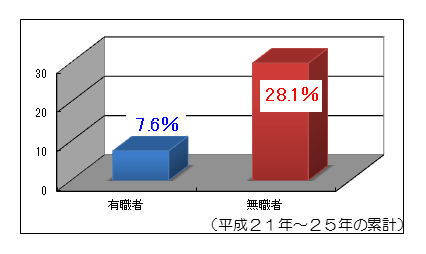

保護観察中に無職であった者の再犯率は有職者の約4倍になっています。

このように仕事の有無は、再犯率に大きく影響を与えるのです。

保護観察所では、この現状を踏まえ、保護観察対象者の就労支援の一環として、協力雇用主〔PDF〕の数を増やす取組をしています。

その結果、協力雇用主の総数は年々増えてきました。

しかし、実際に保護観察対象者を雇用する協力雇用主の数は伸び悩んでいます。

この数をどうすれば増やせるのかが課題となっています。

行き場のない出所者等の居場所が不足しています。

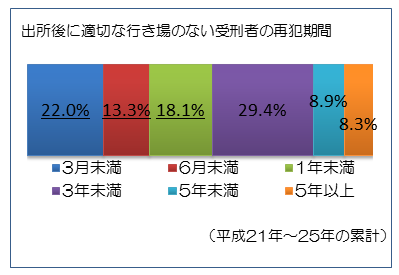

出所後に適当な行き場のない受刑者等が多く、彼らの約6割が1年未満で再犯するに至っています。

このように出所後の帰る場所(「帰住先」と言います)の有無は、再犯率に大きく影響を与えるのです。

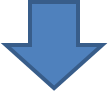

保護観察所では、この現状を踏まえ、行き場のない出所者等の住居支援の一環として、更生保護施設〔PDF〕のほか、自立準備ホーム〔PDF〕に宿泊場所の提供等を委託しています。

また、より多くの出所者等を支援するため、自立準備ホームの登録事業者数を増やす取組をしています。

その結果、自立準備ホームの登録事業者数は年々増えてきました。

しかし、満期出所者のうち、適当な行き場のない者が約6,000人(全満期出所者の約半数)いることから、その受入可能人員を更に増やしていくことが課題となっています。

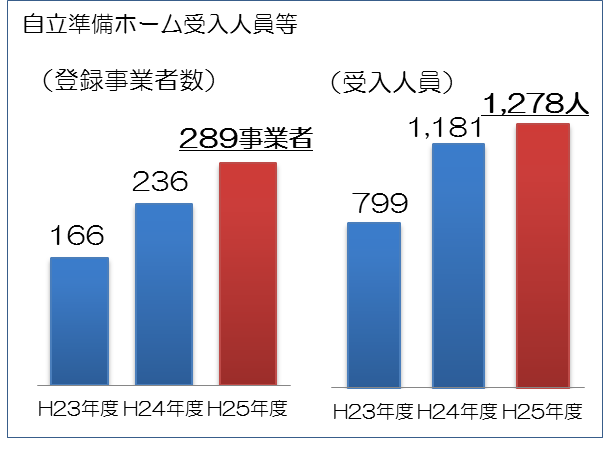

保護司の数が減少しています

保護観察は、民間ボランティアである保護司〔PDF〕によって支えられています。

しかし、近年、保護司が急激に減少しています(5年間で約1,000人減少)。

また、平均年齢は64.6歳であり、高齢化も進んでいます。

6 今、保護観察所ではどんなことに取り組んでいるのか

協力雇用主の支援を強化しています

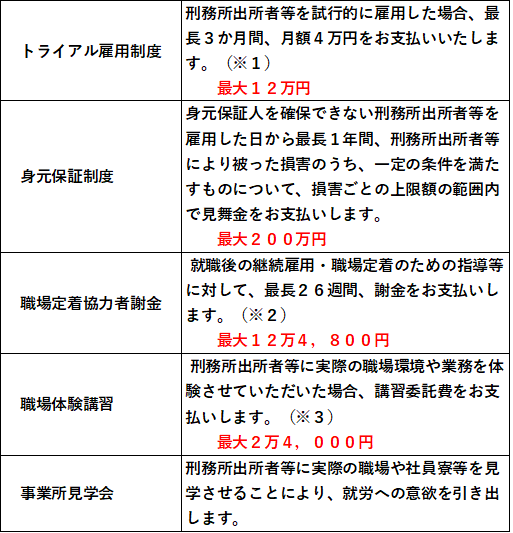

協力雇用主〔PDF〕になっていただいたとしても、実際に保護観察対象者を雇うことには不安があるかと思います。そんな協力雇用主の方々の不安を少しでも軽くするために、以下のような国の支援制度を設けています。

※1 事前にトライアル雇用求人をハローワークに登録していただくとともに、雇用保険に加入していることが条件となります。

※2 更生保護施設等に入所している仮釈放者又は更生緊急保護対象者を雇用している場合が支給の対象となります。

※3 社会保険に加入していることが条件となります。

実際の雇用に当たっては、保護観察所が全面的にバックアップします。

協力雇用主の応募はこちらへ

社会貢献活動の着実な推進に取り組んでいます。

社会貢献活動は、保護観察中の人たちが地域社会に貢献する活動を通じて、立ち直ることを目的とした活動です。

(例)

・ 老人ホームや障害者施設などの福祉施設、病院などでの奉仕活動

・ 公園など公共の場所での清掃

・ 除雪

・ 落書き消し

・ リサイクル活動

・ 町内会活動のお手伝い

保護観察所では、社会貢献活動として適当な活動(場所)を探しています。

社会貢献活動場所の提供(応募)についてはこちらへ

薬物依存のある保護観察対象者の指導・支援に力を入れています。

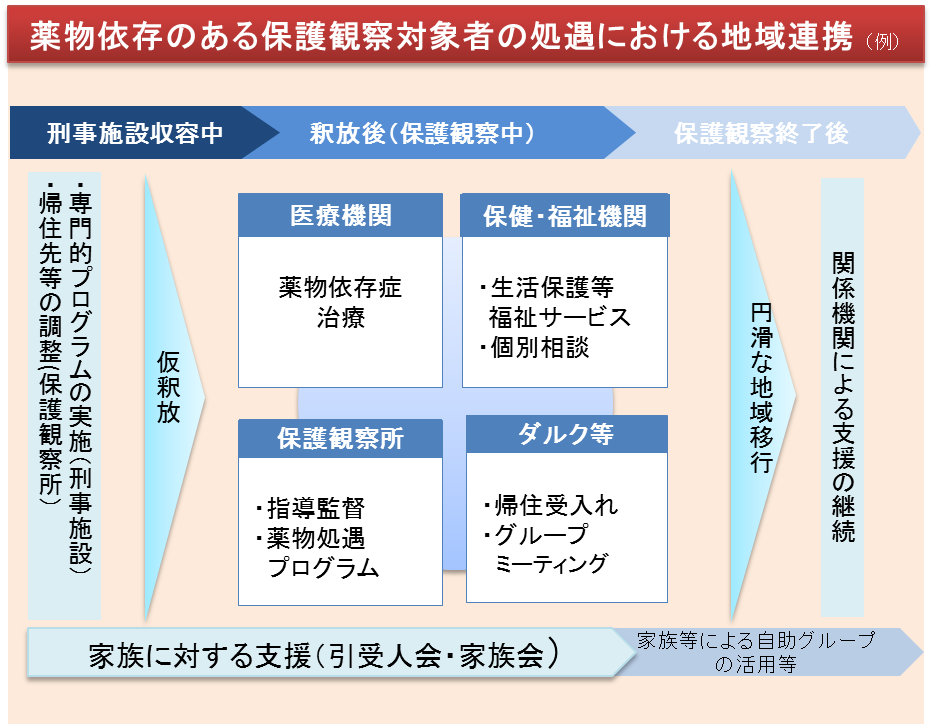

保護観察所では、薬物依存のある保護観察対象者に対し、通常の指導・支援に加え、薬物処遇プログラムや簡易薬物検出検査を実施することで、薬物を断つ意思の維持・強化を図っています。しかし、薬物依存のある保護観察対象者の再犯(薬物の再使用)を防止するためには、保護観察中だけではなく、保護観察終了後も、薬物依存からの回復に向けて治療・支援を継続して受けることが必要です。

このため、保護観察所においては、家族に対する支援の充実に加え、地域の医療・保健・福祉機関や民間支援団体との連携強化に努め、薬物依存のある保護観察対象者に対するシームレスな支援体制の構築を目指しています。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。

※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。