弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度の導入について(令和4年11月1日施行)

令和4年11月1日、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(令和2年法律第33号。以下「改正法」といいます。)が施行されます(一部は既に施行されています)。

改正法の施行により、弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり、法律事務を行うことを目的とする弁護士・外国法事務弁護士共同法人(以下「共同法人」といいます。)を設立することができるようになります。

日本法及び外国法に関する質の高い法律サービスをワンストップで提供することが可能となり、共同法人は従たる事務所(支店等)を設置できることから、地方都市にもワンストップサービスが広がることが期待されます。

■ 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の概要【PDF】

■ 広報用パンフレット【PDF】

※改正法の施行により、「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」(昭和61年法律第66号)の名称が「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律」に変わります。

改正法の施行により、弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり、法律事務を行うことを目的とする弁護士・外国法事務弁護士共同法人(以下「共同法人」といいます。)を設立することができるようになります。

日本法及び外国法に関する質の高い法律サービスをワンストップで提供することが可能となり、共同法人は従たる事務所(支店等)を設置できることから、地方都市にもワンストップサービスが広がることが期待されます。

■ 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の概要【PDF】

■ 広報用パンフレット【PDF】

※改正法の施行により、「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」(昭和61年法律第66号)の名称が「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律」に変わります。

弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度の概要

■ 社員の資格

弁護士又は外国法事務弁護士が社員となる(第70条)

* 共同法人には、弁護士及び外国法事務弁護士の両方の社員が存在することが必要です。

■ 業務範囲等

☆ 共同法人は、法律事務一般の業務を行う(第71条)

☆ 弁護士である社員は、法律事務一般の業務を行う(第74条第1項)

☆ 外国法事務弁護士である社員の業務範囲は、原資格国法等の外国法に関する法律事務等の業務に限られる(第74条第2項)

* 共同法人の設立により外国法事務弁護士が取り扱うことができる業務が拡大するわけではありません。

☆ 外国法事務弁護士である社員が自己の権限外法律事務について、弁護士等へ業務上の命令を行うことや不当な関与をすることが禁止されている(第78条)

■ 事務所

複数の事務所を設けることができる(第80条第1項により準用される弁護士法第30条の17)

■ 監督

弁護士会及び日本弁護士連合会の監督を受ける(第22条により準用される弁護士法第31条第1項及び第45条第2項)

共同法人の設立手続

共同法人の設立手続は、弁護士法人の設立手続に準じています。

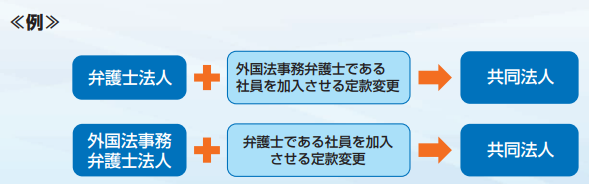

なお、改正法では、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、共同法人の3つの法人について、異なる種類の法人への変更に関する規定を設けており、柔軟な組織変更が可能となっています(第81条、第82条)。

なお、改正法では、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、共同法人の3つの法人について、異なる種類の法人への変更に関する規定を設けており、柔軟な組織変更が可能となっています(第81条、第82条)。

※このほかにも、弁護士法人が外国法事務弁護士法人又は共同法人と合併した場合や外国法事務弁護士法人が弁護士法人又は共同法人と合併した場合に共同法人となることを定める規定などがあります。

参考リンク

■ 改正法全体のあらまし

● 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(令和2年法律第33号)について

■ 外国法事務弁護士制度に係る検討会

● 外国法事務弁護士制度に係る検討会トップページ

● 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(令和2年法律第33号)について

■ 外国法事務弁護士制度に係る検討会

● 外国法事務弁護士制度に係る検討会トップページ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。

※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。