よくあるご質問・ご照会

目次

1 商業登記に基づく電子認証制度についてのご質問・ご照会

Q1. 電子認証制度とはどのような制度ですか?

Q2. 電子証明書はどのようなものですか?

Q3. 電子証明書発行の書面での請求手続を教えてください。

Q4. 商業登記に基づく電子認証制度で取得することができる電子証明書は,ファイル形式の電子証明書ですか,それともICカード形式の電子証明書ですか?

Q5. 専用ソフトウェア(商業登記電子認証ソフト)について教えてください。

Q6. 専用ソフトウェアによる証明書発行申請ファイルの作成について教えてください。

Q7. 電子証明書発行の書面での請求の際に必要なものについて教えてください。

Q8. 電子証明書発行確認票について教えてください。

Q9. 電子証明書の取得方法について教えてください。

Q10. 秘密鍵の管理方法について教えてください。

Q11. 電子証明書の発行請求はどこにするのですか?

Q12. 電子証明書を発行してもらうための手数料はいくらですか?

Q13. 電子証明書を複数発行してもらうことはできますか?

Q14. 証明期間中に電子証明書の使用をやめることはできますか?

Q15. 電子証明書の使用を休止したり,再開したりすることはできますか?

Q16. 電子証明書の「証明期間」とはどういう意味ですか?

Q17. 証明期間中であっても電子証明書が失効することがあると聞きましたが,どのような場合ですか?

Q18. 電子証明書の再発行をすることはできますか?

Q19. 電子証明書の証明期間が満了した場合,証明期間を変更(延長)して,引き続き電子証明書を使用することはできますか?

Q20. 支配人・商号使用者・外国会社の日本における代表者についての電子証明書の証明事項の内容は?

Q21. 電子証明書の発行請求を行う際に,商号・代表者氏名の英字情報を記録することができますか?

Q22. 商業登記簿の役員欄に婚姻前の氏の記録がある代表者の電子証明書には,婚姻前の氏も記録されますか?

Q23. 代表社員が法人である合同会社の電子証明書には,代表者の資格及び氏名はどのように記録されますか?

Q24. 取得した(ダウンロードした)電子証明書のファイルを別のパソコンに移動したり,コピーして使用することはできますか?

Q25. 申請書の窓口提出やオンライン申請の送信を会社の従業員が行う場合,委任状は必要ですか?

2 商業登記電子認証ソフトについてのご質問・ご照会

Q26. 手順1「鍵ペアファイル及び証明書発行申請ファイルの作成」の画面で,電子証明書の鍵長は2,048ビットを選択することになっていますが,鍵長とは何ですか?

Q27. 商業登記電子認証ソフトを使用して鍵ペアファイル及び証明書発行申請ファイルを作成し,証明書発行申請ファイルを外部媒体(CD,DVD又はUSBメモリ)に格納して登記所に提出したところ,登記所で証明書発行申請ファイルを読み込むことができないといわれました。どのように対応すればよいのでしょうか?

Q28. 手順3で,必要事項を入力した後,「電子証明書取得実行」をクリックすると,管轄登記所で受領した電子証明書発行確認票のシリアル番号と違うシリアル番号が表示されますが,操作手順を誤ってしまったのでしょうか?

Q29. 「鍵ペアファイルパスワード」と「電子証明書の使用休止届出用暗証コード」は,同じものを設定してもよいのでしょうか?

Q30. 「鍵ペアファイルパスワード」,「電子証明書パスワード」又は「電子証明書の使用休止届出用暗証コード」を失念しまった場合,これらのパスワード等を知ることのできる方法はありますか?

Q31. 電子証明書を取得した後に,「鍵ペアファイルパスワード」,「電子証明書パスワード」又は「電子証明書の使用休止届出用暗証コード」を変更することはできますか?

Q32. 取得した電子証明書の内容を確認するには,どのようにしたらよいですか?

3 お問い合わせについて

Q33. 問い合わせ先を教えてください。

【Q1】電子認証制度とはどのような制度ですか?

A.商業登記に基づく電子認証制度は,登記所が発行する印鑑証明書・資格証明書によって確認している「本人性」,「法人格の存在」,「代表権限の存在」をこれらの証明書に代わる電子的な証明として,法人の登記情報に基づいて電子認証登記所の登記官が「電子証明書」を発行して認証する制度です。

その他,制度の概要は,こちらのページをご参照ください。

【解説】

- 電子認証制度は,「公開鍵暗号方式」による電子署名を対象として,電子署名の際に用いる「秘密鍵」に対応する「公開鍵」の持ち主を「電子証明書」において証明するものです。

- 電子証明書には,会社代表者の公開鍵を証明するほかに,商業登記簿の情報に基づいて,一定の事項(会社の代表者であれば,商号,本店,代表者の資格・氏名)についても,併せて証明されます。

【Q2】電子証明書はどのようなものですか?

A.電子証明書に記録される主な事項は,下表のとおりです。電子証明書に記録される事項は,使用するアプリケーションソフトウェアによって表示が異なります。利用者は,その利用目的に適したソフトウェアを用意する必要があります。

| 事項 | 説明 | |

| 電子証明書の番号 | 電子認証登記所が付番する電子証明書の固有のシリアル番号 | |

| 電子証明書の発行者(電子認証登記所の登記官)に関する情報(英数字) | 電子証明書発行者が電子証明書に対して行う電子署名に使用する署名の方式を表す識別符号(OID) | |

| 国名,組織名,組織単位名,発行者たる登記官の表示(英語) | ||

| 電子証明書発行者の公開鍵のハッシュ値 | ||

| 電子証明書の証明期間の始期と終期 | 電子証明書発行申請人(会社代表者)が設定した電子証明書の証明期間の始期と終期 | |

| 会社代表者(公開鍵所有者)に関する情報(英数字) | 会社代表者の任意により表示される会社の商号・代表者氏名のローマ字等による表記と公開鍵の情報 | |

| 商号 | 会社の商号の表音・訳語・略称をローマ字等で表したもの(非登記事項) (会社法人等番号に続けて記録される) |

|

| 氏名 | 氏名の表音をローマ字で表記したもの(非登記事項)(役員番号に続けて記録される) | |

| 公開鍵の暗号方式 | 会社代表者の公開鍵の暗号方式を表す識別符号(OID) | |

| 公開鍵・ハッシュ値 | 会社代表者の公開鍵の値及びそのハッシュ値 | |

| 認証ポリシー(英語・日本語) | 認証の方針等を表したもの | |

| 会社代表者(公開鍵所有者)に関する情報(日本語) | 公開鍵の帰属する会社代表者に関する登記情報に基づく情報 | |

| 商号 | (登記事項) | |

| 本店 | (登記事項) | |

| 資格 | (登記事項) | |

| 氏名 | (登記事項) | |

| 会社法人等番号 | (非登記事項) | |

| 管轄登記所 | 会社の登記を管轄する登記所の名称(非登記事項) | |

| 電子署名 | 発行者が電子証明書に対して行った電子署名の値 | |

電子証明書(表示例)

【Q3】電子証明書発行の書面での請求手続を教えてください。

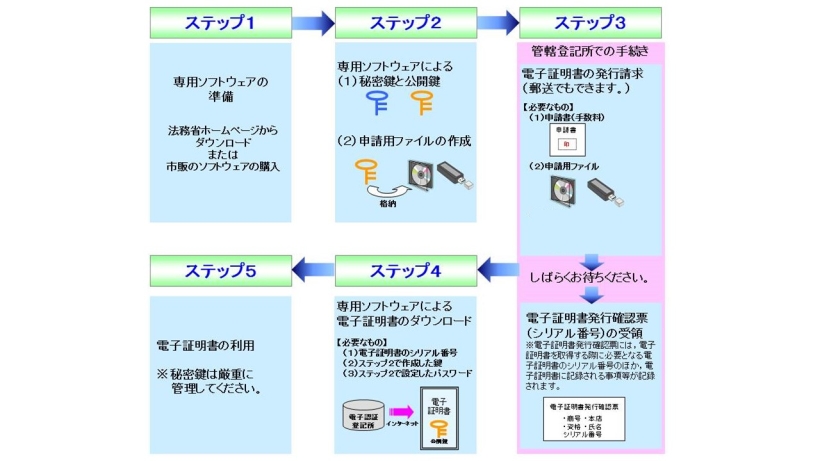

A.商業登記に基づく電子認証制度における電子証明書を書面申請で取得するには,

(1) 専用ソフトウェアの準備(法務省ホームページから「商業登記電子認証ソフト」のダウンロード又は市販の専用ソフトウェアの購入)【Q5参照】

(2) 専用ソフトウェアによる鍵ペア(秘密鍵と公開鍵)と証明書発行申請ファイルの作成【Q6参照】

(3) 管轄登記所への電子証明書の発行請求【Q7参照】

(4) 管轄登記所から電子証明書発行確認票の受領【Q8参照】

(5) 専用ソフトウェアによる電子認証登記所からインターネット網を利用した電子証明書の取得【Q9参照】

を行う必要があります。

なお,電子証明書の取得後は,(6) 秘密鍵の厳重な管理をする必要があります。【Q10参照】

(注)ステップ3について,郵送で電子証明書の発行請求を行う場合には,書留等で送付されることをお勧めします(Q11参照)。

また,令和3年2月15日から,商業登記電子証明書の発行請求は,オンラインでも可能になりました(ステップ3の作業を登記供託オンライン申請システムで行います)。詳しくは,「オンラインによる商業登記電子証明書の請求について」を御確認ください。

【Q4】商業登記に基づく電子認証制度で取得することができる電子証明書は,ファイル形式の電子証明書ですか,それともICカード形式の電子証明書ですか?

A.商業登記に基づく電子認証制度で取得することができるのは,ファイル形式の電子証明書(拡張子「.p12」のファイル)です。

なお,商業登記電子証明書をICカードに格納するサービスを提供している民間事業者について,以下のページに参考情報を掲載していますので,ご参照ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00031.html

【Q5】専用ソフトウェア(商業登記電子認証ソフト)について教えてください。

A.専用ソフトウェアは,電子署名をする際に使用する秘密鍵の作成(秘密鍵と対となる公開鍵も作成),電子証明書の発行請求の際に必要となる証明書発行申請ファイルの作成及びオンラインにより電子証明書を取得する際に必要になります。

法務省では,オンラインによる申請・届出の手続を利用される会社・法人向けに,会社・法人の代表者等の電子証明書を取得するために必要な機能を搭載した専用ソフトウェア「商業登記電子認証ソフト」を無償で提供しており,このソフトウェアは,法務省ホームページの「商業登記に基づく電子認証制度」のページの「「商業登記電子認証ソフト」のダウンロード」のページからインストーラをダウンロードし,使用されるパソコンにインストールすることにより,利用することができます。

また,現在,当方で把握している市販の専用ソフトウェアは以下のとおりです。

なお,鍵の作成,証明書発行申請ファイルの作成及び電子証明書の取得といった機能は,いずれの市販の専用ソフトウェアも備えていますが,その他の付加機能や販売価格等については,ソフトウェアごとに異なっています。

市販の専用ソフトウェアの詳細につきましては,各販売元にお問い合わせいただくか,各社のホームページ等にてご確認ください。

※法務省が提供している「商業登記電子認証ソフト」は,以下のページからダウンロードすることができます。

・商業登記電子認証ソフト:法務省

(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00027.html)

※現在,以下のソフトウェアが販売されています。

- ・電子認証キット:(株)リーガル

- (http://www.legal.co.jp/products/denshi/denshi_1.html)

(注)特定の製品について,法務省が保証あるいは推奨するものではありません。

また,市販の専用ソフトウェアの操作等につきましては,各販売元にお問い合わせください。

【Q6】専用ソフトウェアによる証明書発行申請ファイルの作成について教えてください。

A.電子証明書の発行を請求するには,申請書のほか,証明書発行申請ファイルを提出する必要があります。

証明書発行申請ファイルには,専用ソフトウェアにより,法人の商号・名称,本店・事務所,代表者の資格・氏名や代表者の公開鍵を記録する必要があります。

なお,代表者の公開鍵及び秘密鍵(公開鍵と対となり,電子署名をする際に使用する鍵)も専用ソフトウェアにより作成することとなります。

法務省が提供している「商業登記電子認証ソフト」の操作等につきましては,「商業登記に基づく電子認証制度」のページの「商業登記電子認証ソフト」のダウンロード」のページから同ソフトの操作手引書をダウンロードすることができますので,ご参照ください。

また,市販の専用ソフトウェアの操作等につきましては,各販売元にお問い合わせください。

電子証明書の発行を申請するには,申請書のほか,証明書発行申請ファイルを提出する必要があります。

証明書発行申請ファイルには,法人の商号・名称,本店・事務所,代表者の資格・氏名や代表者の公開鍵を記録する必要があります。この証明書発行申請ファイルは,専用ソフトウェアで作成し,CD,DVD又はUSBメモリに格納して提出します(これらの媒体は返却されます。)。

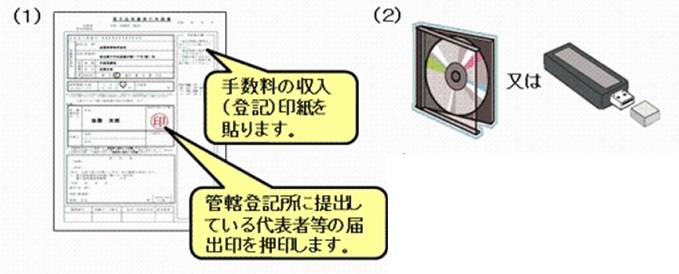

【Q7】電子証明書発行の書面での請求の際に必要なものについて教えてください。

A.電子証明書の発行請求を行う際には,法人の本店又は主たる事務所を管轄する登記所(以下「管轄登記所」といいます。)に,(1) 電子証明書発行申請書及び(2) 証明書発行申請ファイル(CD,DVD又はUSBメモリに格納してください。これらの媒体は返却します。)を提出する必要があります。

また,電子証明書の発行に当たっての本人確認は,電子証明書発行申請書に押印された会社代表者の届出印により行いますので,住民票等の公的証明書を添付する必要はありません。

なお,電子証明書の発行請求は,郵送でもできます。詳細は,【Q11】を参照ください。

※管轄登記所については,次のアドレスを参照願います。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

※電子証明書発行申請書には,電子証明書の証明期間に応じた手数料分の印紙を貼る必要があります。

手数料については,Q12を参照願います。

※申請書は,次のアドレス(https://www.moj.go.jp/ONLINE/ELECTRON/13-1.html)から取得することができます。

申請者は,管轄登記所に(1)電子証明書発行申請書及び(2)証明書発行申請ファイル(CD,DVD又はUSBメモリを格納してください。これらの媒体は返却します。)を提出します。

※ (2)の媒体には,鍵ペアのファイルなど,他のファイルを格納しないでください。

また,複数の証明書を同時に請求する場合でも,1つの媒体に複数の証明書発行申請ファイルを格納して請求することはできません。申請件数分の媒体をご用意ください。

詳しくは,「1.商業登記電子認証ソフトについてのご質問・ご照会」の【Q2】を参照ください。

【Q8】電子証明書発行確認票について教えてください。

A.管轄登記所では,電子証明書の発行申請書の内容の審査を行った後,「電子証明書発行確認票」を申請者に交付します。「電子証明書発行確認票」には,電子証明書の取得の際に必要となる電子証明書のシリアル番号のほか,会社の商号,本店,代表者等の資格・氏名等の電子証明書に記録された事項等も記載されます。

申請者は,当該確認票を受領し,その場で,電子証明書に記録された会社の商号,本店,代表者等の資格・氏名の内容を確認していただいた上で,お持ち帰りいただくことができます。

※電子証明書発行申請書を提出した後,少々お待ちいただければ,「電子証明書発行確認票」が交付されます。

| 電子証明書発行確認票 | |

| 整理番号 | 電子証明書申請00001-00 |

| 商号/名称 | 法務商事株式会社 |

| 商号/名称(英字) | Houmu Shouji Inc. |

| 本店/主たる事務所 | 東京都千代田区... |

| 提出者資格 | 代表取締役 |

| 提出者氏名 | 法務太郎 |

| 提出者氏名(英字) | Taro Houmu |

| 電子証明書有効期間 | 27 |

| シリアル番号 | 2007210000000001 |

| 管轄登記所 | 東京法務局 |

【Q9】電子証明書の取得方法について教えてください。

A.電子証明書は,会社やご自宅などのパソコンから専用ソフトウェアを利用して,インターネット経由で電子認証登記所にアクセスし,取得していただくこととなります。電子証明書を取得する際には,(1) 電子証明書発行確認票に記載されたシリアル番号,(2) 秘密鍵と公開鍵が必要となります。なお,秘密鍵を使用する際には,秘密鍵作成時のパスワードが必要となります(パスワードを忘れた場合には,電子証明書の取得ができなくなります。)。

なお,電子証明書の取得は,電子証明書の証明期間内であれば,24時間,いつでも行っていただくことができます。

電子証明書は,専用ソフトウェアを利用して,インターネットを通じて,電子認証登記所から取得することができます。

【Q10】秘密鍵の管理方法について教えてください。

A.専用ソフトウェアで作成しました秘密鍵は,実印に代わるものです。また,電子証明書の取得時には,電子証明書の請求手続時に管轄登記所に提出された公開鍵に対応する秘密鍵が必要となります。したがいまして,秘密鍵は厳重に管理する必要があります。

なお,管理方法としては,例えば,秘密鍵の情報が格納されたUSBメモリを正副作成し,金庫で管理する方法等があります。

【Q11】電子証明書の発行請求はどこにするのですか?また,郵送で請求することはできますか?

A.電子証明書の発行請求は,お客様の会社法人の本店又は主たる事務所を管轄する登記所の窓口に直接請求していただくほか,返信用の郵便切手と封筒を同封して郵便で請求していただくこともできます。

また,令和3年2月15日から,商業登記電子証明書の発行請求は,オンラインでも可能になりました(ステップ3の作業を登記供託オンライン申請システムで行います)。詳しくは,「オンラインによる商業登記電子証明書の請求について」を御確認ください。

【Q12】電子証明書を発行してもらうための手数料はいくらですか?

A.手数料額は,電子証明書の証明期間が1か月のときは500円、3か月のときは1,100円,3か月を超えるときは,その超える期間3か月当たり900円を、1,100円に加算した額となります。

なお,証明期間中に電子証明書が失効することになった場合(【Q17】参照)でも,手数料の払戻しはいたしません(ただし,一定の条件を満たす場合は,再発行の申請(手数料不要)をすることができます。詳しくは,管轄登記所にお問い合わせ願います。)。

|

【Q13】電子証明書を複数発行してもらうことはできますか。

A.電子認証登記所に登録する同一の公開鍵について複数の電子証明書の発行を申請することはできませんが,公開鍵が重複しなければ,同一人について,複数の電子証明書の発行が可能です。

【Q14】証明期間中に電子証明書の使用をやめることはできますか?

A.電子証明書の発行を受けた法人の代表者は,自己の秘密鍵を使用しなくなった場合や秘密鍵を他人に知られてしまった場合等には,証明期間中のいつでも管轄登記所に対して電子証明書の使用廃止の届出をすることによって,その使用をやめることができます。この届出には,手数料は不要ですが,残期間についての手数料はお返しできません。

【Q15】電子証明書の使用を休止したり,再開したりすることはできますか?

A.電子証明書の発行を受けた者は,秘密鍵を他人に知られてしまったおそれがある場合など,電子証明書の使用廃止届出をする前に,その使用を一時休止することができます。

電子証明書の使用休止の手続は,電子証明書の悪用を早急に防止する必要があることから,管轄登記所への届出を要さず,専用ソフトウェアを使用して,インターネットを通じて,直接電子認証登記所に対して届出をすることができます。電子認証登記所に使用休止の届出をする際には,電子証明書の発行請求時に届け出た「休止届出用暗証コード」の入力が必要となります。

電子証明書の使用休止の手続後に,電子証明書を廃止することなく,使用を再開しようとするときは,「電子証明書使用再開届」に必要事項を記載(会社代表者の届出印を押印)して,管轄登記所に提出します(手数料不要)。

なお,使用休止の手続をした場合であっても電子証明書の証明期間は中断しないため,証明期間の終期は変更されません。

【Q16】電子証明書の「証明期間」とはどういう意味ですか?

A.「証明期間」は,電子証明書の有効性(電子証明書に記録された事項の変更等の有無)について電子認証登記所が確認請求に応ずることができる期間を指します。この期間を経過した電子証明書は,電子認証登記所に対してその電子証明書の有効性の確認請求をしても,電子認証登記所が応じないこととなるため,電子証明書を受け取った取引の相手方等は,電子証明書に記録された事項に変更がないことを確認することができず,秘密鍵を用いて署名した電子文書を信用することができないということになります。そして,「証明期間」は,管轄登記所で電子証明書の発行申請の処理が終了し,電子認証登記所に電子証明書の情報が登録された時から開始します(電子証明書をダウンロードした時から開始するのではありません。)。

したがって,この「証明期間」は,実質的にその電子証明書に記録された自己の公開鍵に対応する秘密鍵(署名鍵)を使用することができる期間ともいえます。

なお,この「証明期間」内であっても,変更登記に基づく電子証明書の失効(【Q17】参照)等により,自己の秘密鍵(署名鍵)が使用することができなくなる場合があります(電子証明書が失効した場合,手数料の払戻しはいたしません。ただし,一定の条件を満たす場合は,再発行の申請(手数料不要)をすることができます。詳しくは,管轄登記所にお問い合わせ願います。)。

【Q17】証明期間中であっても電子証明書が失効することがあると聞きましたが,どのような場合ですか?

A.管轄登記所において,電子証明書に記録された事項(会社の商号,本店,代表者の資格・氏名等)の変更(住居表示の実施に伴う変更など軽微な変更を除く。)に関する登記がされた場合には,証明期間内の電子証明書であっても,失効します(電子証明書が失効した場合,手数料の払戻しはいたしません。ただし,一定の条件を満たす場合は,再発行の申請(手数料不要)をすることができます。詳しくは,管轄登記所にお問い合わせ願います。)。

電子証明書が失効することとなる主な登記の例は,以下のとおりです。

○商号,名称(会社・法人名)変更の登記

○本店,主たる事務所移転の登記

○代表者が退任(重任した場合を除く。)した場合の登記

○代表者の代表権の制限に関する登記

【Q18】電子証明書の再発行をすることはできますか?

A. 電子証明書の証明期間中に,当該証明書の記載事項に関する変更の登記がされ,当該証明書が失効した場合,残りの証明期間において変更後の登記事項を証明事項とする再発行の請求をすることができます(手数料不要)。

なお,再発行の申請は,以下の条件を満たす必要があります。

(1) 再発行の申請者が,失効した電子証明書に記録された者と同一者であること

(2) 印鑑の届出をしていること

(3) 代表権・代理権の範囲又は制限に関する定めがないこと

詳しくは,管轄登記所にお問い合わせ願います。

【Q19】電子証明書の証明期間が満了した場合,証明期間を変更(延長)して,引き続き電子証明書を使用することはできますか?

A.一度発行した電子証明書については,その証明期間を変更することができません。証明期間満了後,引き続き電子証明書を使用される場合には,新たな電子証明書の発行請求をしていただく必要があります。

【Q20】支配人・商号使用者・外国会社の日本における代表者についての電子証明書の証明事項の内容は?

A.被証明者が支配人・商号使用者及び外国会社の日本における代表者の場合,電子証明書の「商号/名称」,「本店/主たる事務所」,「被証明者の資格」は下表のとおりとなります。

| 被証明者 | 商号/名称 | 本店/主たる事務所 | 被証明者の資格 |

|---|---|---|---|

| 支配人 | 商号 | 登記された「支配人を置いた営業所」が記載されます。 ※末尾に,(支配人を置いた営業所)と付記されます。 |

支配人 |

| 商号使用者 | 商号 | 登記された「営業所」が記載されます。 ※末尾に,(営業所)と付記されます。 |

商号使用者 |

| 外国会社の日本 における代表者 |

商号 | 外国の本店が記載されます。 | 日本における 代表者 |

【Q21】電子証明書の発行請求を行う際に,商号・代表者氏名の英字情報を記録することができますか?

A.電子証明書の発行請求を行う際に提出する証明書発行申請ファイルには,申請人による任意の記録事項として,次の情報を記録することができます。この記録事項は,電子証明書に表されます。

・商号(またはその略称)の表音・訳語をローマ字・英数字で表したもの

・会社代表者の氏名の表音をローマ字で表したもの

ただし,商号の英字情報を記録して申請する場合には,それを証明する「定款」等を提出する必要がある場合があります。

例)「定款」等の提出が必要なケース

「第一電器株式会社」を「ICHIDEN K.K.」「First Electric Corporation」「F.E.C.」と表示する場合

「定款」等の提出が不要なケース

「第一電器株式会社」を「DAIICHI-DENKI KABUSHIKIGAISYA」と表示する場合

【Q22】商業登記簿の役員欄に婚姻前の氏の記録がある代表者の電子証明書には,婚姻前の氏も記録されますか?

A.商業登記簿の役員欄に婚姻前の氏(以下「旧姓」といいます。)の記録がある代表者の電子証明書には,旧姓を記録することも記録しないことも可能です。

旧姓の記録を希望する場合は,証明書発行申請ファイル及び申請書の被証明者の氏名欄に,商業登記簿に記載されているとおり,「戸籍上の氏名(旧姓+名)」と記載願います。旧姓の記録を希望しない場合は,戸籍上の氏名のみ記載願います。

なお,電子証明書に旧姓を記録する場合において,任意の記録事項として代表者氏名の英字情報を記録するときは,以下の例を参考に証明書発行申請ファイルに記録願います。

<代表者氏名の英字情報の記録例(戸籍上の氏名「甲野○○」,旧姓「乙原」の場合)>

(1) 旧姓を記録しない場合

Kouno ○○ 又は ○○ Kouno

(2-1) 旧姓を記録する場合(括弧書きで区分)

Kouno ○○(Otsuhara ○○) 又は ○○ Kouno(○○ Otsuhara)

(2-2) 旧姓を記録する場合(スペースで区分)

Kouno ○○ Otsuhara ○○ 又は ○○ Kouno ○○ Otsuhara

(3) 旧姓及び名のみ記録する場合

Otsuhara ○○ 又は ○○ Otsuhara

参考:添付書面としての本人確認証明書及び婚姻前の氏の併記について

【Q23】代表社員が法人である合同会社の電子証明書には,代表者の資格及び氏名はどのように記録されますか?

A.資格は「代表社員」と記録され,氏名は「代表社員である法人の本店」+「代表社員である法人の商号」+「職務執行者」+「職務執行者の氏名」が続けて記録されます(記録例:東京都千代田区大手町三丁目4番5号株式会社東京パートナーズ職務執行者乙川次郎)。

【Q24】取得した(ダウンロードした)電子証明書のファイルを別のパソコンに移動したり,コピーして使用することはできますか?

A.取得した(ダウンロードした)電子証明書を別のパソコンに移動したり,コピーして使用することは可能です。ただし,電子証明書は印鑑証明書と同じく重要なものであるため厳重に管理する必要があることも踏まえて,電子証明書のファイルの移動やコピーの必要性についてご判断いただくようお願いいたします。

【Q25】申請書の窓口提出やオンライン申請の送信を会社の従業員が行う場合,委任状は必要ですか?

A.会社の従業員が,会社の代表者から「代理人」として意思決定や法律行為を委任されているのではなく,会社の代表者の指示により,申請書の窓口提出やオンライン申請の送信という事実行為を「使者」として行うだけなのであれば,代表者による本人申請として委任状は不要であると考えられます。この場合のオンライン申請は,申請人である代表者の電子署名のみで足り,従業員の電子署名は不要です。

【Q26】手順1「鍵ペアファイル及び証明書発行申請ファイルの作成」の画面で,電子証明書の鍵長は2,048ビットを選択することになっていますが,鍵長とは何ですか?

A.鍵長(かぎちょう)とは,電子文書を暗号化するために使用するコード(鍵)の長さのことをいいます。暗号化された電子文書は使用された鍵長の数字が大きいほど解読しにくく,秘密保持の安全性が強いということになります。

政府の方針に基づき,平成26年12月15日から,鍵長が2,048ビットの電子証明書のみを発行することとなったため,鍵長が1,024ビットの電子証明書を発行することができなくなりました。

よって,鍵長1,024ビットを選択して作成した証明書発行申請ファイルは登記所において受け付けることができなくなりましたので,ご注意ください。

最新の商業登記電子認証ソフトを利用して,鍵長2,048ビットの証明書発行申請ファイルを作成願います(平成29年3月15日以降,商業登記電子認証ソフトVer.1.4以前のものを利用した申請は受け付けられなくなりました。)。

※ 最新の商業登記電子認証ソフトでは,鍵長は2,048ビットしか選択することができません。

【Q27】商業登記電子認証ソフトを使用して鍵ペアファイル及び証明書申請ファイルを作成し,証明書発行申請ファイルを外部媒体(CD,DVD又はUSBメモリ)に格納して登記所に提出したところ,登記所で証明書発行申請ファイルを読み込むことができないと言われました。どのように対応すればよいのでしょうか?

A.登記所において,CD,DVD又はUSBメモリ(以下「申請用媒体」といいます。)に格納した証明書発行申請ファイルを読み込むことができない原因としては,次のものが考えられます。

(1) 証明書発行申請ファイルのファイル名を「SHINSEI」(半角英大文字で拡張子はなし)から「SHINSEI」以外に変更した。

証明書発行申請ファイルの名前(「SHINSEI」(半角英大文字で拡張子はなし))は,変更しないでください。

(2) 証明書発行申請ファイルをメールで送信したところ,受信時に証明書発行申請ファイルの名前に拡張子が付いてしまった。

ご利用になるメールソフトによっては,ファイルを受信する際,自動的に拡張子を付けることがあります。メールで受信した証明書発行申請ファイルを申請用媒体に格納する際は,証明書発行申請ファイルの名前(「SHINSEI」)に拡張子が付いていないことを確認してください。拡張子が付いている場合は,証明書発行申請ファイルの上で右クリックし,「名前の変更」で拡張子部分を削除してください。

※ パソコンでファイルの拡張子を表示させない設定になっている場合には,画面左下のスタートボタン(Windowsのマーク)→「コントロールパネル」→「デスクトップのカスタマイズ」→「フォルダオプション」→「表示」を選択し(Windows8及び8.1の場合は,デスクトップ画面の右上隅又は右下隅へマウスポインタが消えるまで移動させ,表示したチャームの中から,「設定」→「コントロールパネル」→「デスクトップのカスタマイズ」→「フォルダオプション」→「表示」を選択),「詳細設定」の「登録されている拡張子は表示しない」のチェックを外して,「OK」をクリックすると,ファイルに拡張子が付いているかどうかを確認することができます(確認後,拡張子の表示が不要な場合には,「登録されている拡張子は表示しない」にチェックをすると,元の設定に戻すことができます。)。

(3) 申請用媒体にフォルダを作成し,そのフォルダの中に証明書発行申請ファイルを格納した。

申請用媒体にフォルダを作成せず,直接,証明書発行申請ファイルを格納する必要があります。

(4) 申請用媒体に証明書発行申請ファイルのほか,鍵ペアファイル等のファイルを格納した。

申請用媒体には,証明書発行申請ファイルを一つだけ格納し,鍵ペアファイル等の別のファイルを格納しないでください。

(5) 商業登記電子認証ソフトにより作成した証明書発行申請ファイルの内容を確認しようとして,証明書発行申請ファイルをダブルクリックして,何らかのプログラムで開いてしまったことにより,証明書発行申請ファイルが破損した。

商業登記電子認証ソフトにより作成した証明書発行申請ファイルの内容を確認される場合には,商業登記電子認証ソフトの「その他の機能」の「証明書発行申請ファイル内容確認」機能を利用してください。

(6) 証明書発行申請ファイルを暗号化して申請用媒体に格納した。

証明書発行申請ファイルは,暗号化することなく,そのまま申請用媒体に格納してください。

以上の原因に該当しないと思われるにもかかわらず,登記所において発行申請ファイルを読み込むことができないと言われた場合には,お手数ですが,登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクまで,お問い合わせください。

【Q28】手順3で,必要事項を入力した後,「電子証明書取得実行」をクリックすると,管轄登記所で受領した電子証明書発効確認票のシリアル番号と違うシリアル番号が表示されますが,操作手順を誤ってしまったのでしょうか?

A.操作手順に誤りはありません。

「電子証明書取得実行」の画面で表示されているシリアル番号は,電子証明書を取得される方のシリアル番号ではなく,電子証明書を発行する電子認証登記所登記官の電子証明書のシリアル番号です。これは,利用されているパソコン環境において,電子認証登記所との通信ができているかどうかを確認するために表示されるものです。

「電子証明書取得実行」の画面で表示されているシリアル番号とハッシュ値の組合せが「電子認証登記所登記官の電子証明書について」のページに記載されている電子認証登記所登記官のシリアル番号とハッシュ値の組合せと一致している場合は,電子認証登記所との通信ができているということになりますので,「続行」をクリックしてください。

一致していない場合は,電子認証登記所とは異なる通信先と通信している可能性がありますので,「中断」をクリックして,通信先を確認してください。

【Q29】「鍵ペアファイルパスワード」と「電子証明書の使用休止届出用暗証コード」は,同じものを設定してもよいのでしょうか?

A.鍵ペアファイルパスワードの設定及び電子証明書の使用休止届出用暗証コードの設定については,それぞれにつき制限事項がありますが(前者については,半角英数字8文字以上30文字以下,英数字混在必須,英大文字・英小文字区別。後者については,半角英数字8文字以上64文字以下,英数字混在必須,英大文字・英小文字区別),この制限事項を満たしていれば,両者につき同じものを設定することは可能です。ただし,両者につき同じものを設定することは,両者につき異なるものを設定するのと比べて,セキュリティ保持の観点からは望ましいとはいえないことも踏まえて,その是非につきご判断いただくようお願いいたします。

【Q30】「鍵ペアファイルパスワード」,「電子証明書パスワード」又は「電子証明書の使用休止届出用暗証コード」を失念してしまった場合,これらのパスワード等を知ることのできる方法はありますか?

A.「鍵ペアファイルパスワード」,「電子証明書パスワード」又は「電子証明書の使用休止届出用暗証コード」を失念しまった場合,登記所や「登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスク」に対して問い合わせがされても,これらのパスワード等をお知らせすることはできません。また,「商業登記電子認証ソフト」を用いることによって,これらのパスワード等を確認することもできません。

したがって,これらのパスワード等については,慎重に管理されるようお願いいたします。

【Q31】電子証明書を取得した後に,「鍵ペアファイルパスワード」,「電子証明書パスワード」又は「電子証明書の使用休止届出用暗証コード」を変更することはできますか?

A.「鍵ペアファイルパスワード」については,電子証明書を取得した後に変更をすることはできません。

「電子証明書パスワード」についても,電子証明書を取得した(ダウンロードした)後には変更をすることはできませんが,証明期間内であれば,「鍵ペアファイル」及び「電子証明書発行確認票のシリアル番号」を利用して再度電子証明書を取得することができ,その際に新たな「電子証明書パスワード」を設定することができます。

「電子証明書の使用休止届出用暗証コード」については,電子証明書を取得した後であっても,「商業登記電子認証ソフト」の「休止届出用暗証コード変更届出ファイル作成」機能を用いて変更することが可能です(画面上で,変更前の使用休止届出用暗証コードの入力が必要です。)。

【Q32】取得した電子証明書の内容を確認するには,どのようにしたらよいですか?

A.「商業登記電子認証ソフト」の「電子証明書表示」機能を用いて,対象の電子証明書ファイル(PKCS#12形式(拡張子が「.p12」)のファイル)を特定した上で,内容を確認することができます。

なお,電子証明書ファイルをダブルクリックしても,その内容を確認することはできません。

1 商業登記に基づく電子認証制度に関するお問い合わせ

●会社・法人の代表者等の電子証明書の発行申請,発行手数料等について

●電子証明書の使用廃止,使用再開の届出について

→問い合わせ先

会社・法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所

管轄の登記所については,「法務局ホームページ」の「管轄のご案内」ページでご確認ください。

(URL:https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)

2 専用ソフトウェアに関するお問い合わせ

●法務省が提供する専用ソフトウェア「商業登記電子認証ソフト」の動作環境,インストール方法,操作方法等に関するお問い合わせ

→問い合わせ先

登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスク

電話番号:050-3786-5797

※障害等により上記番号を利用できない場合は,次の連絡先になります。

電話番号:050-3822-2811又は2812

受付時間:月曜日から金曜日まで 8時30分 から19時00分まで

(国民の祝日・休日,12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)

※メールによる問い合わせも,受け付けています。

詳しくは,登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクの案内をご確認ください。

●民間事業者が提供する専用ソフトウェアに関するお問い合わせ

→問い合わせ先

各民間事業者の問い合わせ窓口

民間事業者が提供している専用ソフトウェアに関する情報については,各民間事業者にお問い合わせください。

なお,法務省が情報提供を受けている民間事業者が提供する専用ソフトウェアについては,法務省ホームページ内の「商業登記に基づく電子認証制度」の「リンク集」のページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00031.html)を参照願います。