1. 検察庁と刑事手続の流れ

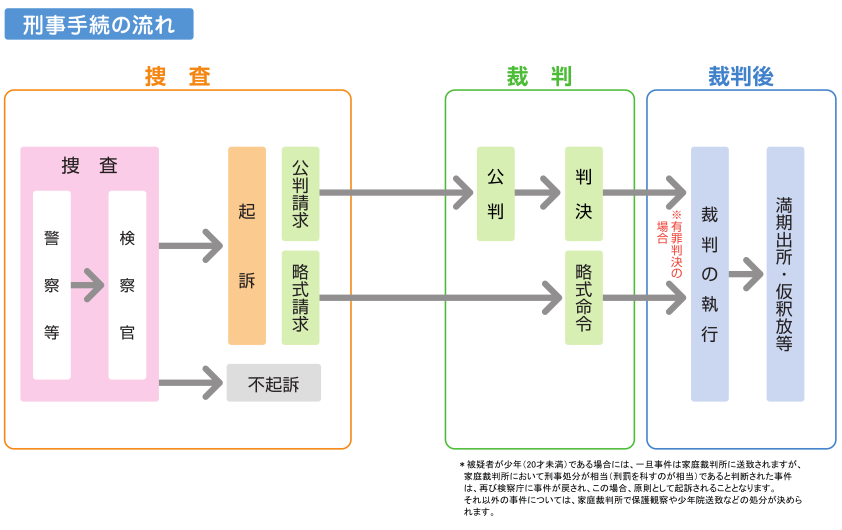

『刑事手続の流れ』

1 検察庁と検察官

検察庁は、各裁判所に対応して置かれており、最高検察庁(東京)、高等検察庁(東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松)、地方検察庁(都道府県庁所在地と函館・旭川・釧路)、区検察庁(全国主要市区町村)があります。

検察官は、いずれかの検察庁に所属して仕事を行っており、社会の利益を守る代表者として、捜査や裁判を通じて、事件の真相を明らかにし、加害者が適切に罰せられるよう、社会正義の実現を目指しています。このほか、検察庁では、検察事務官が検察官を補佐して、仕事を行っています。

検察官は、いずれかの検察庁に所属して仕事を行っており、社会の利益を守る代表者として、捜査や裁判を通じて、事件の真相を明らかにし、加害者が適切に罰せられるよう、社会正義の実現を目指しています。このほか、検察庁では、検察事務官が検察官を補佐して、仕事を行っています。

2 捜査

『捜査』

3 事件処理

検察官は、事件を捜査した上、起訴するか、不起訴にするかを決定します。起訴処分には、法廷で裁判が開かれる公判請求と、裁判が開かれず書類審査で罰金又は科料が科される略式命令請求があります。

不起訴処分には、犯罪を立証する証拠が不十分な場合の「嫌疑不十分」、証拠が十分でも被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重、情状(犯行の動機、被疑者の反省など処分を決める上で参考となる事実)などを考慮して起訴を必要としないと判断した場合の「起訴猶予」、被疑者が精神上の障害により是非善悪を判断できないなどのため、責任能力が認められない場合の「心神喪失」などがあります。

不起訴処分には、犯罪を立証する証拠が不十分な場合の「嫌疑不十分」、証拠が十分でも被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重、情状(犯行の動機、被疑者の反省など処分を決める上で参考となる事実)などを考慮して起訴を必要としないと判断した場合の「起訴猶予」、被疑者が精神上の障害により是非善悪を判断できないなどのため、責任能力が認められない場合の「心神喪失」などがあります。

『事件処理』

4 裁判

検察官は、公判請求した事件の裁判に立ち会い、裁判所に証拠の取調べを請求したり、証人尋問を行ったりして被告人(起訴された者)が犯罪を行ったことを証明します。

検察官は、証拠調べの終了後、被告人に科すべき刑罰について意見を述べます。裁判所は、検察官の意見(論告・求刑)、弁護人の意見(弁論)などを検討し、判決を宣告します。言い渡される刑には、懲役刑や禁錮刑※などがあります。また、事件の内容によっては刑の執行を猶予する場合があります。

検察官は、裁判所の判決の事実認定や量刑が不当であると考えるときは、上訴することもあります。

※令和7年6月1日から、懲役及び禁錮が廃止され、「拘禁刑」となります。

Q1 裁判員制度とはどのようなものですか。

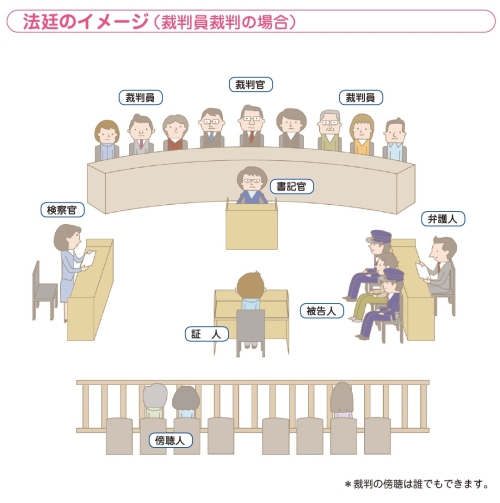

A 一定の重大な犯罪(殺人罪、強盗致死傷罪、不同意性交等致死傷罪、危険運転致死罪など)について、選挙権のある国民から選ばれた裁判員の方に、地方裁判所で行われる刑事裁判に参加してもらい、裁判官と一緒に被告人が有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑にするのかを決めてもらう制度です。

Q2 裁判員の中に知り合いがいて、被害について知られてしまうことが不安です。何か配慮してもらうことができますか。

A 検察官は、裁判関係者と連絡・協力して、被害者の方の知人等関係者が裁判員に選任されることがないよう配慮しています。

検察官は、証拠調べの終了後、被告人に科すべき刑罰について意見を述べます。裁判所は、検察官の意見(論告・求刑)、弁護人の意見(弁論)などを検討し、判決を宣告します。言い渡される刑には、懲役刑や禁錮刑※などがあります。また、事件の内容によっては刑の執行を猶予する場合があります。

検察官は、裁判所の判決の事実認定や量刑が不当であると考えるときは、上訴することもあります。

※令和7年6月1日から、懲役及び禁錮が廃止され、「拘禁刑」となります。

Q1 裁判員制度とはどのようなものですか。

A 一定の重大な犯罪(殺人罪、強盗致死傷罪、不同意性交等致死傷罪、危険運転致死罪など)について、選挙権のある国民から選ばれた裁判員の方に、地方裁判所で行われる刑事裁判に参加してもらい、裁判官と一緒に被告人が有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑にするのかを決めてもらう制度です。

Q2 裁判員の中に知り合いがいて、被害について知られてしまうことが不安です。何か配慮してもらうことができますか。

A 検察官は、裁判関係者と連絡・協力して、被害者の方の知人等関係者が裁判員に選任されることがないよう配慮しています。

『法廷のイメージ(裁判員裁判の場合)』

5 裁判の執行

検察官は、懲役刑※や罰金刑などの裁判の執行の指揮・監督を行います。

※令和7年6月1日から、懲役及び禁錮が廃止され、「拘禁刑」となります。

※令和7年6月1日から、懲役及び禁錮が廃止され、「拘禁刑」となります。