障害を理由とする偏見や差別をなくしましょう

様々な人権問題に関する相談を受け付けています。

様々な人権問題に関する相談を受け付けています。各種相談窓口の案内はこちら。

障害のある人が職場において差別待遇を受けたり、店舗でのサービス等を拒否されたりするなどの人権問題が発生しています。全ての人が、障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会にするため、この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。

政府の取組

障害者施策に関して、近年の政府の主な取組をご紹介します。

1.障害者基本法の改正

平成18年(2006年)12月の国連総会において採択された「障害者の権利に関する条約」(障害者権利条約)の理念を踏まえて、平成23年8月に「障害者基本法」(昭和45年法律第84号)が改正されました。この改正により、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することが新たな目的とされました。また、障害者基本計画の実施状況の監視・勧告等を行う機関として、内閣府に「障害者政策委員会」が設置されました。

2.障害者虐待防止法の施行

平成24年10月には、障害のある人に対する虐待を防止すること等を目的とする「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成23年法律第79号。障害者虐待防止法)が施行されました。

3.障害者差別解消法の施行及び改正

平成26年(2014年)1月には、我が国が、障害者権利条約を批准しました。同条約の批准のため、平成23年の障害者基本法の改正が行われるとともに、平成25年6月には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号。障害者差別解消法)が成立しました。

平成28年4月には、同法が施行され、行政機関等や事業者に、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供が求められることとなりました。

また、令和3年6月には、障害者差別解消法が改正され、事業者による合理的配慮の提供についての努力義務が義務へと改められることとなりました(令和6年4月1日から施行)。

4.障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の施行

令和4年5月には、障害のある人があらゆる分野の活動に参加することができるよう、障害のある人による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進すること等を目的とした「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」(令和4年法律第50号。障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)が施行されました。

5.障害者基本計画(第5次)の策定

令和5年3月には、障害者基本法に基づく「障害者基本計画(第5次)」が策定され、政府は、同計画に沿って、障害のある人の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図っていくこととしています。

6.障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部の設置

令和6年7月には、旧優生保護法に係る令和6年7月3日の最高裁判所判決を受け、優生思想及び障害者に対する偏見や差別の根絶に向け、これまでの取組を点検し、教育・啓発等を含めた取組を強化するため、内閣に、障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部が設置されました。

■内閣府「障害者施策」(※内閣府のホームページにリンク)

■障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(※内閣府のホームページにリンク)

■厚生労働省「障害者虐待防止」(※厚生労働省のホームページにリンク)

■障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部(※内閣官房のホームページにリンク)

1.障害者基本法の改正

平成18年(2006年)12月の国連総会において採択された「障害者の権利に関する条約」(障害者権利条約)の理念を踏まえて、平成23年8月に「障害者基本法」(昭和45年法律第84号)が改正されました。この改正により、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することが新たな目的とされました。また、障害者基本計画の実施状況の監視・勧告等を行う機関として、内閣府に「障害者政策委員会」が設置されました。

2.障害者虐待防止法の施行

平成24年10月には、障害のある人に対する虐待を防止すること等を目的とする「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成23年法律第79号。障害者虐待防止法)が施行されました。

3.障害者差別解消法の施行及び改正

平成26年(2014年)1月には、我が国が、障害者権利条約を批准しました。同条約の批准のため、平成23年の障害者基本法の改正が行われるとともに、平成25年6月には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号。障害者差別解消法)が成立しました。

平成28年4月には、同法が施行され、行政機関等や事業者に、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供が求められることとなりました。

また、令和3年6月には、障害者差別解消法が改正され、事業者による合理的配慮の提供についての努力義務が義務へと改められることとなりました(令和6年4月1日から施行)。

4.障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の施行

令和4年5月には、障害のある人があらゆる分野の活動に参加することができるよう、障害のある人による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進すること等を目的とした「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」(令和4年法律第50号。障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)が施行されました。

5.障害者基本計画(第5次)の策定

令和5年3月には、障害者基本法に基づく「障害者基本計画(第5次)」が策定され、政府は、同計画に沿って、障害のある人の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図っていくこととしています。

6.障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部の設置

令和6年7月には、旧優生保護法に係る令和6年7月3日の最高裁判所判決を受け、優生思想及び障害者に対する偏見や差別の根絶に向け、これまでの取組を点検し、教育・啓発等を含めた取組を強化するため、内閣に、障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部が設置されました。

■内閣府「障害者施策」(※内閣府のホームページにリンク)

■障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(※内閣府のホームページにリンク)

■厚生労働省「障害者虐待防止」(※厚生労働省のホームページにリンク)

■障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部(※内閣官房のホームページにリンク)

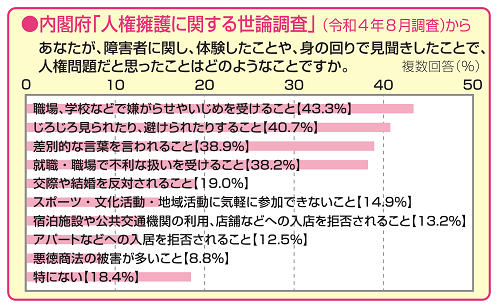

内閣府「人権擁護に関する世論調査」(令和4年8月調査)から

令和4年に内閣府が行った調査(あなたが、障害者に関し、体験したことや、身の回りで見聞きしたことで、人権問題だと思ったことはどのようなことですか。)では、「職場、学校などで嫌がらせやいじめを受けること」などが問題となっていることがうかがえます。

法務省の人権擁護機関による取組内容

法務省の人権擁護機関では、障害を理由とする偏見・差別の解消を目指し、社会福祉協議会などと連携し、車椅子や障害者スポーツ体験、パラリンピアンによる講話と組み合わせた人権教室や共生社会をテーマとしたシンポジウムの開催など、様々な人権啓発活動に取り組んでいます。

また、普段、法務局に出向くことが困難な入所者やその家族が、施設内で気軽に相談できるよう、障害者支援施設等において、特設の人権相談所を開設するなどの取組を行っています。さらに、障害のある人と身近に接する機会の多い社会福祉事業従事者等に対して、人権相談活動について周知・説明し、人権侵害事案を認知した場合の情報提供を呼び掛けるなど連携を図っています。

また、普段、法務局に出向くことが困難な入所者やその家族が、施設内で気軽に相談できるよう、障害者支援施設等において、特設の人権相談所を開設するなどの取組を行っています。さらに、障害のある人と身近に接する機会の多い社会福祉事業従事者等に対して、人権相談活動について周知・説明し、人権侵害事案を認知した場合の情報提供を呼び掛けるなど連携を図っています。

旧優生保護法をめぐる状況

令和6年10月8日に、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成 31 年法律第 14 号)(以下「現行法」という。)」の全部を改正する「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」(令和6年法律第70号)(以下「全部改正法」という。)が議員立法により成立し、同月17日に公布され、令和7年1月17日に施行されました。全部改正法の前文では、以下のように述べられています。

全部改正法については、特設ホームページをご覧ください。

■旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ(※こども家庭庁のホームページにリンク)

| 昭和23年制定の旧優生保護法に基づき、あるいはその存在を背景として、多くの方々が、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するという誤った目的の下、特定の疾病や障害を有すること等(以下「特定疾病等」という。)を理由に生殖を不能にする手術若しくは放射線の照射(以下「優生手術等」という。)又は人工妊娠中絶を受けることを強いられて、子を生み育てるか否かについて自ら意思決定をする機会を奪われ、これにより耐え難い苦痛と苦難を受けてきた。 特定疾病等を理由に優生手術等を受けることを強いられたことに関しては、平成31年に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が制定されたが、同法はこれを強いられた方々に対してその被った苦痛を慰謝するものであり、国に損害賠償責任があることを前提とするものではなかった。また、特定疾病等を理由に人工妊娠中絶を受けることを強いられたことに関しては、これまで謝罪も慰謝も行われてこなかった。 しかしながら、令和6年7月3日の最高裁判所大法廷判決において、特定疾病等に係る方々を対象者とする生殖を不能にする手術について定めた旧優生保護法の規定は日本国憲法第十三条及び第十四条第一項に違反するものであり、当該規定に係る国会議員の立法行為は違法であると判断され、国の損害賠償責任が認められた。 国会及び政府は、この最高裁判所大法廷判決を真摯に受け止め、特定疾病等に係る方々を差別し、特定疾病等を理由に生殖を不能にする手術を強制してきたことに関し、日本国憲法に違反する規定に係る立法行為を行い及びこれを執行するとともに、都道府県優生保護審査会の審査を要件とする生殖を不能にする手術を行う際には身体の拘束や欺罔等の手段を用いることも許される場合がある旨の通知を発出するなどして、優生上の見地からの誤った目的に係る施策を推進してきたことについて、悔悟と反省の念を込めて深刻にその責任を認めるとともに、心から深く謝罪する。また、これらの方々が特定疾病等を理由に人工妊娠中絶を受けることを強いられたことについても、心から深く謝罪する。 ここに、国会及び政府は、この問題に誠実に対応していく立場にあることを深く自覚し、これらの方々の名誉と尊厳が重んぜられるようにするとともに、このような事態を二度と繰り返すことのないよう、その被害の回復を図るため、およそ疾病や障害を有する方々に対するいわれのない偏見と差別を根絶する決意を新たにしつつ、この法律を制定する。 |

全部改正法については、特設ホームページをご覧ください。

■旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ(※こども家庭庁のホームページにリンク)

各種資料等

■啓発動画 「知っていますか?障害者差別解消法(字幕あり・副音声あり)」(※YouTube法務省チャンネルにリンク)

■啓発動画 「知っていますか?障害者差別解消法(字幕なし・副音声なし)」(※YouTube法務省チャンネルにリンク)

■啓発動画 「『誰か』のこと じゃない。(障害のある人編)」(※YouTube法務省チャンネルにリンク)

■啓発動画 「『誰か』のこと じゃない。-支え合う共生社会の実現に向けて-」(※YouTube法務省チャンネルにリンク)

■啓発動画 「障害のある人と人権~誰もが住みよい社会をつくるために~」(平成30年度制作)(※YouTube法務省チャンネルにリンク)

■啓発冊子 「障害のある人と人権~誰もが住みよい社会をつくるために~」(令和4年度改訂版)【PDF】

■啓発冊子 「いっしょに学ぼう!障害のある人の人権~パラリンピックへ向けて~」【PDF】

■ポスター 「誰だって手を貸してほしい時がある~明日と笑顔をつなぐ一声を~」【PDF】

「障害のある人の人権について考えよう!人権ポスターキャッチコピーコンテスト」最優秀作品を素材としたポスターです。

(※コンテストの実施結果はこちら)

■啓発冊子 「企業と人権 職場からつくる人権尊重社会<改訂版>」【PDF】

■啓発動画 「企業と人権 職場からつくる人権尊重社会(障害のある人に対する差別・偏見)」(※YouTube法務省チャンネルにリンク)

■啓発動画 「知っていますか?障害者差別解消法(字幕なし・副音声なし)」(※YouTube法務省チャンネルにリンク)

■啓発動画 「『誰か』のこと じゃない。(障害のある人編)」(※YouTube法務省チャンネルにリンク)

■啓発動画 「『誰か』のこと じゃない。-支え合う共生社会の実現に向けて-」(※YouTube法務省チャンネルにリンク)

■啓発動画 「障害のある人と人権~誰もが住みよい社会をつくるために~」(平成30年度制作)(※YouTube法務省チャンネルにリンク)

■啓発冊子 「障害のある人と人権~誰もが住みよい社会をつくるために~」(令和4年度改訂版)【PDF】

■啓発冊子 「いっしょに学ぼう!障害のある人の人権~パラリンピックへ向けて~」【PDF】

■ポスター 「誰だって手を貸してほしい時がある~明日と笑顔をつなぐ一声を~」【PDF】

「障害のある人の人権について考えよう!人権ポスターキャッチコピーコンテスト」最優秀作品を素材としたポスターです。

(※コンテストの実施結果はこちら)

■啓発冊子 「企業と人権 職場からつくる人権尊重社会<改訂版>」【PDF】

■啓発動画 「企業と人権 職場からつくる人権尊重社会(障害のある人に対する差別・偏見)」(※YouTube法務省チャンネルにリンク)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。

※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。