不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~

令和6年2月9日

このページでは、不動産を相続したり、相続に関する手続を検討している方に向けて、相続登記や遺産分割に関する情報や手続を分かりやすく解説しています。

「そもそも相続登記とは何か?」といった基本的な内容を知りたい方は、まずはこちら(はじめの一歩!)をご覧ください。[PDF:373KB]

「そもそも相続登記とは何か?」といった基本的な内容を知りたい方は、まずはこちら(はじめの一歩!)をご覧ください。[PDF:373KB]

◎ 不動産を相続したら、相続登記が必要です。

| 相続登記申請手続のご案内 |

相続登記の申請手続については、こちらのハンドブック(登記手続ハンドブック)をご覧ください。

|

|

|

| (遺産分割協議編) [PDF:2267KB] |

(法定相続編) [PDF:1473KB] |

(遺贈による所有権移転登記 /相続人に対する遺贈編) [PDF:1233KB] |

| ※ 相続人の間で、亡くなった方の 財産をどのように分けるか協議・ 話し合いを行った場合の相続登記 の申請手続について説明していま す。 |

※ 法律で定められた割合(法定相 続分)で、亡くなった方の財産を 相続した場合の相続登記の申請手 続について説明しています。 |

※ 遺贈によって不動産を取得した |

不動産登記のよくあるご質問等については、こちら(法務局HPへリンク)

| 相続登記の申請書の様式等 |

必要な登記の種類については、こちら(法務局HPへリンク)

申請書の様式や記載例については、こちら(法務局HPへリンク)

登録免許税の計算については、こちら[PDF:177KB]

相続登記の登録免許税の免税措置については、こちら(法務局HPへリンク)

◎ 遺産分割を早期に進めましょう

・ 遺産分割とは

遺産分割とは、法律で決められた相続人が全員参加して、相続財産の分け方を決定する手続をいいます。

登記申請手続のご案内(遺産分割協議編)[PDF:1903KB]もご覧ください。

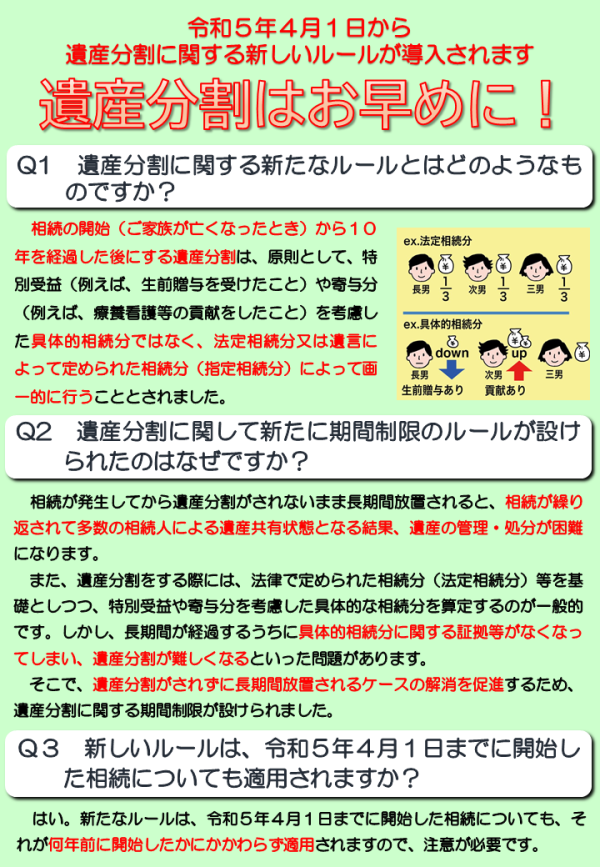

【令和3年の民法改正の遺産分割に関する部分を解説する資料はこちらです】【令和5年3月更新】

|

|

| 【遺産分割に関する民法改正の概要】[PDF:119KB] |

【遺産分割はお早めに】[PDF:1164KB]

|

・なぜ早期に遺産分割を行うことが大切なのでしょうか

相続が発生すると、原則として、遺産は法律で定められた相続分(法定相続分)の割合で相続人らが共有することになります。共有状態になった財産の管理・処分は、相続人同士で決めなければならず、不便なことが多くなります。また、時間が経つと更に次の世代の相続が発生(数次相続)して権利関係が複雑になってしまいますので、早期に遺産分割を行うことが大切です。

しかし、これまでは遺産分割に関する期間制限がなかったため、遺産分割がされずに長期間が経過してしまうケースがありました。

そこで、令和3年の民法改正において、早期の遺産分割を促すための新たなルールが導入されることになりました(令和5年4月1日開始)。詳細は上部の資料をご覧ください。

・ 法定相続情報証明制度について

亡くなった方とその相続人との関係を記載した一覧図と、戸籍謄本等の必要書類を法務局に提出し、登記官が、一覧図の内容が戸籍の内容と適合していることを確認した後、その一覧図の写しを証明書として交付する制度です。

制度の概要については、こちら(法務局HPへリンク)

一覧図の写しは、大量となりがちな戸籍謄本等に代えて利用できますので、様々な相続手続をより簡単に行うことができます。

・ 制度の具体的な手続については、こちら(法務局HPへリンク)

・ 制度の利用範囲の拡大についてのお知らせは、こちら(法務局HPへリンク)

相続が発生すると、原則として、遺産は法律で定められた相続分(法定相続分)の割合で相続人らが共有することになります。共有状態になった財産の管理・処分は、相続人同士で決めなければならず、不便なことが多くなります。また、時間が経つと更に次の世代の相続が発生(数次相続)して権利関係が複雑になってしまいますので、早期に遺産分割を行うことが大切です。

しかし、これまでは遺産分割に関する期間制限がなかったため、遺産分割がされずに長期間が経過してしまうケースがありました。

そこで、令和3年の民法改正において、早期の遺産分割を促すための新たなルールが導入されることになりました(令和5年4月1日開始)。詳細は上部の資料をご覧ください。

◎ 相続に関する手続を行う方へ(法定相続情報証明制度について)

・ 法定相続情報証明制度について

亡くなった方とその相続人との関係を記載した一覧図と、戸籍謄本等の必要書類を法務局に提出し、登記官が、一覧図の内容が戸籍の内容と適合していることを確認した後、その一覧図の写しを証明書として交付する制度です。

制度の概要については、こちら(法務局HPへリンク)

一覧図の写しは、大量となりがちな戸籍謄本等に代えて利用できますので、様々な相続手続をより簡単に行うことができます。

・ 制度の具体的な手続については、こちら(法務局HPへリンク)

・ 制度の利用範囲の拡大についてのお知らせは、こちら(法務局HPへリンク)

◎ 長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取った方はこちら

◎ 不動産登記の情報を確認したい方へ

不動産登記事項証明書を取得されたい方はこちら(登記事項証明書等の交付請求)(法務局HPへリンク)

登記事項証明書の請求にはオンラインでの手続が便利です(法務局HPへリンク)

不動産登記の情報をインターネットで確認したい方はこちら(登記情報提供サービス)(外部リンク)

問い合わせ先

◎登記申請手続についてのご不明な点は、不動産の所在地を管轄する法務局にお問い合わせください。

各法務局の連絡先(法務局・地方法務局所在地一覧)は、こちら(法務局HPへリンク)

・ 裁判所への申立てをするための手続や必要書類等についてのお問い合わせは、

最寄りの裁判所 https://www.courts.go.jp/(外部リンク)

・ 法制度や相談窓口についてのお問い合わせは、

日本司法支援センター(法テラス) https://www.houterasu.or.jp/(外部リンク)

法テラス・サポートダイヤル 0570-078374 (おなやみなし)

(平日 9:00~21:00 土曜日 9:00~17:00 祝日・年末年始を除く)

(※ IP電話からは 03-6745-5600)

法テラスのFAQページは、こちら(外部リンク)

・ 専門家(弁護士・司法書士・土地家屋調査士)に相談したい場合は、

日本弁護士連合会のホームページ(法律相談のご案内)(外部リンク)

日本司法書士会連合会のホームページ(相続登記手続のご案内)(外部リンク)

日本土地家屋調査士会連合会のホームページ(土地の境界や表示登記手続のご案内)(外部リンク)

各法務局の連絡先(法務局・地方法務局所在地一覧)は、こちら(法務局HPへリンク)

・ 裁判所への申立てをするための手続や必要書類等についてのお問い合わせは、

最寄りの裁判所 https://www.courts.go.jp/(外部リンク)

・ 法制度や相談窓口についてのお問い合わせは、

日本司法支援センター(法テラス) https://www.houterasu.or.jp/(外部リンク)

法テラス・サポートダイヤル 0570-078374 (おなやみなし)

(平日 9:00~21:00 土曜日 9:00~17:00 祝日・年末年始を除く)

(※ IP電話からは 03-6745-5600)

法テラスのFAQページは、こちら(外部リンク)

・ 専門家(弁護士・司法書士・土地家屋調査士)に相談したい場合は、

日本弁護士連合会のホームページ(法律相談のご案内)(外部リンク)

日本司法書士会連合会のホームページ(相続登記手続のご案内)(外部リンク)

日本土地家屋調査士会連合会のホームページ(土地の境界や表示登記手続のご案内)(外部リンク)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。

※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。