相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件

令和5年2月15日

次の1、2にそれぞれ記載のA~Eのいずれかに該当する土地は、国に帰属ができない土地となります。

承認申請後に却下・不承認となったときは、申請手数料は返還できませんので、ご留意ください。

1 却下要件(申請の段階で直ちに却下となる土地)

その事由があれば、直ちに、通常の管理又は処分をするに当たって過分の費用又は労力を要するものと扱われる土地の類型は、A~Eのとおりです。

これに該当する土地については、国庫帰属の承認申請をすることができません。

2 不承認要件(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)

土地の種別や現況、隣地の状況等を踏まえ、実質的に通常の管理又は処分をするに当たり、過分の費用又は労力を要する土地に当たると判断される土地の類型は、A~Eのとおりです。

これに該当する土地については、国庫帰属を不承認とする処分がされることとなります。

|

A 一定の勾配・高さの崖があって、かつ、管理に過分な費用・労力がかかる土地

政令で定める崖の基準(勾配30度以上+高さ5メートル以上)に該当する崖がある土地であって、通常の管理に当たり過分な費用又は労力(※)を要する場合には、帰属の承認をすることができません。

※ 過分な費用又は労力を要する例について

住民の生命等に被害を及ぼしたり、隣地に土砂が流れ込むことによって被害を及ぼす可能性があり、擁壁工事等を実施する必要があると客観的に認められるような場合などが考えられます。

|

|

B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

以下のア・イの2要件全てに該当する土地については、帰属の承認をすることができません。

ア 工作物、車両又は樹木その他の有体物が存する

イ その有体物(※)が土地の通常の管理又は処分を阻害する

※ イの考え方について

森林において樹木がある場合や、宅地において安全性に問題のない土留めや柵等がある場合など、その土地の形状・性質によっては、地上に有体物が存したとしても、必ずしも通常の管理又は処分を阻害するわけではありません。

<想定される有体物の具体例>

・果樹園の樹木

・民家、公道、線路等の付近に存在し、放置すると倒木のおそれがある枯れた樹木や枝の落下等による災害を防止するために定期的な伐採を行う必要がある樹木

・放置すると周辺の土地に侵入するおそれや森林の公益的機能の発揮に支障を生じるおそれがあるために定期的な伐採を行う必要がある竹

・過去に治山事業等で施工した工作物のうち、補修等が必要なもの

・建物には該当しない廃屋

・放置車両 など

|

|

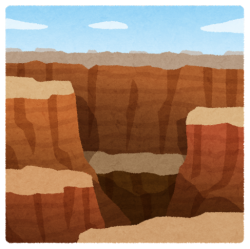

C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地(※)については、帰属の承認をすることができません。

※ 除去の必要性の考え方について

土地の形状・性質に照らして、その土地の通常の管理又は処分をするに当たり支障がない有体物(例:広大な土地の片隅に存する小規模な配管など)と認められるものであれば、除去しなくても特に問題はないものとして取り扱います。

<想定される有体物の具体例>

・産業廃棄物

・屋根瓦などの建築資材(いわゆるガラ)

・地下にある既存建物の基礎部分やコンクリート片

・古い水道管

・浄化槽

・井戸

・大きな石 など

|

|

D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

【政令で定める具体的な類型】

(1) 民法上の通行権利が妨げられている土地

以下の(a)又は(b)に該当する土地は、民法上、その土地を囲んでいる他の土地を通行することが認められていますが、この通行が現に妨げられている土地については、帰属の承認ができません。

| (a) |

他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)

(民法第210条第1項に規定する事情のある土地) |

| (b) |

池沼・河川・水路・海を通らなければ公道に出ることができない土地、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差がある土地

(民法第210条第2項に規定する事情のある土地 |

(2) 所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地

所有者以外の第三者によって、土地の所有者の所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地については、帰属の承認ができません。

(その程度が軽微で土地の通常の管理又は処分を阻害しないと認められるものを除く。)

<想定される具体例>

・申請地に不法占拠者がいる場合

・隣地から生活排水等が定期的に流入し続けており土地の使用に支障が生じている場合

・別荘地管理組合から国庫帰属後に管理費用を請求されるなどのトラブルが発生する可能性が高い場合

・立木を第三者に販売する契約を締結している場合

など

|

|

E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

【政令で定める具体的な類型】

(1) 災害の危険により、土地周辺の人や財産に被害を生じさせるおそれを防止するため、措置が必要な土地

以下のア~ウの3要件全てに該当する土地については、帰属の承認をすることができません。

| ア |

土砂の崩壊、地割れ、陥没、水又は汚液の漏出その他の土地の状況に起因する災害が発生し、又は発生するおそれがある |

| イ |

その災害により当該土地又はその周辺の土地に存する人の生命若しくは身体又は財産に被害が生じ、又は生ずるおそれがある |

| ウ |

その被害の拡大又は発生を防止するために当該土地の現状に変更を加える措置(軽微なものを除く。)を講ずる必要がある |

<想定される具体例>

・土砂の崩壊の危険のある土地について崩壊を防ぐために保護工事を行う必要がある場合

・大きな陥没がある土地について人の落下を防ぐためにこれを埋め立てる必要がある場合

・大量の水が漏出している土地について排水ポンプを設置して水を排出する必要がある場合 など

|

|

(2) 土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせる土地

以下のア・イの2要件全てに該当する土地については、帰属の承認をすることができません。

| ア |

鳥獣、病害虫その他の動物が生息する土地 |

| イ |

当該動物により当該土地又はその周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがある土地(軽微なものを除く) |

<想定される具体例>

・土地に生息するスズメバチ・ヒグマなどにより、当該土地又はその周辺の土地に存する者の生命若しくは身体に被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合

・土地に生息する病害虫により、当該土地又はその周辺の土地の農作物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合 など

|

|

(3) 適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が必要な森林

以下のア~ウの3要件全てに該当する土地については、帰属の承認をすることができません。

| ア |

主に森林として利用されている土地 |

| イ |

その土地が存する市町村の区域に係る市町村森林整備計画に定められた、以下の(a)及び(b)の事項に適合していない土地

(a) 造林樹種、造林の標準的な方法その他造林に関する事項

(b) 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準 |

| ウ |

イの(a)及び(b)に適合させるために、追加的に造林、間伐又は保育を実施する必要があると認められる土地 |

<想定される具体例>

・間伐の実施を確認することができない人工林

・一定の生育段階に到達するまで更新補助作業が生じる可能性がある標準伐期齢に達していない天然林

|

|

(4) 国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地

所有権が国庫に帰属した後に法令の規定に基づく処分により国が通常の管理に要する費用以外の費用に係る金銭債務を負担することが確実と認められる土地については、帰属の承認をすることができません。

<想定される具体例>

・土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の所有者に対して、近い将来、土地改良法(昭和24年法律第195号)第36条第1項に基づき金銭(※)が賦課されることが確実と判明している土地

(※)土地改良事業で整備される水利施設等の建設費用、当該事業で整備された水利施設等の利用や維持管理に係る経常的経費に充てられます。

|

|

(5) 国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地

法令の規定に基づく処分により承認申請者が所有者として金銭債務を負担する土地であって、所有権が国庫に帰属したことに伴い国が法令の規定により当該金銭債務を承継することとなるものについては、帰属の承認をすることができません。

<想定される具体例>

・土地改良法第36条第1項の規定により、組合員(土地所有者)に金銭債務(※)が賦課されている土地(例:土地改良区に賦課金を支払っている土地)

※ 同法第42条第1項の規定により、当該金銭債務は農地の所有権を取得した者に承継されることとなるため、国庫帰属がされた場合には、国に当該金銭債務が承継されることとなります。

※ 所有者が法務局の審査完了までに金銭債務を消滅させた場合は、本要件には該当しないこととなります。

|