鳥取法務少年支援センター(青少年相談室)

矯正局メニュー

鳥取法務少年支援センター(鳥取少年鑑別支所)

鳥取法務少年支援センターの支援

法務少年支援センターのシンボルマーク

・能力・性格の調査

・問題行動の分析や指導方法の提案

・子供や保護者に対する心理相談

・事例検討会等への参加

・研修・講演

・法教育授業等

・地域の関係機関等が主催する協議会への参画

・成人に対する心理相談、問題行動の分析

などの支援を心理学等の専門家が行っています。

各種支援の詳しい説明については、下記パンフレットを御覧ください。

相談の受付は電話にて行っていますので、下記問い合わせ先に御連絡下さい。

法務少年支援センター地域援助パンフレット(一般の方向け)[PDF]

法務少年支援センター地域援助パンフレット(関係機関の方向け)[PDF]

鳥取法務少年支援センターのトピックス

相談室の様子

1 個別相談(心理相談など)

【相談例】

○相談者「学校で友達とうまく付き合えない」

○保護者「子供の万引き癖に困っている」

○教員「生徒指導の助言がほしい」

令和4年には、個人及び機関等からの御依頼を合わせて、300件以上の個別の支援を実施させていただきました。

【相談方法】

まずは御連絡ください。概要をお聞きして、その後の手続を御説明いたします。

電話相談も受け付けておりますが、丁寧にお話を聞かせていただくためには、当センター相談室での面接をお勧めします。

2 児童・生徒への各種授業実施(出前授業・プログラム)

【活動方針】

学校側のニーズをなるべく反映できるように、御依頼内容に基づいて授業を組み立て、実施いたします。

日頃の先生方の御指導がより効果を増すよう、児童・生徒の年齢や知的能力、生活状況を考慮して、題材や教材等を準備いたします。

【活動方針】

学校側のニーズをなるべく反映できるように、御依頼内容に基づいて授業を組み立て、実施いたします。

日頃の先生方の御指導がより効果を増すよう、児童・生徒の年齢や知的能力、生活状況を考慮して、題材や教材等を準備いたします。

|

| 出前授業の様子 |

【具体的な活動例】

○中学校(令和5年4月)

「非行防止教室」

○高校(令和5年7月)

「非行防止教室」

3 研修・講演への講師派遣

【活動方針】

学校教育等、各機関の職員研修や勉強会などで、非行のメカニズムや少年司法の流れ、子育ての問題、指導方法等について、少年鑑別所や少年院での勤務経験を踏まえた説明を行っています。

4 施設見学

定期的に地域の皆様を対象に施設見学会を実施し、業務説明等を行っています。

また、関係機関や団体からの施設見学の御依頼も受け付けています。

なお、新型コロナウイルス感染症の流行状況等によっては、施設見学を見合わせる場合がございますので、まずはお電話等にてお問い合わせください。

5 取組姿勢

私たちは、少年鑑別所という公的な業務の中で培ってきた非行・犯罪に係る専門知識を地域に還元し、「実効性のある教育・処遇方針を提言する専門機関」として、鳥取県の安心・安全に貢献する各種活動を行います。

地域とともにより良い社会を築く専門機関となるよう、日々努力いたします。

【活動方針】

学校教育等、各機関の職員研修や勉強会などで、非行のメカニズムや少年司法の流れ、子育ての問題、指導方法等について、少年鑑別所や少年院での勤務経験を踏まえた説明を行っています。

|

| 研修・講演の様子 |

【講演・研修テーマの具体例】

○司法機関(令和4年12月)

「P-Fスタディを用いた少年非行の理解について」

○大学(令和4年6月)

「少年司法と少年鑑別所の役割」

4 施設見学

定期的に地域の皆様を対象に施設見学会を実施し、業務説明等を行っています。

また、関係機関や団体からの施設見学の御依頼も受け付けています。

なお、新型コロナウイルス感染症の流行状況等によっては、施設見学を見合わせる場合がございますので、まずはお電話等にてお問い合わせください。

|

| 施設見学の様子 |

【御依頼元の例】

○保護司会 ○更生保護女性会

○民生児童委員 ○司法・警察関係

○BBS会員

5 取組姿勢

私たちは、少年鑑別所という公的な業務の中で培ってきた非行・犯罪に係る専門知識を地域に還元し、「実効性のある教育・処遇方針を提言する専門機関」として、鳥取県の安心・安全に貢献する各種活動を行います。

地域とともにより良い社会を築く専門機関となるよう、日々努力いたします。

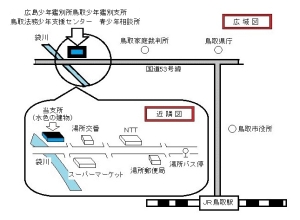

鳥取法務少年支援センターの所在地案内

鳥取法務少年支援センター(鳥取少年鑑別支所)の所在地案内図

電話番号:0857-23-4443

メールでの相談受付はこちら

アクセス:(1)鳥取駅から徒歩で約30分、車で約7分

(2)バス停「湯所」から徒歩で約3分

(3)鳥取インターから車で約20分

案内図(拡大版)[その他]

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。

※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。