刑事施設における業務の委託の在り方について

刑事施設における業務の委託の在り方に関する研究会

矯正局メニュー

第1 はじめに

1 本研究会の目的

平成19年4月に,我が国初のPFI手法を活用した刑務所である美祢社会復帰促進センター(山口県美祢市)が開庁し,その後,同年10月に,喜連川社会復帰促進センター(栃木県さくら市)及び播磨社会復帰促進センター(兵庫県加古川市)が運営を開始している。さらに本年10月に,島根あさひ社会復帰促進センターが開庁を迎えると,全刑事施設の収容定員の約7%に当たる6,000名の受刑者を収容する施設が,官民協働により運営される刑務所となる。

これらの事業では,「官民協働の運営」を行うとともに,「地域との共生」を図ることにより,「国民に理解され,支えられる刑務所」を整備するとの方針の下,構造改革特別区域制度を活用し,施設の警備や受刑者の処遇を含め,業務を大幅に民間委託するとともに,施設内の診療所の管理を公的医療機関に委託し,併せて地域住民に医療サービスを提供することがその事業内容となっている。

ところで,構造改革特別区域制度については,構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)において,規制の特例措置の評価により,特段の問題が生じていないと判断されたものについては,速やかに全国展開を推進していくことが原則とされており,刑務所業務の民間委託及び診療所の管理委託に係る規制の特例措置については,本年度,構造改革特別区域推進本部評価・調査委員会による規制の特例措置の全国展開に関する評価が予定されている(平成19年10月9日構造改革特別区域推進本部決定)。

この評価に当たって,規制所管官庁の長は,構造改革特別区域法(平成14 年法律189号)第47条第1項により,当該規制の特例措置の適用状況について調査を行い,その結果を同本部に報告することとされており,本研究会は,本年2月から約半年間,合計5回にわたり開催し,当該調査の結果及び必要な措置の在り方について,第三者的立場から検討を重ねてきたものである。

2 検討の経過

本研究会では,美祢社会復帰促進センターにおける実地調査を含め,PFI事業者,自治体関係者,学識経験者,民間アドバイザーから,次のとおり意見を聴取するなどして,刑務所業務の民間委託及び診療所の管理委託に係る規制の特例措置による弊害の発生の有無を検証するとともに,その結果を踏まえ,全国展開を行った場合に発生する弊害と効果,さらには全国展開をする場合の必要な措置の在り方について検討を行っている。

<第1回>「規制の特例の適用状況」の調査方法等の検討

日時:平成20年2月26日(火)午後2時から

場所:美祢社会復帰促進センター

内容:(1) 美祢社会復帰促進センター視察

(2) 美祢市関係者へのヒアリング

ア 地域経済の活性化

イ 刑事施設における診療所の管理委託の現状と課題

(3) PFI事業者へのヒアリング

ア 警備業務の民間委託の現状と課題

イ 矯正教育の民間委託の現状と課題

ウ 職業能力開発機関と連携した職業訓練の可能性

(4) 調査方法の検討

<第2回>「規制の特例の適用状況」の調査結果等の検討

日時:平成20年3月24日(月)午前9時45分から

場所:法務省

内容:(1) 「規制の特例の適用状況」の検証

ア 民間企業による就労支援プログラム

イ 「刑務所への民間参入に関する国民の意識調査」質問票の検討

ウ 業績監視の結果

エ 診療所管理委託に係る経費の分析結果

(2) 海外実情調査の報告

ア 業務の集約化による民間委託

イ 刑務所当局,医療機関,民間企業の連携による医療刑務所PFI事業

(3) 業務の集約化による収容関連サービスの民間委託の可能性

<第3回>「診療所の管理委託」の全国展開の可能性,条件等の検討

日時:平成20年5月13日(火)午後1 時30 分から

場所:法務省

内容:(1) 外部の医療機関に管理委託することの意義について

(2) 美祢社会復帰促進センターと既存の刑事施設における医療の比較分析による管理委託の効果の検証

(3) 美祢,喜連川社会復帰促進センターの管理委託契約の内容,費用等の分析を通じて,誘致自治体以外に所在する刑事施設への管理委託の適用可能性,条件の検討

(4) 海外実情調査の報告

- 英国,フランス,オーストラリア,ノルウェーにおける刑務所医療の外部委託に関する制度 -

<第4回>「刑務所業務の民間委託」の全国展開の可能性,条件等の検討

日時:平成20年6月13日(金)午後1時30分から

場所:法務省

内容:(1) 公権力の行使にかかわる業務の民間委託に必要とされる法的規律,公権力の行使にかかわる業務の民間委託の法理論上の限界等について検討

(2) 既存の刑事施設における業務の民間委託の可能性,条件等について検討

(3) 大都市圏に所在する刑事施設における診療所の管理委託の可能性,条件等の検討

<第5回>報告書(案)の検討

日時:平成20年8月18日(月)午後4時30分から

場所:法務省

内容:報告書(素案)の検討

第2 刑務所業務の民間委託

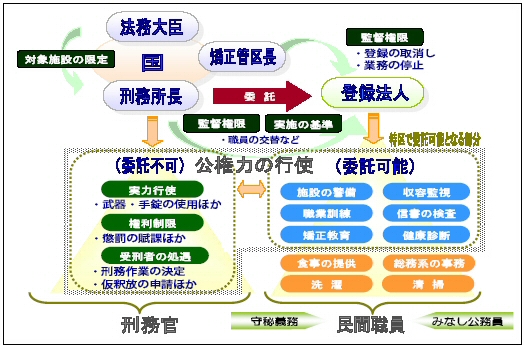

1.規制の特例措置の概要

刑事施設においては,被収容者の収容及び処遇に関する事務をつかさどっており,収容の目的を達成するために被収容者に対し処分等を行う権力的な業務から,給食,洗濯,清掃などの非権力的な業務まで幅広い業務を行っている。これらの業務は,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50 号。以下「刑事収容施設法」という。)その他の刑事施設に係る法令上は,刑事施設の長又は職員により処理されることが前提とされており,委託の根拠規定が設けられていないことから,非権力的な業務を除き,施設の警備や被収容者の処遇など公権力の行使にかかわる業務を民間委託することができない。

特定刑事施設における収容及び処遇に関する事務の委託促進事業(構造改革特別区域法別表第1号)は,刑事収容施設法等の特例として,民間委託の根拠規定を設けるとともに,受託者の守秘義務,みなし公務員規定,監督規定など,業務の適正かつ円滑な実施を確保するための措置を講じることで,大幅な民間委託を可能としたものである。

これにより施設の周辺地域における雇用の機会が増大するなど地域の活性化が図られることも期待されている。

美祢社会復帰促進センターでは,規制の特例措置の適用を受けることにより,総務系事務,収容関連サービス,情報システム関連業務に加えて,施設の警備,受刑者の分類,教育,職業訓練,健康診断の実施など運営に必要なポストの約半数を民間に委託しており,警備員の約90%が地元から採用されるなど,地域雇用の拡大にも一定の成果を上げている。

2 検証結果

本研究会では,本年2月26日,美祢社会復帰促進センターを訪問し,運営状況を視察するとともに,柴田元始センター長(当時),民間事業者の代表である太田幸充総括業務責任者及び美祢市の小竹伸夫市長(当時)をはじめ,関係者への意見聴取を行っている。

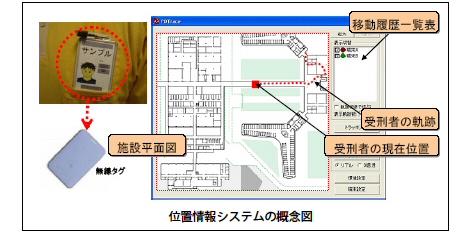

同センターでは,受刑者の衣服に装着した無線タグと施設内に張り巡らされた約500台のアンテナによりリアルタイムに受刑者の所在を確認できる位置情報把握システム,約200台の監視カメラ,遠隔操作が可能な電気錠など,最新の警備システムが導入され,これらを中央警備室で集中管理する警備体制が構築されている。

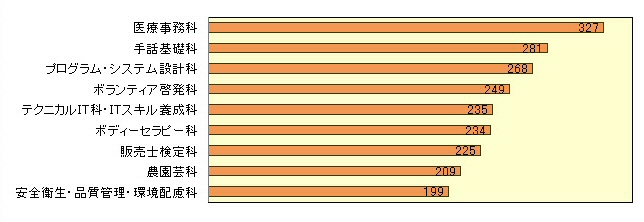

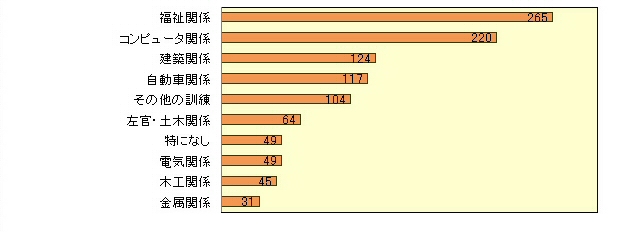

また,就労に不可欠なパソコンの技能を習得する訓練を全受刑者に実施するほか,プログラム・システム設計科,医療事務科,ホームヘルパー科など労働需要の見込まれる職業訓練,認知行動療法を活用し,犯罪に陥りやすい思考や薬物に依存した生活の改善を目的とした教育プログラムなど,民間の創意工夫を活用した教育・職業訓練が提供されており,実地調査の結果からは,官民のパートナーシップの下,良好な運営がなされていると認められた。

各事業の主な職業訓練・教育プログラム

| 職業訓練 | 教育プログラム | |

|---|---|---|

| 美祢社会復帰促進センター | ○点字専攻科 ○医療事務科 ○テクニカルIT科 ○プログラムシステム設計科 |

○反犯罪性思考プログラム(※3) ○アディクションコントロールプログラム(※4) ○被害者の視点を取り入れた教育 |

| 喜連川社会復帰促進センター | ○DTP専攻科(※1) ○調理師科 ○ホームヘルパー科 ○コールセンター科 |

○グループセッション手法プログラム(※5) ○行動適正化プログラム(※6) ○各種特化ユニットプログラム(※7) |

| 播磨社会復帰促進センター | ○社会奉仕技能科 ○農業科 ○MOS取得科(※2) |

○基礎講座(グループミーティング) ○薬物依存離脱指導 ○各種特化ユニットプログラム(※8) |

パソコンによる印刷物作成の訓練

※2 MOS取得科

マイクロソフトオフィススペシャリストの資格取得を目指した訓練

※3 反犯罪性思考プログラム

衝動的な反応を抑え,反犯罪的な思考への働きかけを行うプログラム

※4 アディクションコントロールプログラム

薬物使用に至る状況・内面的要因への気付きを促し,

対処方法の学習,回復への動機付けを行うプログラム

※5 グループセッション手法プログラム

自己の古い価値観への気付きを促し,新しい価値観を身に付けることを目指し,

各工場で10数人のグループを編成して行うプログラム

※6 行動適正化プログラム

自己の認知のゆがみに気付かせ,内部から行動を修正し,適切な対処方法の習得を目指すプログラム

※7 各種特化ユニットプログラム

脳トレーニング,フラワーセラピー,作業療法プログラムなど

※8 各種特化ユニットプログラム

クラウニング講座,SST(社会適応技能訓練)講座,作業療法プログラムなど

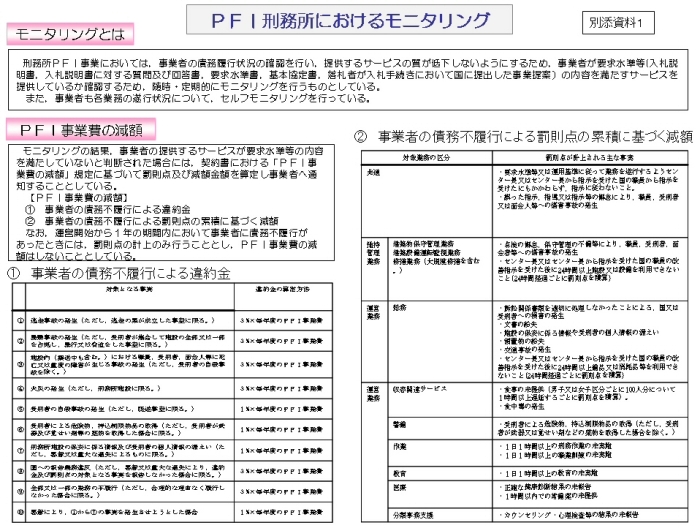

また,PFI事業では,一般的に,事業者の債務の履行状況を確認し,提供されたサービスが要求水準を満たしていないと判断された場合には,違約金を賦課したり,罰則点の計上による事業費の減額を行う仕組みが採用されているが,規制の特例措置の適用状況を検証する方法としては,その適用を受けた業務に係るモニタリングの結果をもって判断することも一つの方法と考えられる。

美祢社会復帰促進センター,喜連川社会復帰促進センター及び播磨社会復帰促進センターの各PFI事業における平成19年度のモニタリングの結果(別添資料1)を見ると,総務系事務や収容関連サービスにおいて事務疎漏は散見されたものの,受刑者の逃走,暴行,自殺等の保安事故や個人情報の漏えいなど,施設の運営に支障を生じる事案は発生しておらず,おおむね適切に業務が実施されたものと認められる。

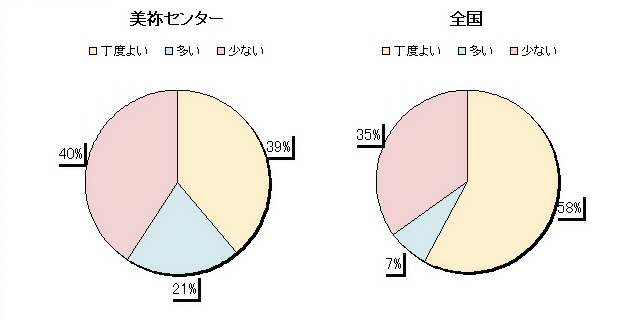

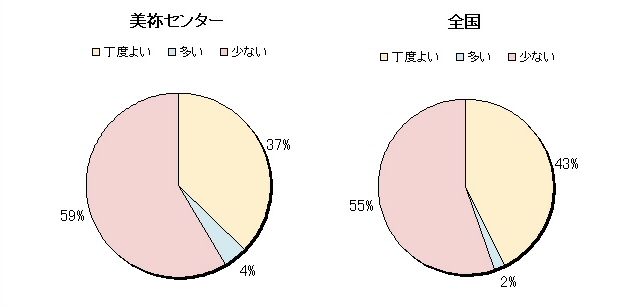

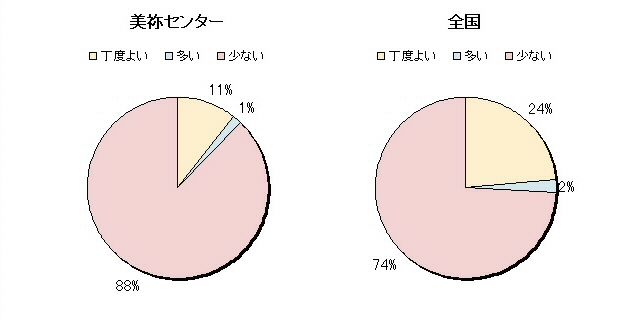

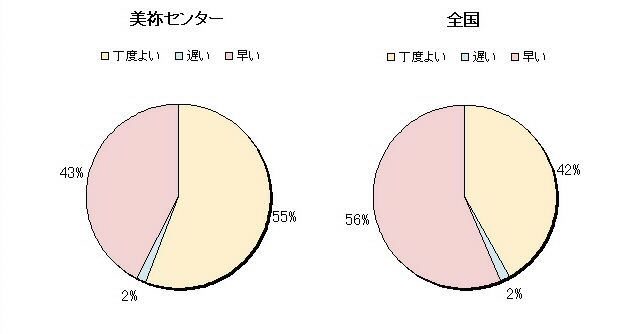

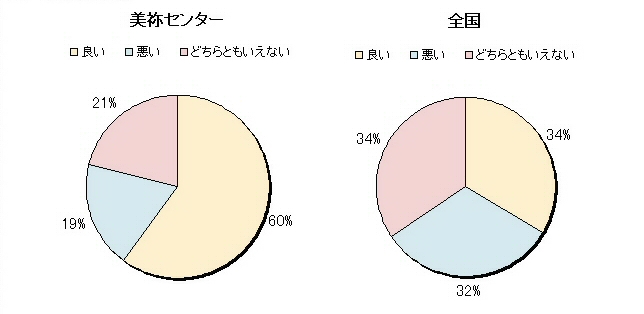

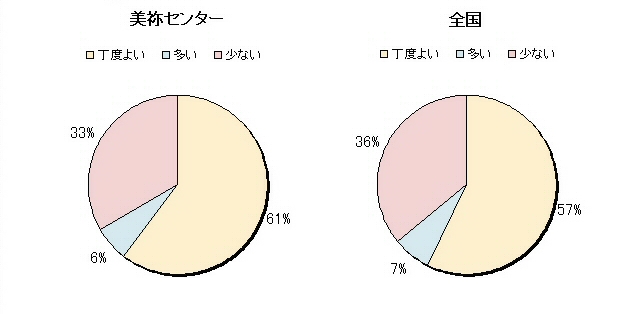

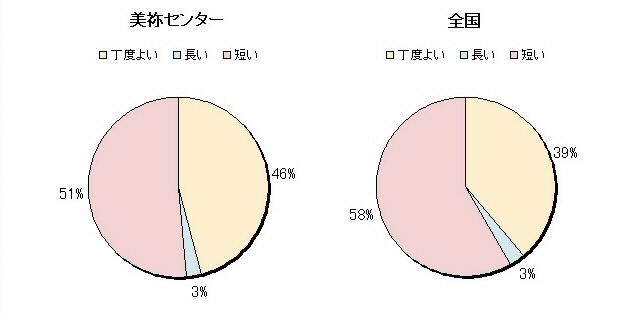

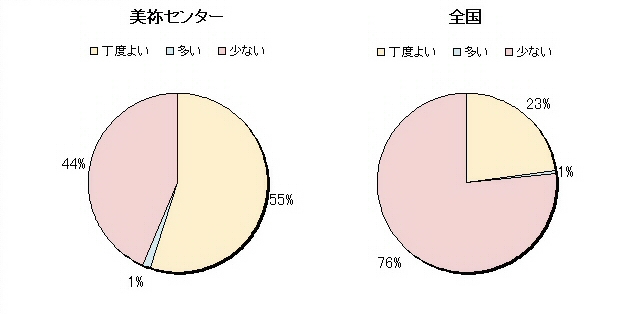

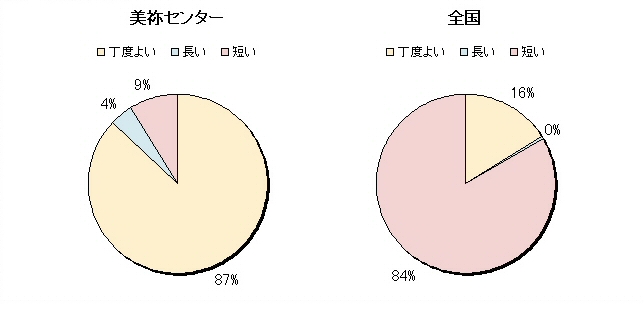

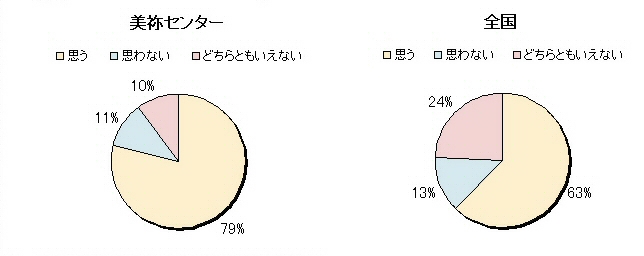

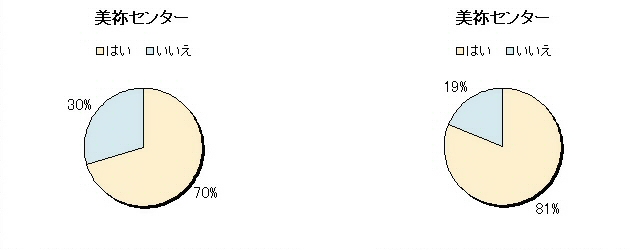

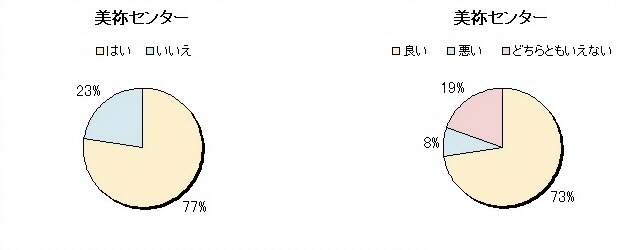

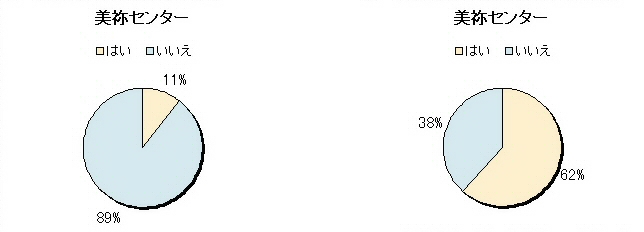

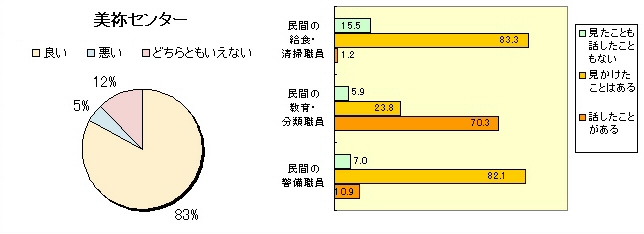

さらに,本年5月3日から6日にかけて,美祢社会復帰促進センターに収容中の全受刑者592名に対し,所内生活に関する満足度調査としてアンケート調査を実施し,平成18年度出所受刑者(30,645名)に対するアンケート調査と比較したところ,その結果(別添資料2)からは,民間事業者が参入することに対する受刑者の不満は特に読み取れず,規制の特例の適用状況として,弊害は特に認められないと判断される。

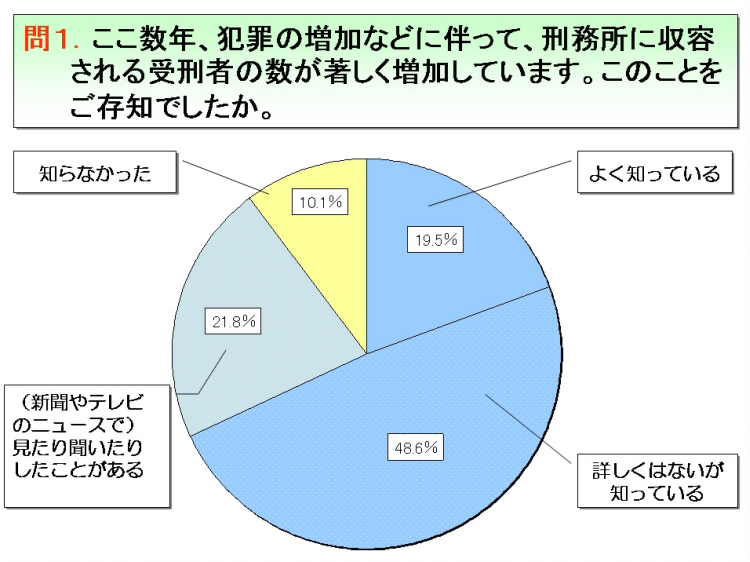

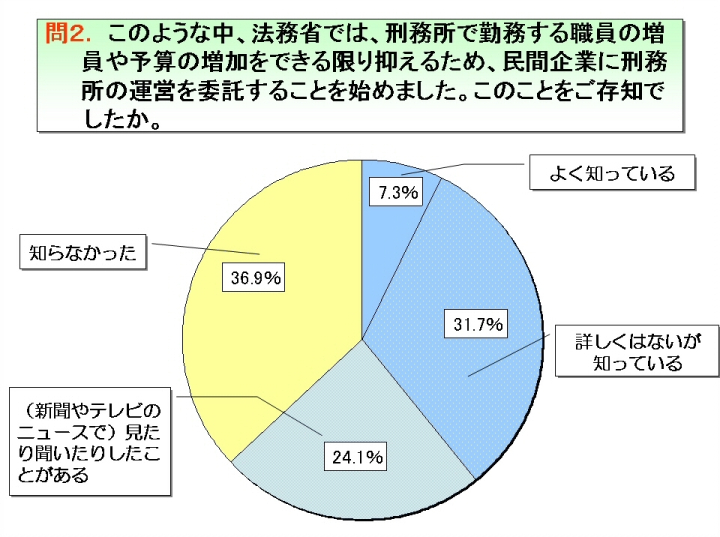

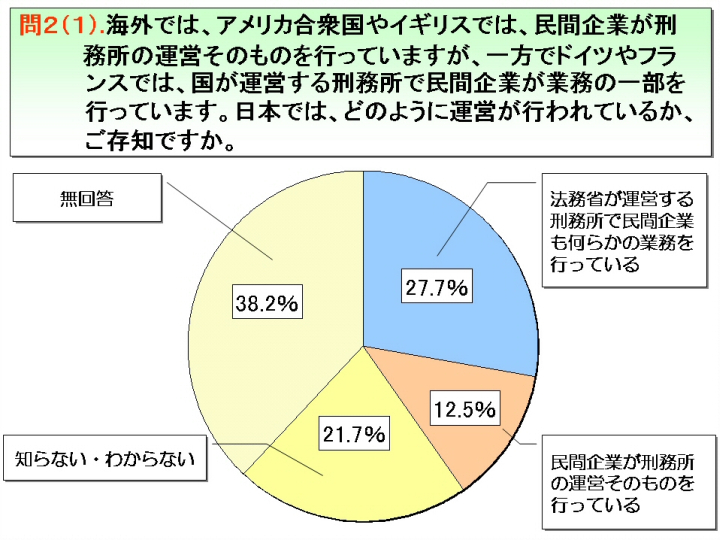

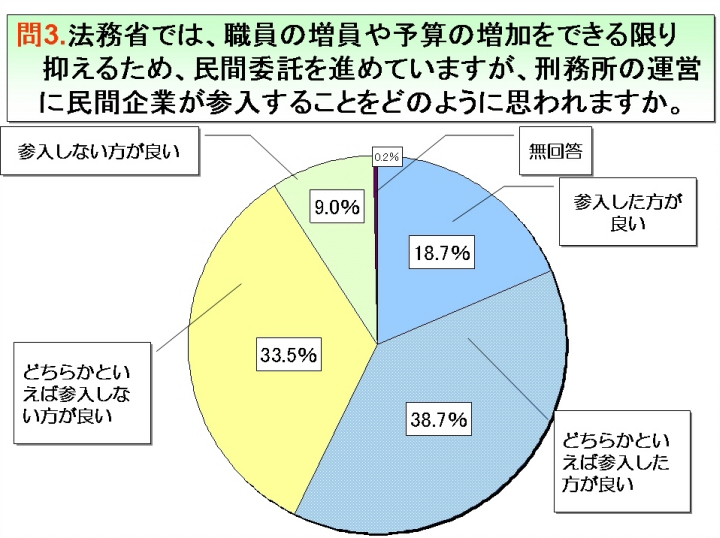

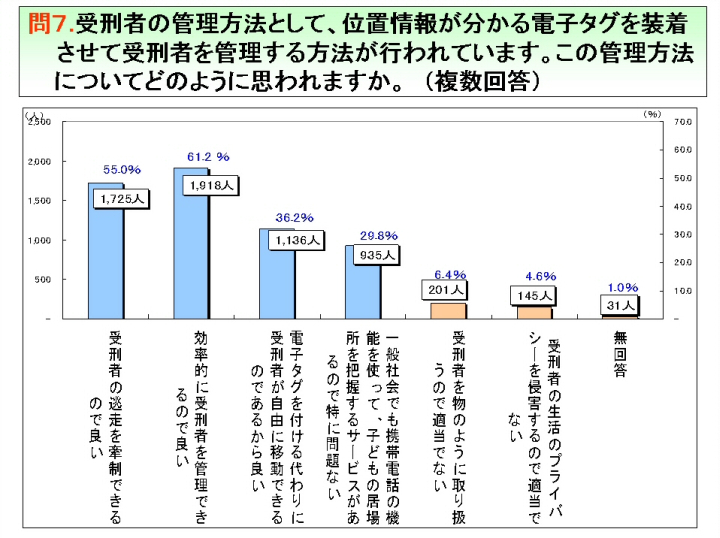

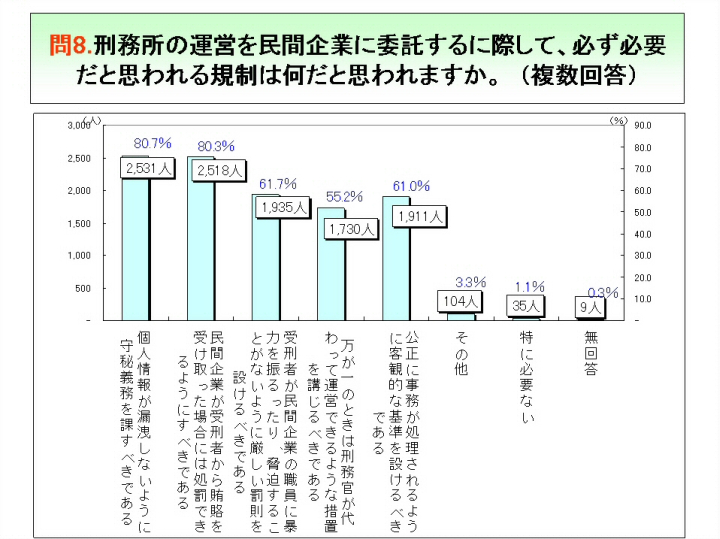

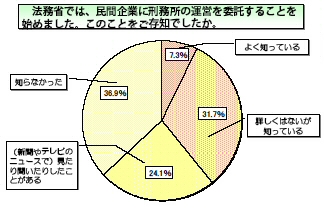

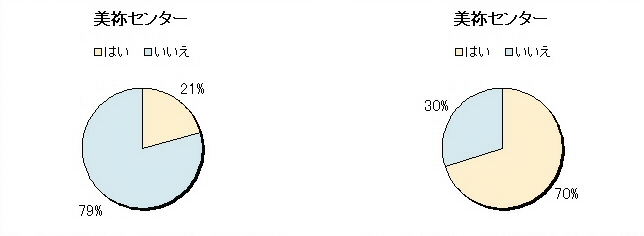

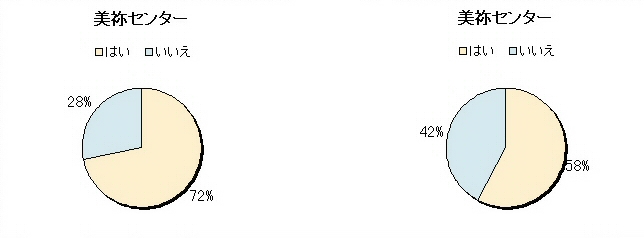

加えて,本研究会では,本年4月25日から30 日にかけて,調査会社に委託し,刑務所業務に民間事業者が参入することの是非,その理由等についてアンケート調査を実施している(別添資料3)。この調査は,同社の登録モニターの中から,国勢調査の結果による人口分布に応じた地域,年齢層で5,000名を選び出し,インターネットを利用して質問を行ったものである(有効回答者数3,135 名)。

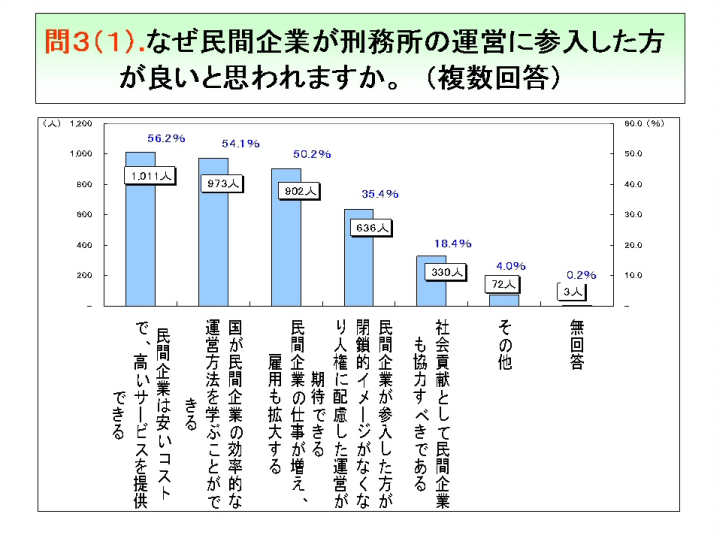

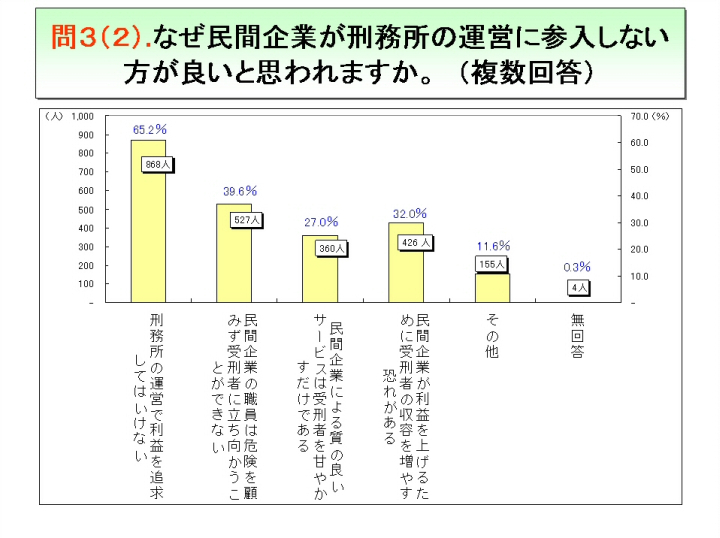

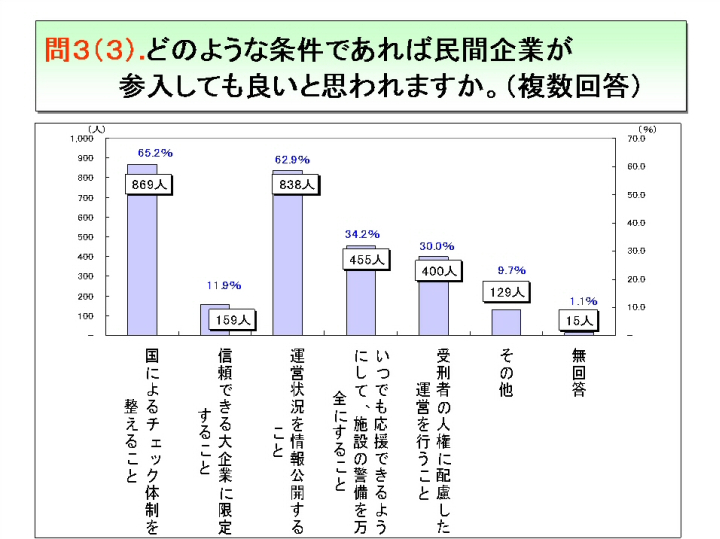

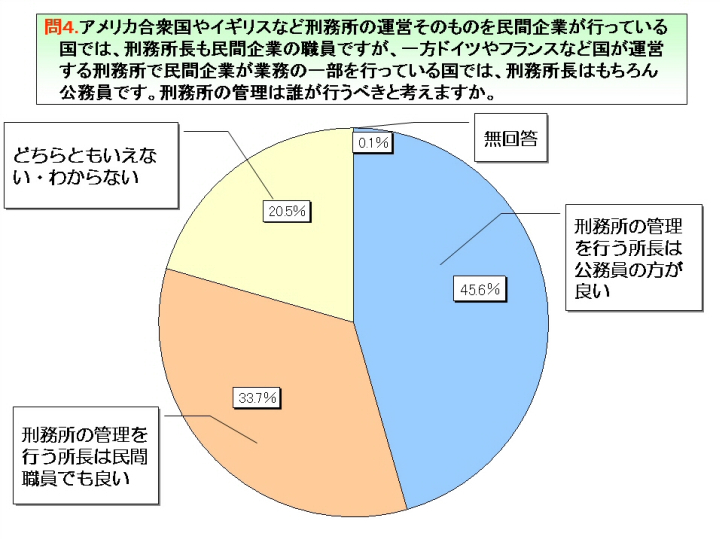

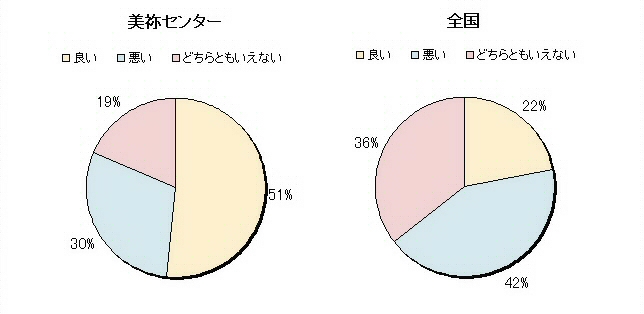

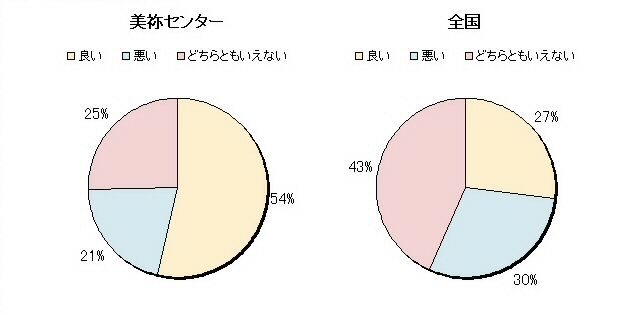

刑事施設における過剰収容対策の一つとして,業務の民間委託を始めていることは6割の者が認識し,刑事施設への民間参入については,6割が参入して良いと答え,安いコストで高いサービスが得られること,効率的な運営が学べること,民間の雇用が拡大することなどがその理由として挙げられている。反対に,消極的との回答者に対し,民間参入に必要な条件を再度質問したところ,国によるチェック体制,運営の情報公開が必要であるとの回答が条件として挙げられている。

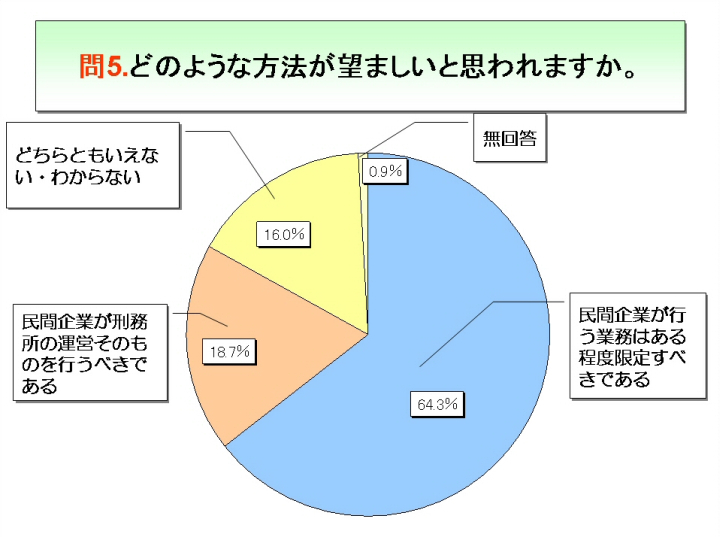

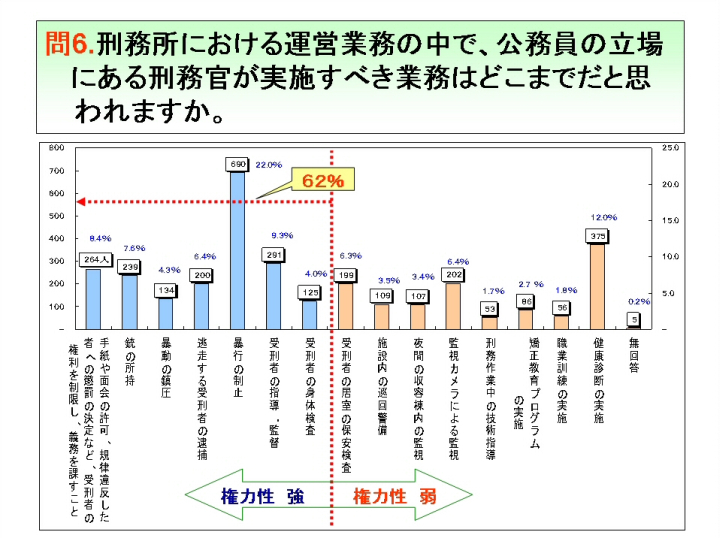

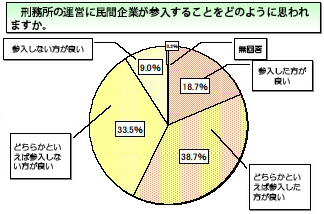

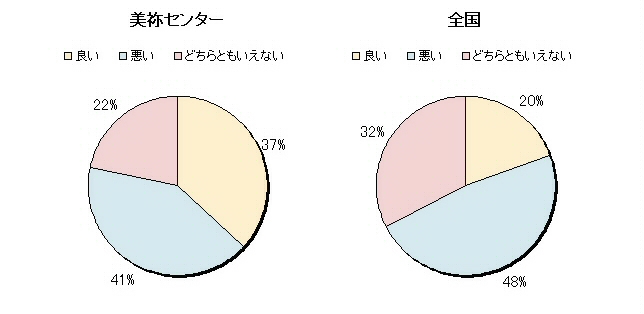

また,民間事業者に委託する業務は限定すべきであるかという質問に対しては,約65%が限定すべきであると回答し,委託できる業務の範囲については,受刑者の身体検査と居室等の保安検査で一線を画している,構造改革特別区域法第11条第1項の対象業務の範囲まで委託が可能であるとの回答が6割を超えている。

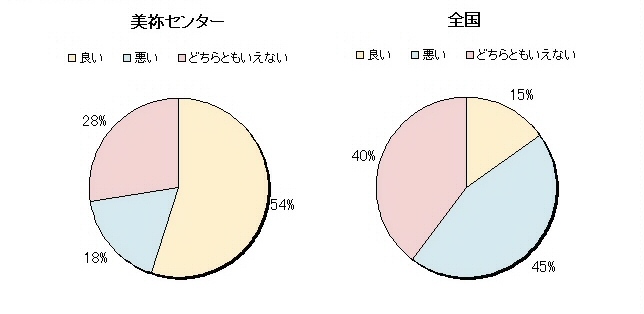

その他,民間事業者に委託するに際してどのような規制が必要であるかという質問に対しては,守秘義務,みなし公務員規定,事務処理の基準など,同条に規定されている,業務の円滑かつ適正な実施を確保するための仕組みが必要であるとの回答が大半であり,このような結果からは,現在の民間委託の方策が国民の意識から特に乖離しているとも認められない。

。

。

以上のとおり,犯罪傾向の進んでいない受刑者を収容する施設での検証を行ったものであるが,これらの結果に基づくと,全国展開により特段の弊害が発生するとは考えられない。

3 全国展開の可能性

既存の刑事施設においても,正門警備,構外巡回など庁舎管理権に基づく業務や保安事務の一部など約1,300ポストに相当する業務について民間委託が行われているが,前述のとおり公権力の行使にかかわる業務は対象となっていない。刑務官は,複数の業務を兼務していることが多いため,委託の対象を非権力的業務に限定した場合には,1名の刑務官が兼務する業務を官民2名の職員で分担することにもなりかねず,必ずしも民間委託による高い効率性が認められている訳ではない。

本研究会では,このような既存の刑事施設においても,収容監視,構内巡回,保安検査,矯正教育,職業訓練など公権力の行使に関わる業務を民間委託した場合を想定し,民間企業がこれらの業務を提供することの可能性や必要な条件について検討を行った。

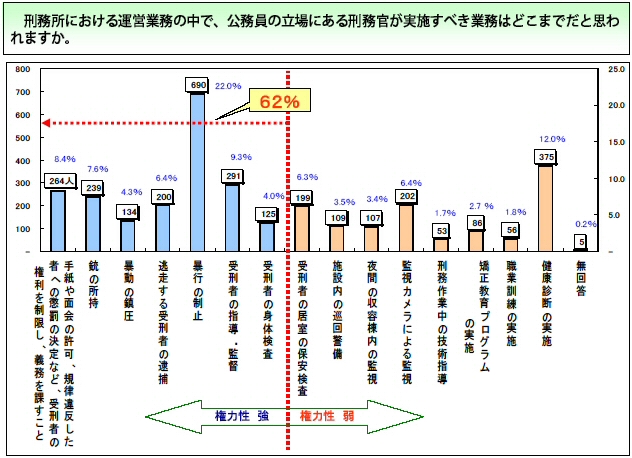

具体的には,本年5月から6月にかけて,矯正教育や職業訓練が比較的充実し,犯罪傾向の進んでいない男子受刑者を収容する既存の刑事施設(収容定員約2,000名)を対象に,PFI事業に参加している民間企業に委託して調査したものである。

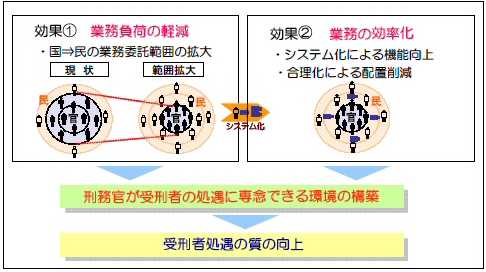

この調査によると,警備については,工場担当や夜勤の監督部長の業務など刑務官が担うべきものを除く約100 ポストのうち,現状1割の民間委託比率を8割まで拡大でき,更に機械警備に係る経費を約10倍に増加させて拡充したとしても,人件費の抑制と相まって,一定の経費の縮減という経済性が確保できるという結果であった。

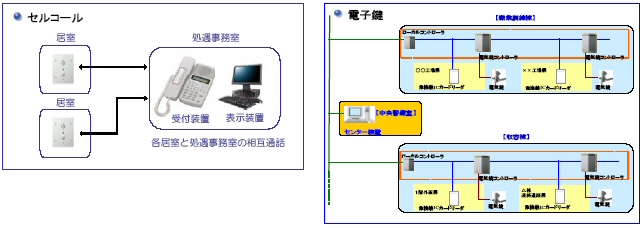

このうち機械警備の拡充については,収容棟,職業訓練棟間の通路,収容棟内の通路等に監視カメラを増設し,電子鍵,カード・リーダー,セルコールを新設することにより,監視業務を効率化し,扉の遠隔操作やスケジュール解錠,居室と保安事務室との相互通話も可能となることにより,刑務官の負担軽減に寄与し,全体として業務の質の向上を図ることができるというものである。

もっとも,受刑者と直接対峙するような公権力を伴う業務については,官民協働による運営を前提とした施設構造となっていない既存の刑事施設においては,民間事業者が対応できない場合も考えられ,委託の対象業務をただ拡大すれば良いのではなく,民間にできることを積極的に民間に開放することにより,かえって官民の能力が最大発揮できるベスト・プラクティスが実現できるはずである。

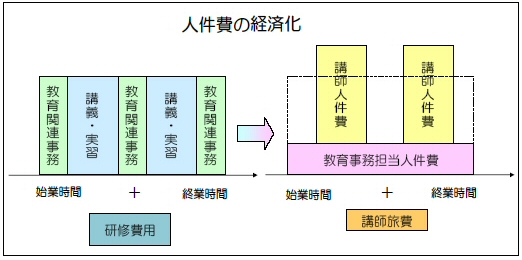

教育・職業訓練については,既存の刑事施設では,専門の知識・技能を有する法務教官(教育専門官)や法務技官(作業専門官)を中心に担われているが,これらの専門職員は,各種プログラムの企画・実施のみならず,教育・職業訓練に関連する事務も担っている。また,教育では執務能力の向上のため職員の研修が不可欠であるほか,職業訓練では訓練種目が職員の有する資格に限定される傾向がある。

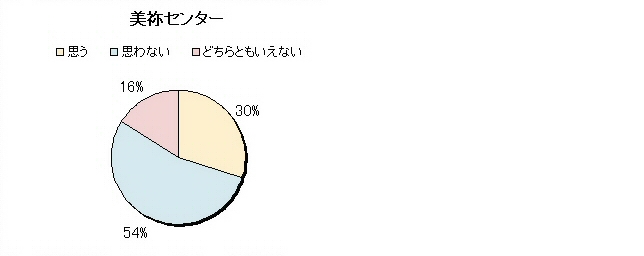

これに対し,民間企業が実施する場合には,経済性という観点では,次の図のとおり,外部の専門家による講義・実習と,事務職員による関連事務の実施に分けることにより,人件費の抑制を図ることが期待できるほか,効率性という観点では,外部の専門家を招聘することにより専門性の高いプログラムを実施することが期待できる。

また,民間の創意工夫を吸収することで,刑務官自身の処遇能力を向上させることにもつながると考える。

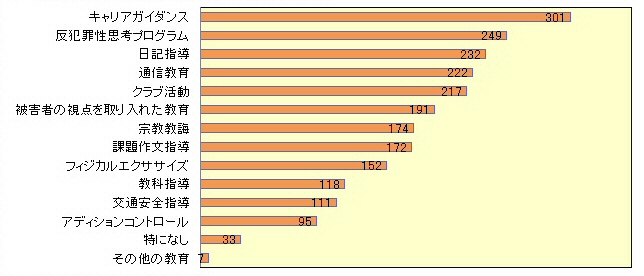

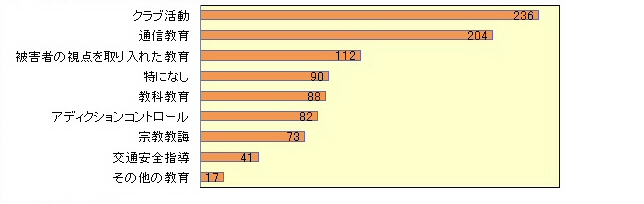

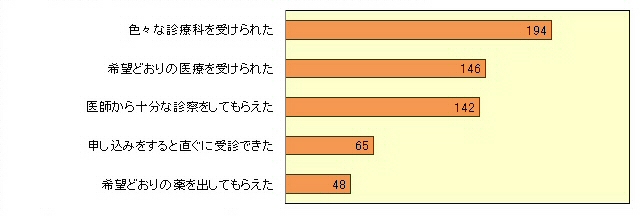

実際に,PFI刑務所においては,前述のとおり,多様なプログラムが提供されており,受刑者アンケートの結果でも,役に立つと思う教育指導として挙げられた上位2つは,民間事業者が提案し,企画したプログラムであった。

多様な矯正処遇を実施するためには,研究機関や非営利団体をはじめ多くの協力者が必要となるが,民間企業は,あたかも作家から優秀な作品を導き出す編集者のように,プログラムの企画・実施に携わる外部の協力者をコーディネートしながら,その内容を高め,多様で質の高いプログラムを提供することについては,国と比較して優位性があり,また,プログラムのソフトは時代の状況に応じて変化させなければならないが,これに適確に対応する柔軟性という点でも優位性があるのではないかと考える。

また,民間委託に際しては,一施設を対象とした事業ではなく,例えば法務省として社会的資源の確保が難しい施設を複数選択して委託するようにすれば,民間事業者としても経営効率が向上し,官民双方に利点があるはずである。

加えて,職業訓練に関しては,職業能力開発機関や企業のOB等を活用した体制を構築することで,労働需要に合致した職業訓練を実施するための人材確保とともに,コスト削減という観点からも有効であり,このような方策についても検討すべきである。

以上のとおり,民間委託により,刑務官の負担が軽減され,中核業務である処遇に専念できることと相まって,受刑者処遇の質を向上させることが期待できることから,構造改革特別区域に限定する必要はなく,全国に所在する刑事施設においても規制の特例措置を適用する有効性が認められるものと考える。

もっとも,規制の特例措置の適用を拡大するに際しても,刑務所業務の民間委託は,地域雇用の拡大という観点から有意義である一方で,リスクという観点から配慮が必要であり,都道府県警察等の関係機関及び自治会等の関係団体からの理解と協力が得られ,緊密な連携が確保されていること(構造改革特別区域法第11条第1項の法務大臣が定める要件(平成17 年法務省告示第483号)第1号)という「地域との共生」への配慮は,運用に当たって引き続き必要であろう。

なお,事業期間については,職員の雇用,サービスの質の維持,事業の継承,必要な設備投資の確保という趣旨で単年度とすることは適当でないが,内容・費用が市場の実態と乖離しないように見直しできる期間であること,地方公共団体における指定管理者制度導入施設の指定期間は3~5年間とするものが約85%であること(総務省自治行政局行政課「公の施設の指定管理者制度の導入状況に関する調査結果」(平成19年1月))などを踏まえつつ,刑務所業務の特殊性から十分な訓練期間が必要であることを考慮し,5~7年程度の事業期間とすることが適当である。

また,構造改革特別区域法第11条第1項では,同項各号に規定されたすべての業務について,犯罪傾向の進んでいる受刑者を収容する施設でないこと(構造改革特別区域法第11条第1項の法務大臣が定める要件第2号)を要件としているが,規制の特例措置の適用を拡大するに際しては,業務の性質に照らして対象となる施設を定めるなど,受刑者処遇の質の向上を図る観点からの見直しも必要と考える。

第3 診療所の管理委託

1.規制の特例措置の概要

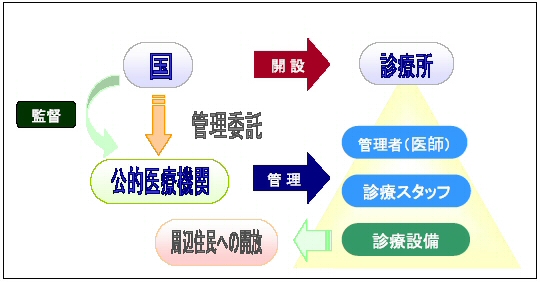

被収容者の健康を保持し,その疾病の治療を行うことは,拘禁を行う国の責務であることから,国は,各刑事施設に病院又は診療所を開設し,国家公務員である医師がこれを管理している。

特定刑事施設における病院等の管理の委託促進事業(構造改革特別区域法別表第1号の2)は,医療法(昭和23 年法律第205号)及び刑事収容施設法の特例として,刑事施設内の診療所の管理を公的医療機関に委託するとともに,地域住民に医療を提供するため,公的医療機関が診療設備等を利用することを可能としたものであり,これにより地域医療の充実が図られることも期待されている。

現在,次の3か所の刑事施設で,この規制の特例措置の適用を受け,診療所の管理委託が行われている。

| 刑事施設 | 管理委託先 |

|---|---|

| 美祢社会復帰促進センター | 美祢市 |

| 喜連川社会復帰促進センター | 栃木県厚生農業協同組合 |

| 島根あさひ社会復帰促進センター | 島根県 |

2 検証結果

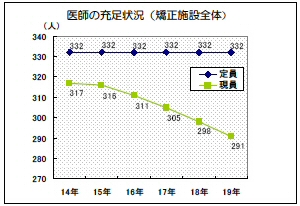

矯正医療に関しては医師の充足率の減少という問題があり,老朽化した旧型の医療機器が多い上,患者の症例が限られ,医療技術の向上が図れない分野であること,患者の特性として好訴性の者が多いことなど,医師にとって魅力ある職場でないことがその理由として考えられている。さらに,民間の

本研究会では,医療コンサルタントに委託し,規制の特例措置の適用を受け,診療所の管理委託を行っている美祢社会復帰促進センターと,地域特性,被収容者の特性及び医療に係る予算が近似し,従来型の国家公務員である医師による診療所の管理が行われている刑事施設とを比較し,従来型と管理委託型でどのような違いがあるかについて検証を行った。

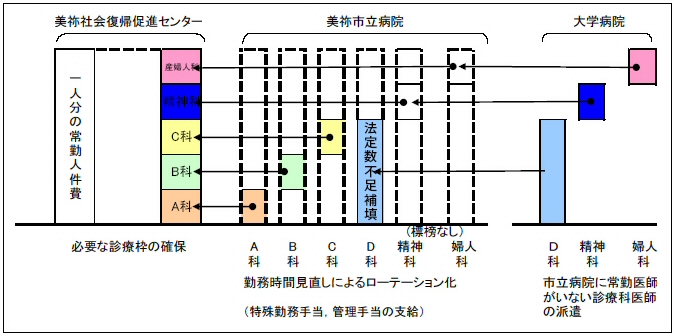

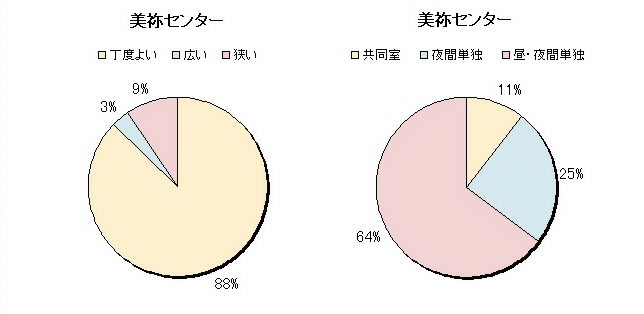

美祢社会復帰促進センターでは,常勤に換算して1名分のポストについてローテーションが組まれ,美祢市立病院から医師が派遣されており,診療科目は,内科,外科,整形外科,脳神経外科,婦人科及び精神科となっている。また,5名の看護師(夜間・休日は1名宿直)と,他に常勤の薬剤師1名が配置されている。診療時間は,平日週5日午前午後2時間ずつである。

単純に診療体制を比較すると,従来型では,単科診療で,週2日の研修日が設定されることが一般的であるのに対し,管理委託型では,委託条件次第であるが,医師をローテーションで派遣することにより平日5日1ポストの診療体制が確保できるほか,専門医による複数の診療科を組み合わせることで,外部の医療機関に近い診療が提供できる可能性があると言える。

さらに反射的な効果として,平日5日の診療が確保できることで,外医治療の件数が減り,刑務官の勤務負担が軽減できる効果も期待できる。

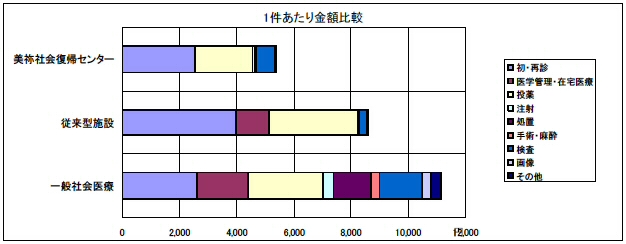

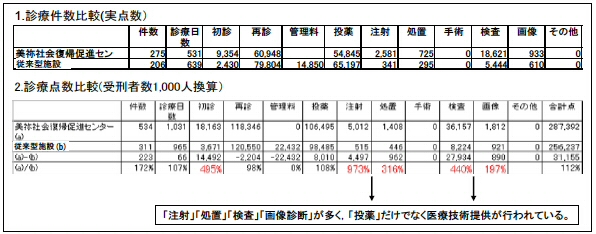

被収容者の医療に係る経費は,原則として国費負担とされ,健康保険の適用がないことから,診療報酬明細書の作成は行われていないが,本研究会では,医療行為を比較するため,両施設における本年2月分の診療について診療録から診療報酬点数を計算し,分析を行った。

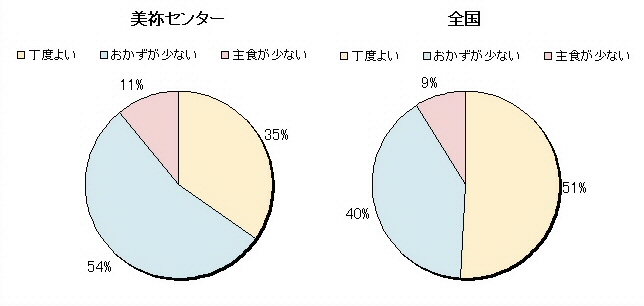

その結果,先ず,両施設における1件当たりの診療報酬点数と,厚生労働省「平成18年度社会医療行為別調査」に基づく全国平均の結果を比較すると,刑事施設の特徴としては,「投薬」中心の診療が行われていることが明かである。

次に,美祢社会復帰促進センター(a)と従来型の施設(b)について,被収容者数を1,000 名に換算して全体の診療報酬点数を比較した結果が次の表であるが,診療件数は,美祢が534件,従来型が311件であり,(a)/(b)とした数値が,この表の最下段に示されている。「投薬」が両施設ほぼ同様であるのに対し,美祢社会復帰促進センターは,「注射」が9倍,「処置」が3倍,「検査」が4倍,「画像診断」が2倍となっており,専門医の診療が行われることにより,「投薬」以外の技術提供が充実していることが分かる。

※ 初診が5倍となっているのは,美祢が昨年5月に収容開始となり,日々受刑者数が増加していることに帰因すると考えられる。

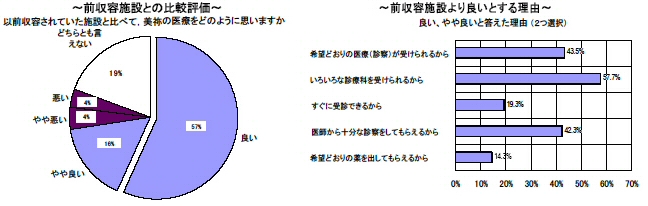

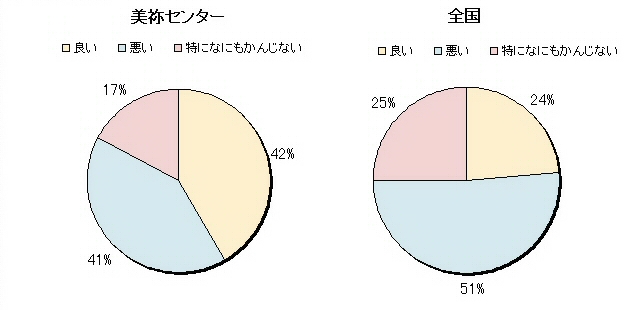

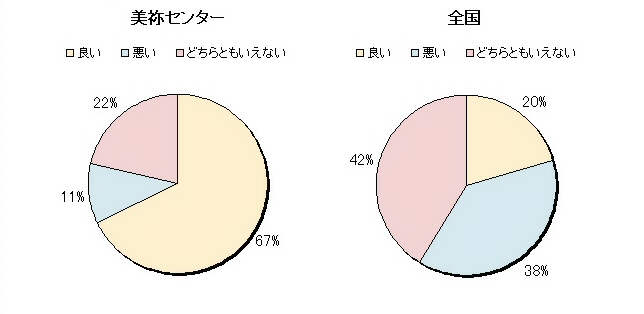

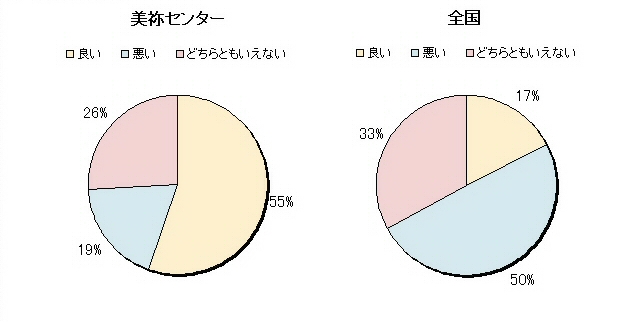

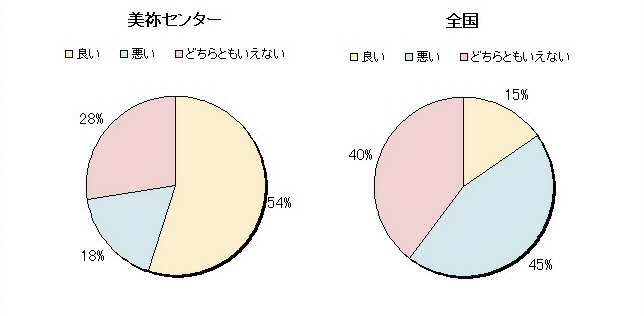

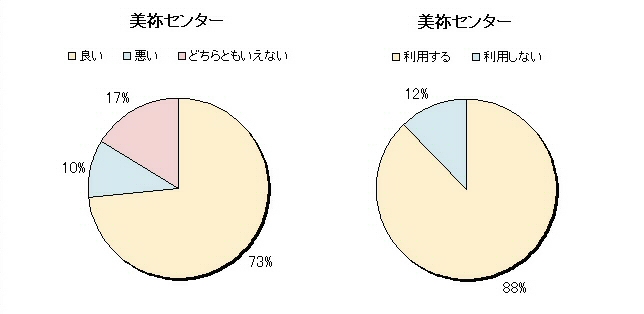

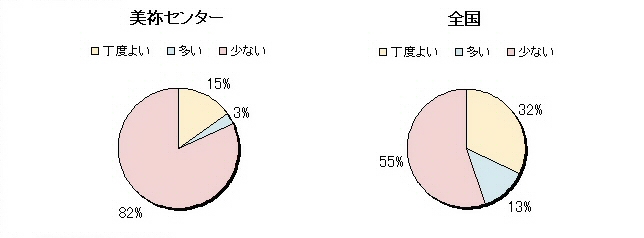

美祢社会復帰促進センターにおける前述の受刑者アンケート調査の結果によると,希望どおり診察が受けられたかという質問について,全国の調査結果では,肯定的な回答が24%であったのに対し,同センターでは,81%の受刑者が肯定的な回答をしている。

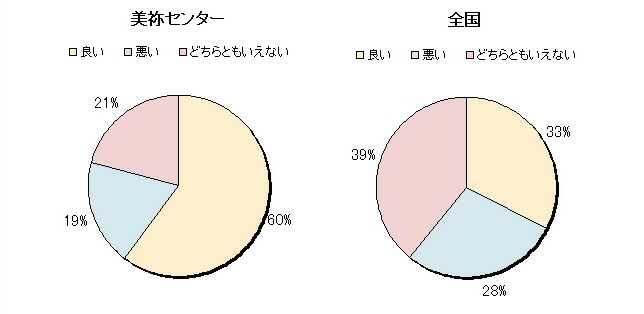

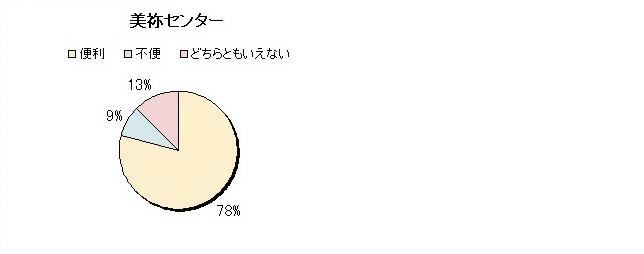

また,他の刑務所から同センターに移送された受刑者456 名に対し,移送元の施設と同センターの医療を比べてどのように感じたかを調査した結果は,次のとおりであるが,同センターの医療を評価する回答が73%であり,その理由としては,希望どおりの医療(診察)が受けられること,いろいろな診療科を受けられることが挙げられている。

このように,同センターの医療については明らかに高い満足度が得られており,評価する理由にかんがみると,診療所の管理委託の仕組み自体が評価されているものと考えられ,以上の検証結果に基づくと,全国展開により特段の弊害が発生するとは考えられない。

ところで,英国(イングランド及びウェールズ),フランス,ノルウェー及びオース

トラリア・ニューサウスウェールズ州では,刑務所医療を保健当局に移管するなどして,一般の保健医療と統合が行われている。この制度の適否については,各国の医療制度の違い,一般の医療水準も踏まえて十分な検討が必要であると考えられるものの,刑事施設の診療所を外部の医療機関に管理委託することにより,刑務所医療を一般社会の医療水準と同程度のものとするという目的には近付けられる可能性があり,この点からも評価できる仕組みであると言える。

3 全国展開の可能性

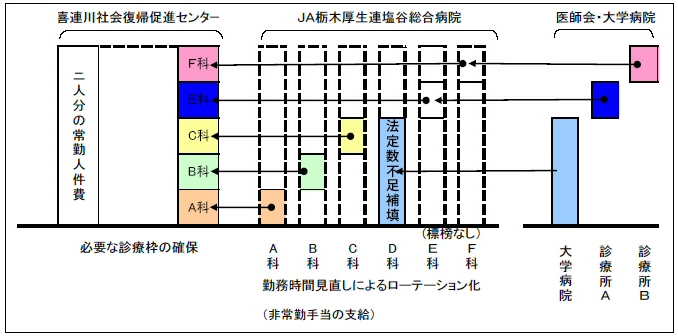

美祢社会復帰促進センターと喜連川社会復帰促進センターにおける医師派遣の仕組みを簡単に図解したものが次の図であるが,美祢社会復帰促進センターでは美祢市立病院から医師が派遣され,婦人科など同病院で標榜していない診療科に関しては,県内の大学病院から美祢市の非常勤として派遣されている。

これに対し,喜連川社会復帰促進センターでは,栃木県厚生農業協同組合の総合病院から医師が派遣され,それを補う形で地元の医師会から応援を受けており,いずれの施設も地域の医療事情に応じて,公的医療機関の負担を考慮しつつ,医師会や大学病院から協力を得ることで医療体制を構築している。

費用面に関しては,派遣方式に応じて,常勤医師1名又は2名分の人件費を特殊勤務手当,非常勤手当等に置き換えることで,同じ費用でより大きな成果が得られるという意味での効率性は高まっていると言える。

もっとも両センターは,誘致を受けた自治体に所在する施設であることから,全国的に管理委託の仕組みを構築することが可能であるかを検証するため,本研究会では,誘致自治体ではない過疎地として,北海道に所在し,医務課長1名が配置されている標準的な刑務所を対象に,既存の刑事施設への適用可能性の調査を行った。

同刑務所は,かつては道内の大学病院から医師の派遣を受けていたが,数年前に派遣が打ち切られ,その後長期間にわたり常勤医師が不在の状態が続いている。現在は,民間の医療機関から非常勤医師を招へいし,内科・外科は週1回,精神科は月2回,1回1時間程度の診療を行っている。

周辺には,100名を超える医師が所属し,第三次救命救急センターの機能を有する病院をはじめ,大規模な公的医療機関も複数所在しているが,ヒアリング調査の結果,いずれも道内の大学病院からの医局派遣が大半であり,これらの医療機関から刑務所に常勤医師を派遣することは,医局への医師の引き上げにもつながりかねず難しいとのことである。

一方で,地元医師会には250 名を超える会員が所属し,夜間救急センターへ交替での医師派遣も行っているが,北海道開拓の歴史的経緯から刑務所への地元の理解があり,刑務所の医療に対してもできる限り協力するという姿勢は見受けられる。公的医療機関としても,医師会の要請により,地域の医療機関の一員として協力するという環境が整えば,大学病院の医局に説明しやすく,非常勤の医師派遣という形で協力できる可能性もあるとのことである。

この調査結果からは,医師確保が極めて困難とされる北海道においても,医師会自体に管理を委託し,ローテーション化することによって,開業医を中心とした潜在的な人的資源を活用しつつ,公的医療機関の協力を得ることで,医療体制を構築できる可能性は高いものと思料される。

大都市圏に所在する刑事施設においても,研修日が設定されるのが一般的であり,医師の欠員も生じていることを前提とすると,診療体制の確保に向けて管理委託を活用できる余地があるものと考える。また,周辺の医療機関とネットワーク化を図ることで,外部の専門医の協力を得られる可能性も高まることから,これらの施設に整備されている高度な医療機器を有効活用することも可能となってくる。

他方,診療所の民間解放は順調には進んでいない。美祢社会復帰促進センターでは,周辺地域に婦人科診療を行う医療機関がなく,住民から要望が高いことから,当初,女子受刑者向けに整備された診療設備等を利用して,婦人科診療を市民に開放する計画であったが,全国的な産婦人科医不足の影響から,現在では計画の変更を余儀なくされている。

また,喜連川社会復帰促進センターでは,栃木県県北地域の医師不足が深刻であり,2,000名の受刑者向け医療体制の他に,市民開放診療所の医療体制を確保することが困難であったことから,構造改革特別区域計画の認定申請時には具体的な市民開放に係る計画を盛り込むことができず,現在に至るまでその目途は立っていない。

法務省所管の施設等機関である刑事施設内の診療所において,国が開設者として保険診療機関の指定を申請して,保険診療を実施することは現実的ではないことから,市民開放診療所については,公的医療機関に開設を委託しなければならないが,公的医療機関としては,被収容者向け診療所とは別に管理者を置かなければならないなど,新たな負担を強いられることが支障となっている。

もっとも,国有財産法(昭和23 年法律第73号)第3条第2項の行政財産である刑事施設の「建物の一部」,物品管理法(昭和31 年法律第113 号)第2条第1項の物品である「設備,器械及び器具」を利用させることについては,国有財産法による行政財産の使用許可(第18条第6項)や物品管理法による物品の貸付け(第29条第1項)による必要があるところ,構造改革特別区域法第11条の2第1項は,公的医療機関に対し,診療設備等を被収容者以外の者に利用させることができる旨確認的に規定されたものである。

全国的な医師不足の現状において,市民開放を前提とする管理委託については,市民開放の負担が,かえって管理を受託する医療機関を見付けること自体を困難にしかねないことから,診療所の管理委託と診療設備の目的外使用とを組み合わせることは必ずしも得策ではなく,全国展開に際して,診療設備の目的外使用については,地域医療を充実する観点から要望が高く,地元医師会の協力が得られるなど必要な条件が整う場合に,行政財産の使用許可や物品の貸付けにより対応することが適当と考える。

第4 全国展開として考えられる方策

本研究会では,先ず,刑務所業務の民間委託に係る規制の特例措置については,一つの可能性がある方策として,競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第52号。以下「公共サービス改革法」という。)を活用することの検討を行った。

公共サービス改革法は,公共サービスの実施について,民間事業者の創意工夫を反映することにより,より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを理念とする法律であるが,同法は,個々の事務事業について民間委託できる範囲を実体法的に定めるのではなく,公共サービスのガバナンスという観点から,国民・住民に対する公正性・透明性を確保しつつ,説明責任を果たしながら官民の境界線を確定する手続を法定したものであり,委託対象業務の範囲について柔軟な対応が可能な仕組みが採り入れられている。

また,同法は,公共サービスを委託するためのプロトタイプになるような考え方で作られた法律であって,契約によりつつ,欠格要件(第10 条),守秘義務(第25条第1項),みなし公務員規定(第25 条第2項),報告徴収,立入検査,必要な措置の指示等の監督規定(第26 条及び第27 条),契約の解除(第22 条)など,公共サービスという業務の性質を反映させた公法的規律が定められているほか,有識者らにより構成される「官民競争入札等監理委員会」による入札監理や実施状況の監視など,安定的な公共サービスの実施を確保する方策が整えられており,刑務所業務の民間委託に係る規制の特例措置を全国展開するため,公共サービス改革法を活用することも一つの方策と考えられる。

次に診療所の管理委託に係る規制の特例措置については,医師の充足率が低下している現状を踏まえると,医療体制の構築は喫緊の課題であることから,管理委託の運用を見直すことにより現行の医療法において対応できる方法を模索するなど,速やかに全国展開の措置が講じられる方策を検討すべきである。

また,常勤医師の採用に関しては,刑事施設のほか,少年院,少年鑑別所等の診療所についても課題となっており,これらの施設においても有効となる方策を検討すべきである。

ところで,管理委託を実施するに当たっては,刑事収容施設法の下で,社会一般の水準の医療を提供することと位置付けられた趣旨を踏まえ,更には,そもそも常勤医師を採用できない施設は,地域医療においても医師確保が難しいことを考慮すると,十分な予算措置を講じることが必要と考えるが,現実的な方策の一つとしては,矯正施設全体で医療に係る人的資源の配分を見直すことも必要ではなかろうか。すなわち,少年施設は,被収容者の数や年齢に照らすと,刑事施設に比べて医療需要が少ないにもかかわらず,医療に係る人的資源を過剰に投資しているという見方もあり,例えば,近隣の刑事施設と少年施設とを併せて委託するなど,規模の経済性により十分な委託費を生み出す工夫も必要である。前述のとおり,専門医による複数の診療科を組み合わせるに際しては,精神科や心療内科などが含められる可能性があり,少年施設にとっても被収容少年の特性に合わせた専門医の確保が容易になるものと考える。

刑事施設における業務の委託の在り方に関する研究会

藤本 哲也 中央大学法学部教授

土井 政和 九州大学大学院法学研究院教授

杉田 定大 経済産業省大臣官房審議官(前中国経済産業局長)

美原 融 (株)三井物産戦略研究所プロジェクトエンジニアリング室長

西村 亘 山口県副知事

藤田 一成 元(株)中国放送報道制作局長

磯部 哲 獨協大学法学部准教授

本庄 武 一橋大学大学院法学研究科准教授

<アドバイザー>

深田 修 厚生労働省医政局総務課長

福島 靖正 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健福祉課長

古澤 靖久 PwCアドバイザリー(株)マネージングディレクター

(別紙) 平成19年度PFI刑務所におけるモニタリングの実施状況

| 第1 四半期 |

第2 四半期 |

第3 四半期 |

第4 四半期 |

事実の概要 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 共通 | 1 | 5 | 7 | 51 | 器具の保管懈怠,職員配置不備,電気錠施錠忘れ,改善事項放置 | |

| 維持管理業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| 運営業務 | 総務 | 0 | 1 | 21 | 4 | 領置品管理不備,郵便物誤発送,交通事故,データ入力ミス,帳簿記載過誤 |

| 収容関連サービス | 1 | 0 | 3 | 16 | 食事の温度不適正,食事の種類過誤,配膳遅滞, | |

| 警備 | 4 | 2 | 3 | 5 | 持込制限物品の持込,領置物品破損,領置検査不備 | |

| 作業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 作業量不足 | |

| 教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| 医療 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| 分類事務支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| 合計 | 7 | 8 | 34 | 76 | ||

| 第1 四半期 |

第2 四半期 |

第3 四半期 |

第4 四半期 |

事実の概要 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 共通 | - | - | 0 | 0 | ||

| 維持管理業務 | - | - | 0 | 0 | ||

| 運営業務 | 総務 | - | - | 0 | 20 | 領置物品紛失 |

| 収容関連サービス | - | - | 0 | 0 | ||

| 警備 | - | - | 0 | 0 | ||

| 作業 | - | - | 0 | 40 | 作業不実施時間発生,製品検査懈怠,作業機械等管理不備,各種書類等不備 | |

| 教育 | - | - | 0 | 0 | ||

| 医療 | - | - | 0 | 0 | ||

| 分類事務支援 | - | - | 0 | 0 | ||

| 合計 | - | - | 0 | 60 | ||

※第3四半期から運営開始

| 第1 四半期 |

第2 四半期 |

第3 四半期 |

第4 四半期 |

事実の概要 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 共通 | - | - | 0 | 20 | 改善事項放置 | |

| 維持管理業務 | - | - | 0 | 0 | ||

| 運営業務 | 総務 | - | - | 0 | 0 | |

| 収容関連サービス | - | - | 0 | 0 | ||

| 警備 | - | - | 0 | 10 | 領置検査不備 | |

| 作業 | - | - | 0 | 0 | ||

| 教育 | - | - | 0 | 0 | ||

| 医療 | - | - | 0 | 0 | ||

| 分類事務支援 | - | - | 0 | 0 | ||

| 合計 | - | - | 0 | 30 | ||

※第3四半期から運営開始

◎ 生活関連質問

1 食事の量

2 食事の質

3 主食とおかずのバランス

4 献立の種類

5 パン食の回数

6 夕食の時間帯

7 居室衣の素材

8 居室衣の色

9 居室衣のデザイン

10 パジャマの素材

11 パジャマの色

12 パジャマのデザイン

13 作業衣の素材

14 作業衣の色

15 作業衣のデザイン

16 居室の広さ 17 希望する居室

18 多目的ホールの利用 19 多目的ホールを利用するか

20 運動の回数

21 運動の時間

22 入浴の回数

23 入浴の時間

◎ 教育関係質問

1 教育指導のうち、役に立つと思うもの

2 受けてみたい教育活動

3 図書の種類

4 図書管理システム

◎ 職業訓練関係質問

1 職業訓練を受けたことが社会復帰に役立つか

2 職業訓練の種目は十分であると思うか

3 職業訓練のうち、役立つと思うもの

4 自分の受けた職業訓練のほかに受けてみたいもの

◎ 刑務作業関係質問

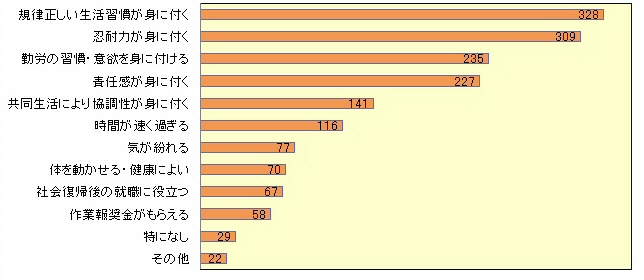

1 刑務作業をして良かったこと

2 刑務作業な関する不満

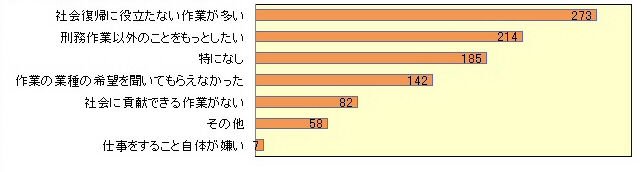

3 刑務作業の就業時間

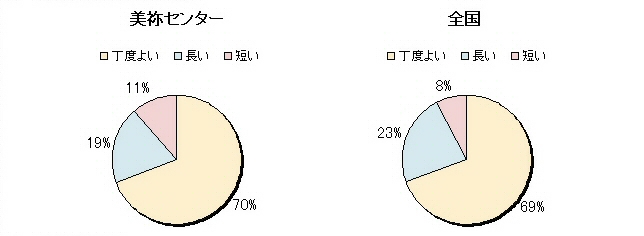

4 作業報奨金

◎ 医療関係質問

1 診察を受けたことがある 2 希望どおり医療を受けられた

3 申し込みをすると直ぐに受診できた 4 医師から十分な診察をしてもらった

5 希望どおりの薬をだしてもらえた 6 他の施設と比べ美祢の医療は

7 「良い」と答えた方はなぜそのように思いましたか

※ 施設内の歯科治療診察について

1 診察を受けたことがある 2 希望どおり医療を受けられた

3 申し込みをすると直ぐに受診できた 4 医師から十分な診察をしてもらった

5 希望どおりの薬をだしてもらえた 6 自弁薬について購入したことがある

7 自弁薬の制度 ◎民間職員との接触

刑事施設の民間参入に関するアンケート調査結果

調査の概要

(調査機関:株式会社日経リサーチ)

(1) 調査目的

刑務所の業務に民間企業が参入することの是非についての国民の意識を調査する。

(2) 調査期間

2008年4月25日(金)~2008年4月30日(水)

(3) 調査手法:インターネット調査

(4) 調査対象:20歳以上の男女5,000人

(5) 回答数:3,150名(回収率62.7%)

(6) 調査内容

民間企業に刑務所の運営を委託していることの社会的認知度,民間参入の是非とその理由,民間参入のあり方について,必要な規制など

(7) 回答者の属性

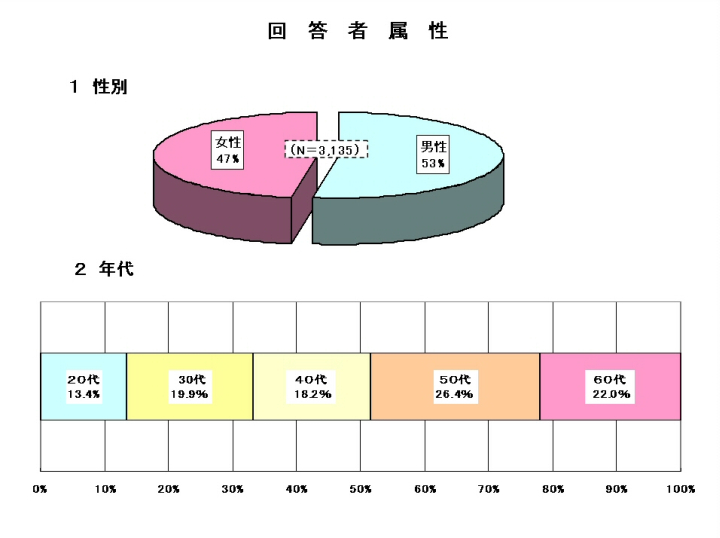

調査回答者の構成は,男性が52.6%,女性47.4%であった。年代別では,20代13.4%,30代19.9%,40代18.2%,50代26.4%,60代22%となっている。

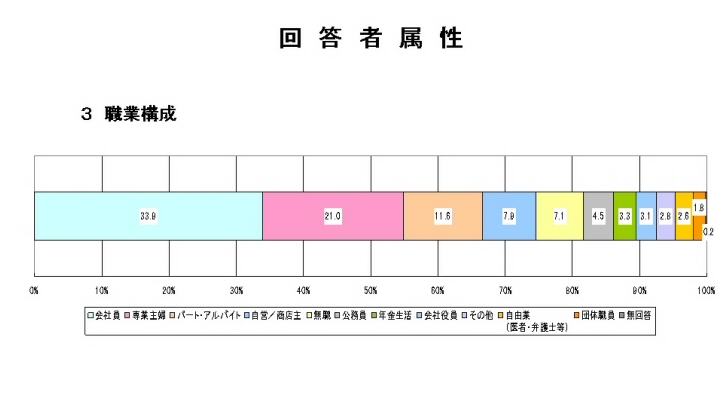

職業構成は,会社員が33.9%,主婦が21%,パート・アルバイトが11.6%,自営/商店主が7.9%等となっている。

調査の概要

(調査機関:株式会社日経リサーチ)

(1) 調査目的

刑務所の業務に民間企業が参入することの是非についての国民の意識を調査する。

(2) 調査期間

2008年4月25日(金)~2008年4月30日(水)

(3) 調査手法:インターネット調査

(4) 調査対象:20歳以上の男女5,000人

(5) 回答数:3,150名(回収率62.7%)

(6) 調査内容

民間企業に刑務所の運営を委託していることの社会的認知度,民間参入の是非とその理由,民間参入のあり方について,必要な規制など

(7) 回答者の属性

調査回答者の構成は,男性が52.6%,女性47.4%であった。年代別では,20代13.4%,30代19.9%,40代18.2%,50代26.4%,60代22%となっている。

職業構成は,会社員が33.9%,主婦が21%,パート・アルバイトが11.6%,自営/商店主が7.9%等となっている。