CONTENTS

相続登記の申請義務化がスタートします!

いよいよ今年の4月1日から、これまで任意であった相続登記の申請が義務化されます。相続登記の申請義務化は、所有者不明土地対策の中核をなすとても重要な法改正ですので、その内容について説明します。

なぜ相続登記の申請が義務になるの?

相続登記の申請義務化は、令和3年に成立した所有者不明土地関連法の目玉の一つとして導入されました。

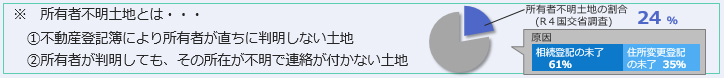

導入された背景として、日本全国の2割以上の土地が、公開されている不動産登記簿を見ても、所有者やその連絡先がわからない所有者不明土地といわれています。所有者不明土地の主な原因は、相続の際に、不動産の名義変更(相続登記)が行われないために、不動産登記簿が古いままになっていることにあります。

また、相続登記がされないのは、①相続登記の申請が義務でなく、申請しなくても不利益を被らない、②相続した土地の価値が乏しい場合などに費用や手間をかけてまで登記の申請をするインセンティブが働きにくいことなどが原因だといわれています。

そこで、所有者不明土地の発生を予防するために、相続登記の申請が義務化されることになったのです。

相続登記の申請義務化の内容

新制度では、不動産を相続により取得したことを知った日から3年以内に、法務局で相続登記の申請をすることが義務付けられます。

制度開始前の相続でも、未登記であれば、義務の対象になります。この場合は制度開始から3年間の猶予期間がありますので、令和9年3月31日までに相続登記を行う必要があります。

そして、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となります。

これにより、相続未登記やそれによる所有者不明土地の発生が大幅に解消されることが期待されています。

相続登記に係る登録免許税の免税措置

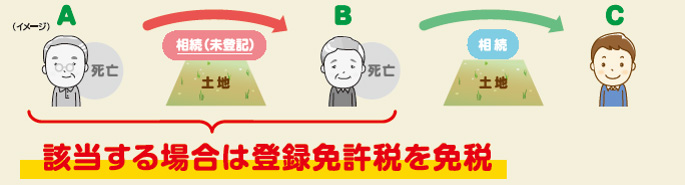

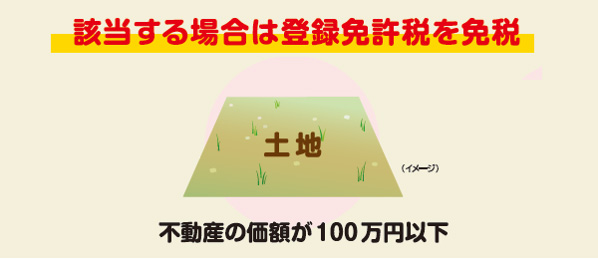

相続登記を促進するため、①相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記、②不動産の価額が100万円以下の土地に係る相続登記については、登録免許税を課さないこととされています(令和7年3月31日までの特別措置)。

①相続により土地を取得した方が相続登記をしないで

死亡した場合の相続登記

②不動産の価額が100万円以下の

土地に係る相続登記

相続登記の申請義務を簡易に履行するための「相続人申告登記」

不動産を相続したけれども、期限までに登記手続ができない場合に備えて、同じく今年の4月から、相続人が簡単に手続できる相続人申告登記制度が始まります。相続人申告登記をした方は、過料が科されることはありませんが、相続人申告登記は、不動産についての権利関係を公示するものではなく効果が限定的であることに留意が必要です。

登記申請手続のご案内(登記手続ハンドブック)

相続登記の申請義務化に向けて、相続登記の申請のために必要な準備や申請書の記載方法等を利用者目線で分かりやすくまとめた3種類の「登記申請手続のご案内」(登記手続ハンドブック)を法務局ホームページで公開しています。

相続登記の申請を検討されている方や、相続登記の申請手続がどのようなものか興味がある方は、こちらのご案内をぜひご覧ください。

(登記手続ハンドブック)(法務局ホームページ)