CONTENTS

記者が行く!~ケニア訪日研修で日本の保護司制度を学ぶ~

本年4月15日から25日までの約2週間、ケニアの方々が来日して研修を受けました。この研修について、国連アジア極東犯罪防止研修所(アジ研)の担当者に話を聞きました。

記者この研修は、一体どういうものなのですか?

担当者この研修は、ケニアで更生保護ボランティアと協力した社会内処遇の仕組みを作ることを目指し、JICAが実施するプロジェクトの一環として行われたものです。ケニア内務省保護観察局の職員10名が来日し、日本の保護司制度について学びました。私たちアジ研は、技術支援機関としてこの研修の企画・運営を担当しました。

ちなみにアジ研とは、法務省と国連が協力して運営している、主に途上国や新興国の刑事司法実務家に対する国際研修を行う機関です。

(ケニアでのプロジェクトの詳細は下記リンクから:

https://www.moj.go.jp/KANBOU/KOHOSHI/no87/3.html)

開講式

アジ研での様子

どんな内容の研修なのでしょうか?

担当者今回の研修の大きなテーマは、日本の更生保護の中で重要な役割を担う「保護司」について学ぶことでした。保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支えるボランティアであり、保護観察官と連携して社会内処遇に当たっています。

ケニアでもこうした仕組みを導入する取組が行われており、今回の訪日研修では、日本の保護司制度の知識を深め、その運用を視察することで、ケニアでの制度設計に活かすことが目的でした。保護司制度を理解するには、その背景にある日本の犯罪者処遇制度全体を知ることが不可欠です。そのため、制度に関する講義を充実させるとともに、保護観察所や更生保護施設、少年院、刑務所など多様な関連施設を訪問し、現場での実践や職員及び関係者の生の声に触れる機会を多く設けました。

保護局講義

グループワーク

遠くケニアから来日して研修を受けなくても、オンラインで学ぶこともできるのではないかとも思いますが…。

担当者たしかに今の時代、制度の仕組みや概要はインターネットで簡単に手に入ります。しかし、現地に足を運び、その制度を支える人々の思いや価値観に直接触れることでしか得られない、大切な学びがあります。制度の根幹にあるのは人の心。心が通っていなければ、どんなに完璧に作られた制度もうまく機能しません。

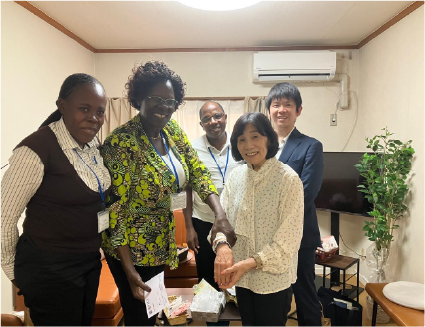

例えばこの研修では、保護司のご自宅を訪問する「ホームビジット」という時間を設けました。日本らしくお茶とお菓子で迎えてくださった保護司の方々が熱心に語ってくれたのは、更生保護に込めるご自身の想いでした。言葉は通じなくても、その話し方や語り口から自然と伝わってくる、分け隔てなく人を思いやる温かさ、相手を信じ敬意を持って寄り添う姿勢、地域のために尽くす誇り—そうした心のありようは、その制度に関わる人たちと直接向き合ってこそ体感できるものです。このように、実際に肌で感じた小さな気付きの積み重ねが、帰国後の制度作りに生きる大きなヒントになるのです。

ホームビジットの様子

研修参加者の反応はいかがでしたか?

担当者多くの研修参加者が、日本の「更生保護の心」を感じることができたと話してくれました。研修中、どの講義や見学先でも、必ずと言っていいほど出てきたのは、「信頼」という言葉です。参加者たちは、日本の犯罪者処遇の根幹に、人と人、関係する機関同士、行政と地域社会といったあらゆる関係の中に相互の信頼があり、それが制度全体を支え、動かしていることを約2週間の研修を通じてつかんでくれたようでした。

幸運にも、研修期間中の4月17日は「国際更生保護ボランティアの日」に当たり、東京保護観察所と東京都保護司会連合会の御協力の下、研修参加者も記念式典と啓発パレードに参加することができました。国や自治体、保護司をはじめとする地域の民間ボランティアが一体となって、まさに社会全体で更生保護を支えている様子を目の当たりにしたことで、参加者たちは「更生保護は一つの機関だけで成し遂げられるものではない。地域との信頼関係や関係機関との連携があってこそ」と、大いに刺激を受けたようでした。

パレードの様子

保護局長表敬

また、研修の中盤以降には、「保護司さんの姿が自分の祖母に重なった」「地域を想う気持ちはケニアも同じ」といった声も参加者から自然と出るようになりました。当初は「日本は特別」との意識を少なからず持っていたようですが、日本の取組を学ぶ中で、自分たちの地域にも本来備わっている強さや豊かさに気付き、それを自国の制度作りに活かそうとする気持ちが芽生えたことも、研修の大きな成果だったように思います。この制度はケニアでもきっと実現できる、と彼らが前向きに感じてくれたなら、それ以上に嬉しいことはありません。

更生保護サポートセンター見学

今後、プロジェクトはどう進んでいくのでしょうか?

担当者約2年後をめどに、ケニアの4つのパイロット地域で、更生保護ボランティアと連携した社会内処遇制度の運用が定着することを目指しています。これから各地域で数百人のボランティアが選ばれ、育成のための研修も始まります。まだ動き出したばかりですが、地域社会の中に、更生保護の意義を理解し、立ち直ろうとする人達の存在を温かく受け入れ、その再出発を支えるボランティアがいてくれることがどれほど価値のあることかを、ケニアの方々が実感できる日が来ると信じています。

アジ研は、このプロジェクトの先にあるケニアの更生保護の未来を見据えながら、日本の保護司制度で培ってきた知見を活かし、誠心誠意協力していきます。彼ら自身の更生保護ボランティア制度がどんなかたちに育っていくのか、今からとても楽しみです。

法務省サンクン広場での記念撮影