住所等変更登記の義務化について

令和7年10月30日

〇 住所等変更登記の義務とは

不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名若しくは名称又は住所(以下「住所等」といいます。)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます(不動産登記法第76条の5)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります(同法第164条第2項)。

この住所等変更登記の義務化の施行日は令和8年4月1日ですが、施行日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第7項)

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります(同法第164条第2項)。

この住所等変更登記の義務化の施行日は令和8年4月1日ですが、施行日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第7項)

〇 変更登記の方法

かんたんな申出を、1回しておけば、法務局で住所等の変更を確認して登記をします。

手続の詳細は「スマート変更登記のご利用方法」のページを御覧ください。

手続の詳細は「スマート変更登記のご利用方法」のページを御覧ください。

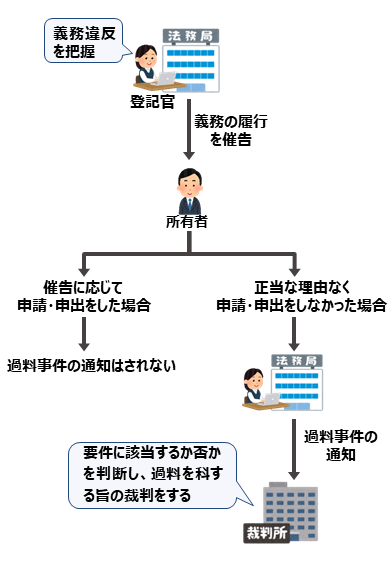

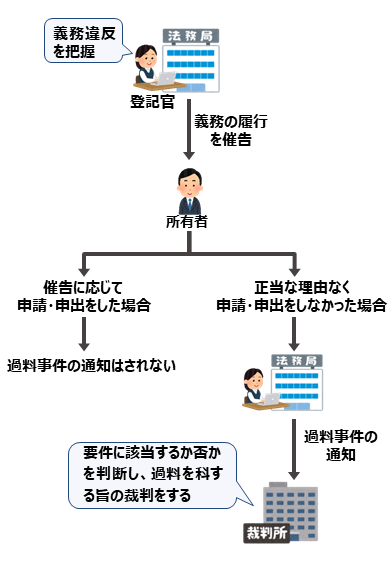

〇 義務違反と過料について

正当な理由がないのに住所等変更登記の義務を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります(不動産登記法第164条第2項)。

ただし、登記官が義務違反の事実を把握しても、直ちに裁判所への通知(過料通知)を行うこととはしていません。登記官が過料通知を行うのは、義務に違反した者に対し、相当の期間を定めて義務の履行を催告したにもかかわらず、正当な理由なく、その期間内に申請・申出がされないときに限られます。

以上については、「住所等変更登記の義務化の施行に向けたマスタープラン」(概要[PDF:188KB]・本文[PDF:126KB])(令和7年3月28日)を踏まえ、不動産登記規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第53号)[PDF:52KB]、令和7年10月30日付け法務省民二第915号民事局長通達[PDF:139KB]において具体的規律が定められています。

ただし、登記官が義務違反の事実を把握しても、直ちに裁判所への通知(過料通知)を行うこととはしていません。登記官が過料通知を行うのは、義務に違反した者に対し、相当の期間を定めて義務の履行を催告したにもかかわらず、正当な理由なく、その期間内に申請・申出がされないときに限られます。

以上については、「住所等変更登記の義務化の施行に向けたマスタープラン」(概要[PDF:188KB]・本文[PDF:126KB])(令和7年3月28日)を踏まえ、不動産登記規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第53号)[PDF:52KB]、令和7年10月30日付け法務省民二第915号民事局長通達[PDF:139KB]において具体的規律が定められています。

・ 登記官が申請の催告を行う端緒

登記官が行う催告の前提となる、住所等変更登記の義務に違反した者の把握は、登記官が登記申請の審査の過程等で把握した情報により行うこととしており、例えば、次のような場合が該当します。

(1) 所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請をした場合において、申請情報の内容である所有権の登記名義人の住所等が登記記録と合致していなかったとき

(2) 住基ネットに対する照会により住所等に変更があったと認められた所有権の登記名義人が、職権による住所等変更登記をすることについての意思確認のための通知を受領したが、当該登記を拒否し、又は期限までに回答をしなかったとき

(1) 所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請をした場合において、申請情報の内容である所有権の登記名義人の住所等が登記記録と合致していなかったとき

(2) 住基ネットに対する照会により住所等に変更があったと認められた所有権の登記名義人が、職権による住所等変更登記をすることについての意思確認のための通知を受領したが、当該登記を拒否し、又は期限までに回答をしなかったとき

・ 正当な理由

前述のとおり、登記官が裁判所に過料通知を行うのは、義務に違反した者に対し、相当の期間を定めて義務の履行を催告したにもかかわらず、正当な理由なく、その期間内に申請・申出がされないときに限ることとしています。

義務の履行期間内において、以下のような事情が認められる場合には、それをもって一般に「正当な理由」があると認めることとしています。

もっとも、これらに該当しない場合においても、個別の事案における具体的な事項に応じて「正当な理由」を判断することとしています。

(1) 検索用情報の申出又は会社法人等番号の登記がされているが、登記官の職権による住所等変更登記の手続がされていない場合

(2) 行政区画の変更等により所有権の登記名義人の住所に変更があった場合

(3) 住所等変更登記の義務を負う者自身に重病等の事情がある場合

(4) 住所等変更登記の義務を負う者がDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合

(5) 住所等変更登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合

義務の履行期間内において、以下のような事情が認められる場合には、それをもって一般に「正当な理由」があると認めることとしています。

もっとも、これらに該当しない場合においても、個別の事案における具体的な事項に応じて「正当な理由」を判断することとしています。

(1) 検索用情報の申出又は会社法人等番号の登記がされているが、登記官の職権による住所等変更登記の手続がされていない場合

(2) 行政区画の変更等により所有権の登記名義人の住所に変更があった場合

(3) 住所等変更登記の義務を負う者自身に重病等の事情がある場合

(4) 住所等変更登記の義務を負う者がDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合

(5) 住所等変更登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合

〇 住所等変更登記が義務化された背景

相続登記や住所等変更登記がされないこと等により、以下のいずれかの状態となっている土地を「所有者不明土地」といいます。

(1) 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地

(2) 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地

これらの土地については、所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害原因となったり、土地が管理されず、放置され、隣接する土地への悪影響が発生したりするなど、様々な問題が生じています。

全国のうち所有者不明土地が占める割合は九州の大きさに匹敵するともいわれており、今後、高齢化の進展による死亡者数の増加等により、ますます深刻化する恐れがあり、その解決は喫緊の課題となっています。

そこで、所有者不明土地の主な発生原因である相続登記の未了及び住所等変更登記の未了に対応するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だったこれらの登記が義務化されることになりました。

(1) 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地

(2) 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地

これらの土地については、所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害原因となったり、土地が管理されず、放置され、隣接する土地への悪影響が発生したりするなど、様々な問題が生じています。

全国のうち所有者不明土地が占める割合は九州の大きさに匹敵するともいわれており、今後、高齢化の進展による死亡者数の増加等により、ますます深刻化する恐れがあり、その解決は喫緊の課題となっています。

そこで、所有者不明土地の主な発生原因である相続登記の未了及び住所等変更登記の未了に対応するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だったこれらの登記が義務化されることになりました。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。

※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。