東京西法務少年支援センター(もくせいの杜心理相談室)

矯正局メニュー

東京西法務少年支援センター

当センターは、平成31年4月に八王子市(旧八王子少年鑑別所)から昭島市に移転しました。移転後も、東京都内の市町村部(23区及び島しょ部以外)を担当し、地域の皆様や関係機関の皆様の御相談により積極的に応じていきたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。

東京西法務少年支援センターの支援

法務少年支援センターのシンボルマーク

- 能力・性格の調査

- 問題行動の分析や指導方法の提案

- こどもや保護者に対する心理相談

- 事例検討会等への参加

- 研修・講演

- 法教育授業等

- 地域の関係機関等が主催する協議会への参画

- 成人に対する心理相談、問題行動の分析

各種支援の詳しい説明については、パンフレットを御覧ください。

相談の受付は電話、メールにて行っています。

東京西法務少年支援センターパンフレット【PDF】

法務少年支援センター地域援助パンフレット(一般の方向け) 【PDF】

法務少年支援センター地域援助パンフレット(関係機関の方向け) 【PDF】

-

*相談室玄関*

*相談室玄関* -

*個別検査場面(イメージ)*

*個別検査場面(イメージ)* -

*事例検討会の様子*

*事例検討会の様子* -

*心理相談室*

*心理相談室*

◆ 「もくせいの杜心理相談室」のトピックス

最近の「もくせいの杜心理相談室」の活動の一部を御紹介します。

日々の相談活動の他に、以下のような活動をしています。

■ 関係機関との協議会・研修会

毎年、地域の関係機関にお声掛けをし、協議会兼研修会を実施しています。この協議会兼研修会は、地域社会の実情、関係機関等のニーズ、当センターへの期待や役割等を把握することにより、近隣の関係機関等との連携を強化することを目的としています。令和6年度は「心理相談における児童虐待への対応」、令和7年度は、「教育関係機関との連携の在り方」をテーマとして、それぞれ専門性の高い先生から御講演をいただき、地域の関係機関による情報・意見交換を行いました。

■ 近隣自治体の子ども・若者支援事業への参画

近隣の複数の自治体の子ども・若者支援事業に参画し、定期的な会議や不定期のイベントに参加しています。

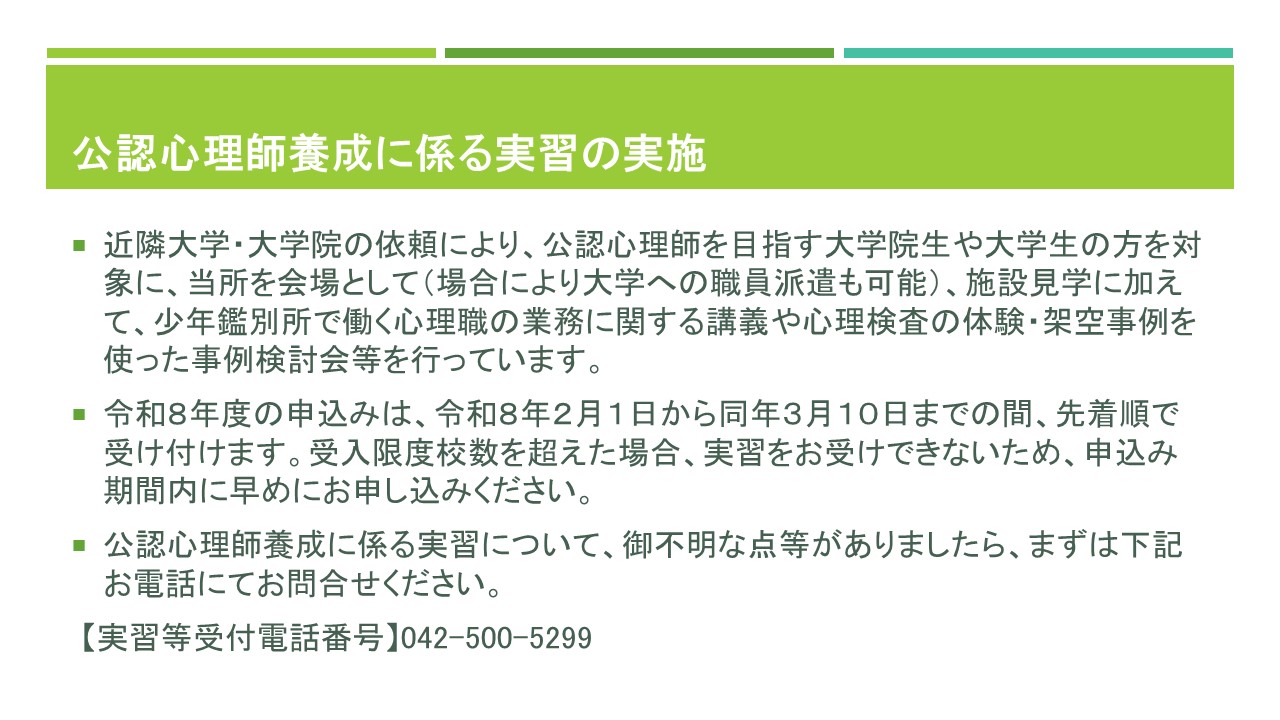

その一環として、毎年立川市主催により実施される定時制・通信制等合同学校相談会に出向いています。令和7年度第1回は6月22日(日)に実施されました。特設ブースを開き、参加する保護者や生徒、教育機関職員等とお話しする機会を頂いたほか、短時間の講演を実施しました。

この相談会は、多様化する高校教育の動向に触れ、そこで学ぼうとする生徒さんや指導に当たられる先生方、保護者の皆さまの御苦労と喜びをリアルに感じるイベントとなっています。第2回は11月に実施予定です。

■ Web会議システムを使用した研修・講義等の実施

地域援助の一つの方法として、オンラインによる研修・講義、事例検討会等を実施しています。個別の御相談に関しては、通信環境等を踏まえ、可能かどうかを個別に検討させていただいています。

■ 中・高校生に対する出前授業(ネットリテラシー、法教育など)の実施

インターネット上でのトラブル等が増加傾向にある昨今、ソーシャルネットワーキングサービスの使用などで、犯罪やトラブルに巻き込まれないための知識を、非行に関する法教育的な要素も含めてお話ししています。

■ 教員等に対する研修、教員等とのケース検討の実施

当所所在市の教育委員会主催で行われる研修会をはじめ、近隣自治体所在の学校等が主催する研修会等にお伺いし、問題行動のある青少年に対する見立ての仕方、それに基づく対応や支援等についてお話ししています。教育に限らず他の様々な対人援助の領域に、私たち法務少年支援センター職員の経験や知識がお役に立てればと考えています。

また、具体的なケースに即して事例検討を行い、私たちなりの見立てや対応方針をお伝えし、参考にしていただくことも行っています。

こうした活動が、児童・生徒等の言動の背景にある様々な事柄について、色々な視点から思いを巡らす場になればと考えています。

日々の相談活動の他に、以下のような活動をしています。

■ 関係機関との協議会・研修会

毎年、地域の関係機関にお声掛けをし、協議会兼研修会を実施しています。この協議会兼研修会は、地域社会の実情、関係機関等のニーズ、当センターへの期待や役割等を把握することにより、近隣の関係機関等との連携を強化することを目的としています。令和6年度は「心理相談における児童虐待への対応」、令和7年度は、「教育関係機関との連携の在り方」をテーマとして、それぞれ専門性の高い先生から御講演をいただき、地域の関係機関による情報・意見交換を行いました。

■ 近隣自治体の子ども・若者支援事業への参画

近隣の複数の自治体の子ども・若者支援事業に参画し、定期的な会議や不定期のイベントに参加しています。

その一環として、毎年立川市主催により実施される定時制・通信制等合同学校相談会に出向いています。令和7年度第1回は6月22日(日)に実施されました。特設ブースを開き、参加する保護者や生徒、教育機関職員等とお話しする機会を頂いたほか、短時間の講演を実施しました。

この相談会は、多様化する高校教育の動向に触れ、そこで学ぼうとする生徒さんや指導に当たられる先生方、保護者の皆さまの御苦労と喜びをリアルに感じるイベントとなっています。第2回は11月に実施予定です。

-

*特設ブース・ミニ講演の様子*

*特設ブース・ミニ講演の様子* -

*特設ブース・ミニ講演の様子*

*特設ブース・ミニ講演の様子*

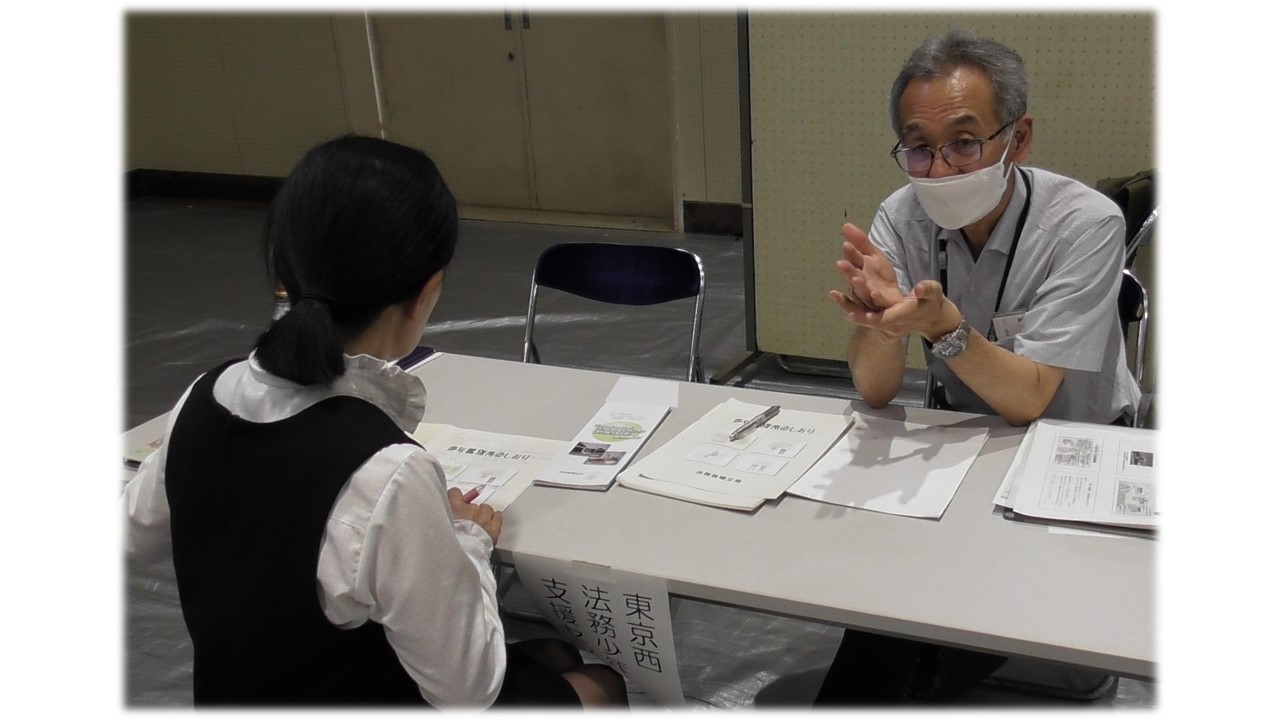

■ Web会議システムを使用した研修・講義等の実施

地域援助の一つの方法として、オンラインによる研修・講義、事例検討会等を実施しています。個別の御相談に関しては、通信環境等を踏まえ、可能かどうかを個別に検討させていただいています。

-

*オンラインで事例検討会参加*

*オンラインで事例検討会参加*

■ 中・高校生に対する出前授業(ネットリテラシー、法教育など)の実施

インターネット上でのトラブル等が増加傾向にある昨今、ソーシャルネットワーキングサービスの使用などで、犯罪やトラブルに巻き込まれないための知識を、非行に関する法教育的な要素も含めてお話ししています。

-

*教材としたスライドの一例*

-

*教材としたスライドの一例*

■ 教員等に対する研修、教員等とのケース検討の実施

当所所在市の教育委員会主催で行われる研修会をはじめ、近隣自治体所在の学校等が主催する研修会等にお伺いし、問題行動のある青少年に対する見立ての仕方、それに基づく対応や支援等についてお話ししています。教育に限らず他の様々な対人援助の領域に、私たち法務少年支援センター職員の経験や知識がお役に立てればと考えています。

また、具体的なケースに即して事例検討を行い、私たちなりの見立てや対応方針をお伝えし、参考にしていただくことも行っています。

こうした活動が、児童・生徒等の言動の背景にある様々な事柄について、色々な視点から思いを巡らす場になればと考えています。

-

*研修会の様子*

-

*研修会の様子*

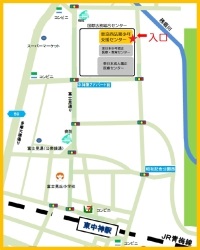

◆ 所在地案内

東京西法務少年支援センターの所在地案内

- 住所

〒196-0035東京都昭島市もくせいの杜2-1-1 - 電話番号

042-500-5271(代表)

042-500-5295(相談専用電話)

なお、講演等のお申し込みの場合は、042-500-5299にお電話ください。

メールでの相談受付についてはこちら - アクセス

JR青梅線「東中神」駅下車 徒歩20分程度

駐車場あり。当センター利用者のみ駐車できます。

東中神駅からの案内図はこちら