刑事施設(刑務所・少年刑務所・拘置所)

矯正局メニュー

神戸刑務所庁舎

1 はじめに

1908年、現行刑法とともに施行された監獄法は、被収容者に対する給養、衛生、医療などその施設内生活に関する人道的取扱いや、受刑者に対する教育的配慮もうかがわれ、当時としては、世界的にも極めて進歩した法律でした。しかしながら、第二次大戦後、日本国憲法の制定を始めとして、我が国の法制度及び法思想の大きな変革が行われるとともに、行刑に関する理論と実践が著しく発展し、受刑者に対する矯正処遇による社会復帰の促進と被収容者の権利義務関係の明確化という現代行刑の理念にそぐわないものとなっていました。そのため、1982年から3回にわたって、監獄法を改正する刑事施設法案が国会に提出されましたが、代用監獄制度に対する意見の対立を背景として、成立するには至りませんでした。

2002年から2003年にかけて明らかになった名古屋刑務所における受刑者死傷事案を契機として、受刑者の処遇を中心とする行刑運営上の問題が顕わとなりました。法務省は、広く行刑改革に関する検討を行うことを目的とする、民間有識者からなる行刑改革会議を立ち上げ、2003年12月、「行刑改革会議提言」が取りまとめられました。同提言においては、様々な改革のための提言がなされるとともに、行刑改革の実現に不可欠なものとして、監獄法を速やかに全面的に改正することが求められました。

行刑改革会議提言を受けて、法務省において、監獄法の改正作業を進めることとなりましたが、代用監獄制度に対する意見対立があったことから、まずは、監獄法を受刑者の処遇について全面的に改める「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」案が国会に提出されることとなりました。同法案は、2005年5月18日、第162回国会において成立し、2006年5月24日に施行されました。

この改正の結果、新法により規定されている受刑者の処遇と監獄法の規定のままである未決拘禁者等の処遇との間に不合理な法律的格差が生じることとなりました。そのため、法務省は、未決拘禁者等の処遇に関する法改正を関係機関と調整しながら進め、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律」案を国会に提出し、同法案は、2006年6月2日、第164回国会において成立し、2007年6月1日に施行されました。この改正の結果、法律の名称は「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に改められています。

これらの改正の結果、約100年ぶりに監獄法の全面改正が実現しました。

監獄法からの変更点については、「監獄法から刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律へ」に掲載されています。

法律・政令・規則の内容は、以下のリンク先に掲載されています。

2002年から2003年にかけて明らかになった名古屋刑務所における受刑者死傷事案を契機として、受刑者の処遇を中心とする行刑運営上の問題が顕わとなりました。法務省は、広く行刑改革に関する検討を行うことを目的とする、民間有識者からなる行刑改革会議を立ち上げ、2003年12月、「行刑改革会議提言」が取りまとめられました。同提言においては、様々な改革のための提言がなされるとともに、行刑改革の実現に不可欠なものとして、監獄法を速やかに全面的に改正することが求められました。

行刑改革会議提言を受けて、法務省において、監獄法の改正作業を進めることとなりましたが、代用監獄制度に対する意見対立があったことから、まずは、監獄法を受刑者の処遇について全面的に改める「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」案が国会に提出されることとなりました。同法案は、2005年5月18日、第162回国会において成立し、2006年5月24日に施行されました。

この改正の結果、新法により規定されている受刑者の処遇と監獄法の規定のままである未決拘禁者等の処遇との間に不合理な法律的格差が生じることとなりました。そのため、法務省は、未決拘禁者等の処遇に関する法改正を関係機関と調整しながら進め、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律」案を国会に提出し、同法案は、2006年6月2日、第164回国会において成立し、2007年6月1日に施行されました。この改正の結果、法律の名称は「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に改められています。

これらの改正の結果、約100年ぶりに監獄法の全面改正が実現しました。

監獄法からの変更点については、「監獄法から刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律へ」に掲載されています。

法律・政令・規則の内容は、以下のリンク先に掲載されています。

2 成人矯正のあらまし

- 組織

我が国では、刑務所、少年刑務所及び拘置所を総称して、「刑事施設」と呼んでいます。このうち、刑務所及び少年刑務所は、主として受刑者を収容し、処遇を行う施設であり、拘置所は、主として刑事裁判が確定していない未決拘禁者を収容する施設です。

我が国の刑事施設の数は、2010年4月現在、刑務所62、少年刑務所7、拘置所8、刑務支所8、拘置支所103の合計188です。

これらの刑事施設は、法務省が所管しており、内部部局である矯正局及び全国8か所に設置されている地方支分部局である矯正管区が指導監督に当たっています。 - 刑事施設視察委員会

行刑改革会議提言において、刑事施設に第三者からなる委員会を設けるべきであるとされたことを受け、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に基づき、刑事施設に刑事施設視察委員会が設置されています。

委員会は、人格識見が高く、かつ、刑事施設の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから法務大臣が任命する10人以内の委員で組織されています。委員会は、刑事施設の視察や被収容者との面接などにより、刑事施設の運営状況を的確に把握し、その運営に関し、刑事施設の長に対して意見を述べるものとされています。これにより、行刑運営の透明性の確保、刑事施設の運営の改善向上、刑事施設と地域社会の連携などが、より一層図られるものと期待されています。

刑事施設視察委員会あて提案箱

3 受刑者に対する矯正処遇の実施

- 矯正処遇

受刑者の処遇は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律において、その者の資質及び環境に応じ、その自覚に訴え、改善 更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図ることを旨として行うものと規定されています。

この受刑者処遇の原則を達成するため、受刑者には、作業、改善指導及び教科指導の3つの柱で構成される矯正処遇が行われます。 - 作業

刑務作業は、受刑者に規則正しい勤労生活を行わせることにより、その心身の健康を維持し、勤労意欲を養成し、規律ある生活態度及び共同生活における自己の役割・責任を自覚させるとともに、職業的知識及び技能を付与することにより、その社会復帰を促進することを目的としています。この刑務作業の一態様として、受刑者に免許や資格を取得させ、又は職業的知識及び技能を習得させるため職業訓練を実施しています。また、社会性をかん養するための指導訓練を兼ねて刑事施設の外塀の外で実施する作業や、刑事施設の職員の同行なしに、受刑者を刑事施設外の事業所に通勤させて外部事業所の業務に従事させる、外部通勤作業も実施しています。

「刑務作業」について詳しくはこちらへ - 改善指導

改善指導は、受刑者に犯罪の責任を自覚させ、社会生活に適応するのに必要な知識や生活態度を習得させるために必要な指導を行うもので、すべての受刑者を対象とした一般改善指導と特定の事情を有することによって改善更生、円滑な社会復帰に支障が認められる受刑者を対象とした特別改善指導があります。特に、特別改善指導には、薬物依存離脱指導、暴力団離脱指導、性犯罪再犯防止指導、被害者の視点を取り入れた教育、交通安全指導、就労支援指導があります。- 刑事施設 入所から出所までの流れ〔PDF:526KB〕

- 薬物依存離脱指導〔PDF:436KB〕

- 暴力団離脱指導〔PDF:170KB〕

- 性犯罪再犯防止指導〔PDF:180KB〕

- 被害者の視点を取り入れた教育〔PDF:436KB〕

- 交通安全指導〔PDF:262KB〕

- 暴力防止指導〔PDF:163KB〕

- 薬物依存離脱指導:再使用防止計画書(必修プログラム)〔PDF:78KB〕

- 薬物依存離脱指導:再使用防止計画書(専門プログラム)〔PDF:44KB〕

- 薬物依存離脱指導:再使用防止計画書(移行プログラム)〔PDF:94KB〕

- 性犯罪再犯防止指導:再発防止計画〔PDF:216KB〕

- 暴力防止指導:再発防止計画〔PDF:132KB〕

- 暴力防止指導:再発防止計画(オプションプログラム(児童虐待))〔PDF:119KB〕

- 暴力防止指導:再発防止計画(オプションプログラム(DV))〔PDF:112KB〕

- 性犯罪者処遇プログラム研究会報告書〔PDF:398KB〕(平成18年3月)

- 報道発表資料「刑事施設における性犯罪者処遇プログラム受講者の再犯等に関する分析結果について」〔PDF:276KB〕(平成24年12月)

- 「刑事施設における性犯罪者処遇プログラム受講者の再犯等に関する分析 研究報告書」〔PDF:650KB〕(平成24年12月)

-

改善指導(グループワーク)の様子

改善指導(グループワーク)の様子

- 教科指導

受刑者の中には、義務教育を修了していない者あるいは修了していても学力が不十分である者も少なくありません。そこで、社会生活の基礎となる学力を欠くことにより改善更生や円滑な社会復帰に支障があると認められる受刑者に対しては、小学校又は中学校の教科の内容に準ずる指導を行っています。また、学力の向上を図ることが円滑な社会復帰に特に資すると認められる受刑者に対しては、その学力に応じて、高等学校又は大学で行う教育の内容に準ずる指導を行うことができます。-

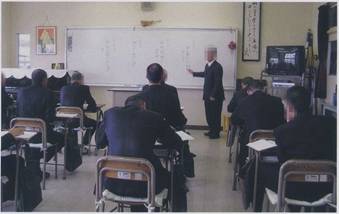

教科指導の様子

教科指導の様子

-

- 制限の緩和・優遇措置

制限の緩和とは,受刑者に自発性や自律性を身に付けさせるため,改善更生の意欲や社会生活に適応する能力の程度に応じて,刑事施設の規律及び秩序を維持するための生活及び行動に対する制限を順次緩和していく制度です。受刑者は第1種から第4種までの制限区分に指定され,制限区分に応じて設備や処遇方法が緩和されます。

優遇措置とは,受刑者について,比較的短期間の受刑態度を評価して,第1類から第5類までの優遇区分に指定し,その優遇区分に応じて,外部交通の回数を増加させたり,自弁使用できる物品の範囲を広げるなどの措置を講じる制度です。優遇措置は,まじめに受刑生活を送っている受刑者により良い待遇を与え,受刑者の改善更生の意欲を喚起することを目的としています。 - 外部通勤作業・外出及び外泊

外部通勤作業・外出及び外泊の制度は,受刑者の改善更生や円滑な社会復帰を促進するために設けられており,開放的施設で処遇を受けている受刑者や仮釈放を許す決定がされている受刑者などに対して,その円滑な社会復帰のために必要があると認める場合には,刑事施設の職員の同行なしに,刑事施設外の事業所に通勤させてその事業所の業務に従事させ,又は職業訓練を受けさせたり,刑事施設の外に外出や外泊することを許可したりする制度です。-

女子刑務所の作業風景

女子刑務所の作業風景

-

4 余暇活動の援助

刑事施設では、受刑者に対して、余暇時間帯における活動として、知的、教育的及び娯楽的活動、運動競技等を実施しています。

これらの活動には、様々な分野の民間協力者の方々のお力添えが欠かせません。全国の刑事施設において、御協力いただいた方々を御紹介します。

これらの活動には、様々な分野の民間協力者の方々のお力添えが欠かせません。全国の刑事施設において、御協力いただいた方々を御紹介します。

-

法務省矯正支援官

法務省矯正支援官 -

更生保護女性会

更生保護女性会 -

将棋クラブ

将棋クラブ -

高校ブラスバンド部

高校ブラスバンド部 -

合唱団

合唱団

- 活動状況はこちらへ

クラブ活動実施状況(令和7年度上半期分)【PDF】 慰問行事実施状況(令和7年度上半期分)【PDF】

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。

※上記プラグインダウンロードのリンク先は2014年10月時点のものです。