第2 登記申請の手続

1 登記の種類と登録免許税

2 登記申請書等の提出方法

3 動産譲渡登記所への提出物

(1) 登記申請書

(2) 登記申請書に添付すべき書面

(3) 申請データ(動産譲渡登記のみ)

参考 申請データ作成用ソフトウェアについての情報

4 登記申請に当たっての留意点(チェックリスト)

申請人への通知について

関係法令等

オンラインによる登記申請の手続については、「第4 オンラインによる手続 1 オンライン登記申請の手続」をご覧ください。

1 登記の種類と登録免許税

また、登記の申請には、登記の種類に応じて以下の登録免許税を納付する必要があります。登録免許税は、収入印紙又は収納機関等発行の領収証書で納める必要があります(オンライン申請の場合は、歳入金電子納付システムを利用して納付することができます。)。

| 登記の種類 | 登録免許税額 | ||

|

動産譲渡登記

|

1件につき | 7,500円(※) | |

| 延 長 登 記 (動産譲渡登記の 存続期間を延長する登記) |

1件につき | 3,000円(※) | |

| 抹 消 登 記 (動産譲渡登記を抹消する登記) |

1件につき | 1,000円 | |

※ 租税特別措置法 により軽減された額です。

2 登記申請書等の提出方法

この申請は、動産譲渡登記所に、登記申請書及びこれに添付すべき書面を提出して行います。

また、動産譲渡登記の申請については、これらの書面とともに登記すべき事項等(以下「申請データ」といいます。)を提出する必要があります。

登記申請書等の提出方法には、以下の表のとおり、3つの方式がありますが、このページでは、「書面方式」の手続についてご説明しています。

■ 事前提供方式の手続についてはこちら

■ オンライン方式の手続についてはこちら

<登記申請書等の提出方法(登記申請の方式)>

| 申請の方式 | 提出物 | 提出方法 |

| 書面方式 (窓口申請・送付申請) |

登記申請書 |

窓口に持参して提出 又は 郵送等により提出 ※ 窓口申請と送付申請で登記申請の 受付時点が異なります。詳しくはこちら |

| 添付書面 | ||

| 申請データ (CD-R又はCD-RWに記録) |

||

| 事前提供方式 | 登記申請書 | 窓口に持参して提出 又は 郵送等により提出 |

| 添付書面 | ||

| 申請データ | オンラインにより提出 | |

| オンライン方式 | 登記申請書 | オンラインにより提出 |

| 添付書面 | ||

| 申請データ |

※ オンライン方式の場合を除き、延長登記及び抹消登記の申請については、申請データの提出は必要ありません。

登記申請書等の提出先(動産譲渡登記所)

東京都中野区野方一丁目34番1号

東京法務局民事行政部動産登録課

※ 東京法務局中野庁舎の3階です。

※ 不動産登記及び商業・法人登記の登記所がある東京法務局本局(東京都千代田区九段南一丁目1番15号(九段第2合同庁舎))とは場所が異なりますので、ご注意ください。

■ 動産譲渡登記所の案内図はこちら

登記申請の受付・処理時間

登記申請書、添付書面及び申請データを記録したCD-R(CD-RW)を動産譲渡登記所に提出する方法は、窓口に持参して提出する(窓口申請)ほかに、郵送等により送付して提出する(送付申請)こともできます。

窓口申請の場合は、登記申請がされたその日に受付をしますが、送付申請の場合は、動産譲渡登記所が登記申請書等を受け取った日の後の最初の執務日に、その日に受付をすべき他の登記申請書に先立って受付をします。

【例】 平成29年1月20日(金)に登記申請書等を受け取った場合

→ 翌執務日である平成29年1月23日(月)の午前8時30分に受付

※ 窓口申請の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。土曜日、日曜日、国民の祝日等の休日、年末年始期間(12月29日~1月3日)は、受付を行っておりません。

※ 送付申請は、書留郵便又は「民間事業者による信書の送達に関する法律」に規定する一般信書便事業者又は特定信書便事業者による信書便の役務であって当該事業者において引受け及び配達の記録を行うものにより、送付してください。

受け付けられた登記申請は、原則として、受付をしたその日に処理を完了します。

処理完了までに要する時間の目安は、事案や申請日(※)にもよりますが、標準的な申請内容であれば、1件当たり、窓口における受付時からおおむね30分~1時間程度です。

なお、動産譲渡登記所において発行する「登記事項証明書」及び「登記事項概要証明書」については、登記申請の処理完了後、すぐに発行することができます(商業登記所で発行する「概要記録事項証明書」については、動産譲渡登記所における処理完了後、譲渡人の本店(主たる事務所)を管轄する商業登記所において譲渡人の登記事項概要ファイルに係る処理が完了するまで発行されません。)。

※ 事務繁忙日について

月末(特に3月、6月、9月及び12月の月末)は、登記申請が集中し、窓口が大変混雑するため、通常日に比べて登記申請の処理完了まで長時間お待ちいただく場合がありますので、ご了承ください(可能な限り、月末を避けて申請いただくことをお勧めいたします。)。

3 動産譲渡登記所への提出物

(1) 登記申請書

(2) 登記申請書に添付すべき書面

なお、同時に数個の申請をする場合に、各登記申請書の添付書面に内容の同一のものがあるときは、1通の原本を添付することで足ります。ただし、他の登記申請書には、原本の写しに相違ない旨を記載した謄本を添付する必要があります。

【動産譲渡登記】

| 添付書面 | 注意事項等 | |

| 1 | 代理権限証書(委任状等) → 様式・記載例はこちら | 代理申請の場合に必要です。 官庁又は公署の作成したものについては、 作成後3か月以内のものに限ります。 |

| 2 | 取下書 → 様式・記載例はこちら | [取下書について] をご覧ください。 |

| 3 | 譲渡人の代表者の資格証明書 (登記事項証明書)※ |

作成後3か月以内のものに限ります。 |

| 4 | 譲渡人の代表者の印鑑証明書 (登記所が作成したもの) |

作成後3か月以内のものに限ります。 |

| 5 | 譲受人の代表者の資格証明書 (登記事項証明書)※ |

譲受人が法人の場合に必要です。 作成後3か月以内のものに限ります。 |

| 譲受人の住所を証する書面 (住民票の写し) |

譲受人が自然人の場合に必要です。 | |

| 6 | 存続期間が登記の日から10年を超えるときは、その存続期間を定めるべき特別の事由があることを証する書面 | |

→詳細はこちら

【延長登記】

| 添付書面 | 注意事項等 | |

| 1 | 代理権限証書(委任状等) → 様式・記載例はこちら | 代理申請の場合に必要です。 官庁又は公署の作成したものについては、 作成後3か月以内のものに限ります。 |

| 2 | 取下書 → 様式・記載例はこちら | [取下書について] をご覧ください。 |

| 3 | 譲渡人の代表者の資格証明書 (登記事項証明書)※ |

作成後3か月以内のものに限ります。 |

| 4 | 譲渡人の代表者の印鑑証明書 (登記所が作成したもの) |

作成後3か月以内のものに限ります。 |

| 5 | 譲受人の代表者の資格証明書 (登記事項証明書)※ |

譲受人が法人の場合に必要です。 作成後3か月以内のものに限ります。 |

| 6 | 譲渡人又は譲受人の表示が登記された表示と異なるときは、その変更を証する書面※ | |

| 7 | 存続期間が登記の日から10年を超えるときは、その存続期間を定めるべき特別の事由があることを証する書面 | 存続期間は、当初の登記の日から起算 されます。 |

→詳細はこちら

【抹消登記】

| 添付書面 | 注意事項等 | |

| 1 | 代理権限証書(委任状等) → 様式・記載例はこちら | 代理申請の場合に必要です。 官庁又は公署の作成したものについては、 作成後3か月以内のものに限ります。 |

| 2 | 取下書 → 様式・記載例はこちら | [取下書について] をご覧ください。 |

| 3 | 譲受人の代表者の資格証明書 (登記事項証明書)※ |

譲受人が法人の場合に必要です。 作成後3か月以内のものに限ります。 |

| 4 | 譲受人の代表者の印鑑証明書 (譲受人が自然人の場合は市町村長が作成したもの、 譲受人が法人の場合は登記所が作成したもの) |

作成後3か月以内のものに限ります。 |

| 5 | 譲渡人の代表者の資格証明書 (登記事項証明書)※ |

作成後3か月以内のものに限ります。 |

| 6 | 譲渡人又は譲受人の表示が登記された表示と異なるときは、その変更を証する書面※ | |

→詳細はこちら

[取下書について]

取下書の添付は任意ですが、登記申請に誤り等があった場合には、取下書の添付がない限り、当該登記申請は却下され、提出した登記申請書等及び登記申請書に貼付された収入印紙は返却されませんので、ご注意ください(登録免許税については、動産譲渡登記所において還付手続を行います。)。

取下書が添付されていれば、却下事由があっても、当該登記申請は却下されることなく、登記申請書等は返却されます(取下げをした場合は、当初の受付年月日および受付番号は保全されません。)。

取下げをしたときは、登記申請書に貼付された収入印紙について、再使用の有無を確認し、動産譲渡登記所に再申請する場合は、再使用証明の手続を行った上で登記申請書等を返却します。再申請をしない場合は、登録免許税の還付手続を行った上で、登記申請書に貼付された収入印紙を除き、添付書面等を返却します。

(3) 申請データ(動産譲渡登記のみ)

ここでは、申請データを電磁的記録媒体(CD-R又はCD-RW)に記録して提出する場合の手順について説明しています。

申請データをオンラインで提出する場合(事前提供方式)の手続についてはこちら をご覧ください。

申請データは、所定の記録方式に従って作成します。

作成した申請データを電磁的記録媒体(CD-R又はCD-RW)に記録して提出する場合は、1件の動産譲渡登記の申請について1枚の電磁的記録媒体を提出します。

なお、譲渡する動産が多数ある場合でも、当事者(譲渡人・譲受人)、登記原因及びその日付が同じであれば、1件の申請により一括して登記することができます(ただし、1件の申請により登記できる動産個別事項の個数は、1,000個以下とされています。)。

申請データの記録方式については、「動産譲渡登記申請データ仕様」においてご案内しています。申請データを作成する際は、必ず参照してください。

■ 動産譲渡登記申請データ仕様(令和元年5月7日更新)[PDF]

以下の「動産申請データ作成ツール」をダウンロードして解凍し、解凍したフォルダーの中にあるエクセルファイルを開きます。

■ 動産申請データ作成ツール[EXCEL(ZIP圧縮形式)]

(ア) 「動産申請データ作成ツール」のトップページにある「○送付・出頭(事前提供含む)」の「登記申請」の各ファイルについて、「動産譲渡登記申請データ仕様」のほか、「動産申請データ作成ツールマニュアル 」を参考にして、必要事項を入力します。

■ 動産申請データ作成ツールマニュアル[PDF]

(イ) 必要事項の入力が完了したら、「チェック」ボタンを押下し、問題がないか確認します。

(ウ) 「チェック」ボタンによる確認が完了したら、「作成」ボタンを押下し、保存先を選びます。

この際、ファイル名及び文字コードを変更せずにファイルを保存してください。

(ア) 以下の「申請データのひな形」(タグ名のみがあらかじめ入力されているもの)をダウンロードして解凍します。

■ 申請データのひな形[XML(ZIP圧縮形式)]

(イ) 以下の方法で、解凍したフォルダーの中の各XMLファイルを編集が可能な状態にします。

方法1:編集したいXMLファイルを右クリックするとメニューが表示されるので、そのメニューから「編集(E)」を選択する。

方法2:編集したいXMLファイルを右クリックするとメニューが表示されるので、そのメニューから「プログラムから開く(H)」を選択し、「メモ帳」を選択する。

「申請データのひな形」の各ファイルには、XMLデータを作成するための「タグ」があらかじめ入力されていますので、「動産譲渡登記申請データ仕様」のほか、「申請データの入力方法」及び「申請データの入力例」を参考にして、必要事項を入力します。

■ 申請データの入力方法[PDF]

■ 申請データの入力例[PDF] 申請データの入力例[XML(ZIP圧縮形式)]

なお、譲渡の対象となる動産を特定する方法については、以下の記録例を参考にして入力してください。

■ 動産を特定する方法の記録例[PDF]

◆ タグ外のエリアには、何も入力しないでください。特に、タグ外のエリアに「全角スペース」が入力されていると申請データがエラーとなりますので御注意ください。

※ タグ外のエリアに全角スペースが入力されているかどうかの確認及び対応方法は以下のとおりです。

(ア) XMLファイルをダブルクリックするか、右クリックして「開く(O)」をクリックし、ファイルの内容をブラウザで表示する。

(イ) タグ外のエリアに全角スペースが入力されている場合には、その部分が空白行として表示される。

(ウ) 空白行が表示されたときは、空白行の上行にある終了タグの後ろにカーソルを置き、その後の開始タグと並ぶまで削除キーを押し、全角スペースを削除する。

(エ) 開始タグの冒頭位置を前行のタグと揃えたい場合は、終了タグの後ろにカーソルを置き、改行キーを押して改行した後、Tab(タブ)キーを押すか、半角スペースを入力して揃える。

◆ XMLファイルの必要事項の入力が完了したら、「ファイル」→「名前を付けて保存」を選択し、「文字コード(E)」が「UTF-8」になっていることを確認した上で、入力事項を保存します。XMLファイルを保存する際に、ファイル名及び拡張子は変更しないでください。

申請データは所定の記録方式に従って作成する必要があります。登記申請の前に、「申請人プログラム」を用いて、以下の手順で申請データの形式チェックをしてください。形式チェックでエラーがあった場合は、登記申請を受理することができませんので、必ず実施してください。

「申請人プログラム」は、以下のページからダウンロードできます(債権譲渡登記・動産譲渡登記で共通して使用することができます。)。

■ 申請人プログラム及び申請データ仕様等について(動産・債権譲渡登記)

(ア) 申請人プログラムをお使いのパソコンにインストール・起動し、「申請人プログラム起動メニュー」中の「動産譲渡登記申請人プログラム」をクリックします。

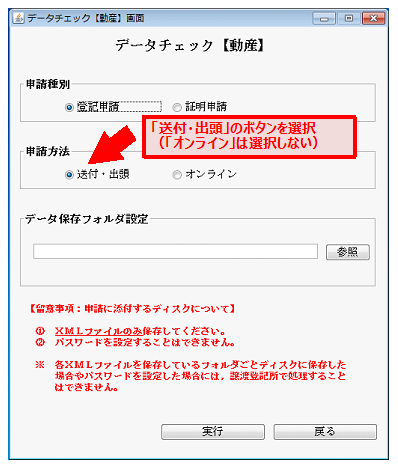

(イ) 「申請人プログラムメニュー【動産】」中の「データチェック」をクリックし、データチェック【動産】画面の「申請種別」は「登記申請」を、「申請方法」は「送付・出頭」のボタンを選択します。

(エ) エラーがない場合は、「申請データチェックが正常終了しました。」と表示されます。エラーがある場合は、「申請データにエラーがあります。詳細はエラーログを参照してください。」と表示されますので、エラーログ及び動産譲渡登記申請データ仕様(令和元年5月7日更新)[PDF]を参照の上、申請データを修正してください。

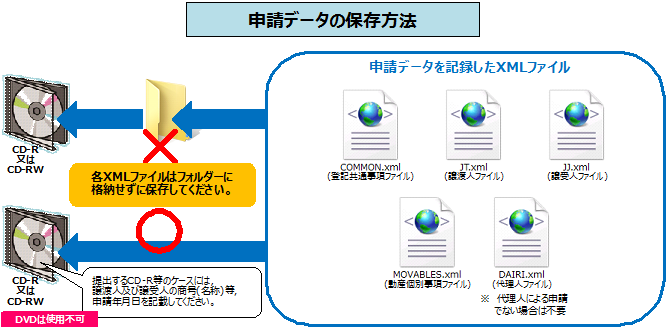

2の申請データの形式チェックが完了した後、申請データを記録した各XMLファイルをフォルダーから取り出し、動産譲渡登記所に提出する電磁的記録媒体(CD-R又はCD-RW)に各XMLファイルを保存します。DVDは使用できません。

この際、各XMLファイルをフォルダーに格納したまま提出すると、登記申請を受理することができませんので、十分ご注意ください。

また、各XMLファイルにパスワードを設定することはできません。

※ 電磁的記録媒体(CD-R、CD-RW)は、温度等の周辺環境の影響により状態が悪くなる可能性があります。状態の悪い電磁的記録媒体を使用して申請した場合、動産譲渡登記システムでは、記録された申請データが読み込めないことがありますので、ご注意ください。

<参考>申請データ作成用ソフトウェアについての情報

なお、以下に掲載する特定の製品について、法務省が保証あるいは推奨するものではありません。また、各製品の機能等の詳細については、各販売元にお問い合わせください。

■ 動産譲渡登記申請ソフト(株式会社リーガル)

■ 司Plazon総合サービス(日本電算企画株式会社)

4 登記申請に当たっての留意点(チェックリスト)

■ 動産譲渡登記申請チェックリスト[PDF]

申請人への通知について

なお、代理人によって申請された場合には、代理人宛て(電磁的記録媒体に記録された代理人の氏名・所在宛て)に送付されます。

関係法令等

Word 形式のファイルをご覧いただく場合には、Microsoft Office Word Viewerが必要です。

Microsoft Office Word Viewer をお持ちでない方は、こちらからダウンロードしてください。

リンク先のサイトはMicrosoft社が運営しています。

Microsoft Office Word Viewer のダウンロード![]()

※上記プラグインダウンロードのリンク先は2012年8月時点のものです。

一太郎 形式のファイルをご覧いただく場合には、一太郎ビューアが必要です。

一太郎ビューア をお持ちでない方は、こちらからダウンロードしてください。

リンク先のサイトはジャストシステム社が運営しています。

一太郎ビューア のダウンロード![]()

※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。

※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。