相続人申告登記について

相続人申告登記は、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)による相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)に伴い、創設された制度です。

このページは、相続人申告登記の制度の概要や申出の手続などを掲載しています。

なお、以下のご案内(登記手続ハンドブック)では、比較的単純な相続のケースを例として、申出手続について説明していますので、こちらも参考にしてください。

|

| (相続人申告登記手続のご案内) |

制度の概要

そこで、期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合に簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして、「相続人申告登記」が新たに設けられました。

なお、相続人申告登記は、簡易に義務を履行することができる一方で、以下のような留意点があるため、直ちに遺産分割や相続登記の申請をすることが難しい場合などに、義務を果たすために利用いただくことが想定されます。

〇 不動産についての権利関係を公示するものではないため、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途、相続登記の申請をする必要がある

〇 遺産分割に基づく相続登記の申請義務を履行することはできない

申出手続

1 手続の概要

手続の基本的な流れは相続登記の申請と同様ですが、以下のような特徴があります。

○ 特定の相続人が単独で申出可(他の相続人の分も含めた代理申出も可)

○ 申出手続(オンラインでも可)において、押印・電子署名は不要

○ 専用のソフトウェアを利用することなく、Webブラウザ上で手続が可能(かんたん登記申請の利用が可能)

○ 法定相続人の範囲・法定相続分の割合の確定が不要(提出書類も少ない)

○ 登録免許税がかからない

2 基本的な提出書類

○ 申出書様式(一太郎 Word PDF)

○ Webブラウザ上(かんたん登記申請)で作成・送信することも可能

(2)申出人が登記記録上の所有者の相続人であることが分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)(※1)

(3)申出人の住所を証する情報(※2)

(4)委任状(代理人が手続を行う場合のみ。複数の相続人が連名で申出書を作成・提出する場合は不要です。)

委任状記載例(一太郎 Word PDF)

※1 (1)・(2)については、被相続人と申出人との関係によって(1)の記載事項や(2)の内容が異なりますので後記3を参考にしてください(戸籍の証明書の集め方が分からない場合には、本籍地又は最寄りの市区町村役場にお問合せください。)。

なお、法務局の「法定相続情報証明制度」を御利用いただいている場合には、法定相続情報一覧図の写しを提出するか、法定相続情報番号(法定相続情報一覧図の写しの右上に記載された番号)を申出書に記載することで、(2)の証明書の添付に代えることができます。法定相続情報証明制度の具体的な手続については、こちら(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html)を参照してください。

被相続人(亡くなった方)の最後の氏名及び住所が登記記録上の氏名及び住所と異なる場合や被相続人の本籍が登記記録上の住所と異なる場合には、被相続人が登記名義人(登記記録上の所有者)であることが分かる、被相続人の本籍の記載のある住民票の除票又は戸籍の表示の記載のある戸籍の附票の写し等が必要となります。

※2 (3)については、申出書に住民票上の申出人の氏名のふりがな(外国籍の方にあってはローマ字氏名)及び生年月日を記載した場合は、提出を省略することができます(登記所において、記載された情報により住基ネットに照会を行い、住基ネットから提供された住所と申出書に記載された住所が合致しているかどうかを確認します。)。

なお、住民票に記載のない方(国内に住所のない方)については提出を省略することはできません。日本国籍の方は在外公館が発行する在留証明書等、外国籍の方は居住国の政府等が作成した住民票の写しに相当する書面等(外国居住の外国人や外国法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報についての自然人が登記名義人となる場合と同様のもの)を提出してください。

3 必要となる戸籍関係書類の例・申出書の記載例

イ 登記記録上の所有者が亡くなり、その配偶者において、相続人申告登記の申出を行う場合

ウ 登記記録上の所有者が亡くなり、その配偶者と子において、相続人申告登記の申出を一括で行う場合

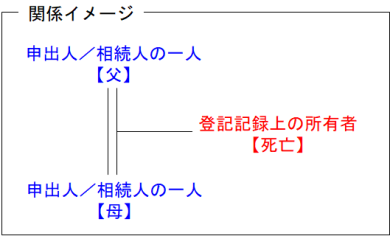

エ 登記記録上の所有者が亡くなり、その親において、相続人申告登記の申出を行う場合

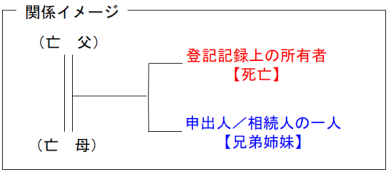

オ 登記記録上の所有者が亡くなり、その兄弟姉妹において、相続人申告登記の申出を行う場合

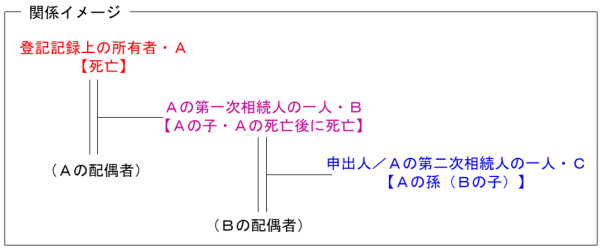

カ (1)登記記録上の所有者(A)が亡くなって、その子(第一次相続人/Bら)が相続人となった後、(2)Bが亡くなってその子(第二次相続人/Cら)及び配偶者が相続人となった場合に、Cにおいて、相続人申告登記の申出を行う場合

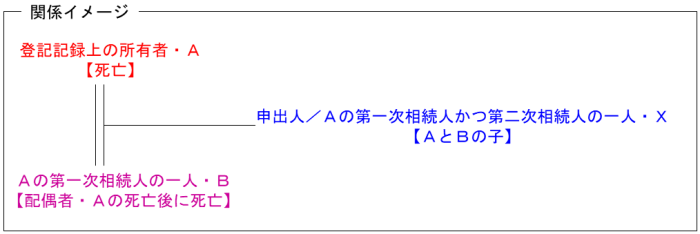

キ (1)登記記録上の所有者(A)が亡くなって、その配偶者(第一次相続人/B)と子(第一次相続人/Xら)が相続人となった後、(2)Bが亡くなってその子(第二次相続人/Xら)が相続人となった場合に、Xにおいて、相続人申告登記の申出を行う場合(申出人Xが登記名義人の第一次相続人かつ第二次相続人のケース)

ク 相続人申告登記の申出をした後、氏名や住所に変更があった場合

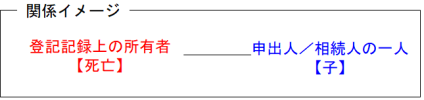

アのケース

【登記記録上の所有者が亡くなり、その子において、相続人申告登記の申出を行う場合】

一般的に、(1)被相続人(亡くなった方)の死亡した日が分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)、(2)申出人が被相続人の子であることが分かる戸籍の証明書、(3)被相続人の死亡した日以後に発行された申出人についての戸籍の証明書が必要になります。1通の証明書で(1)~(3)を満たす場合には、その証明書の添付で足ります。

例えば、1通の証明書に被相続人の死亡した日が記載され、かつ、申出人が被相続人の子として記載されている場合(申出人につきその戸籍から除籍された旨の記載があるものを除く。)には、その証明書の添付で足ります。

これに対し、被相続人が亡くなる前に申出人が結婚した場合など、被相続人の死亡した日(上記(1))が記載された証明書に、申出人の記載がされていないときは、上記(1)の証明書に加えて、上記(2)を満たす被相続人の過去の戸籍の証明書と上記(3)の証明書が必要になります。また、1通の証明書に、被相続人の死亡した日(上記(1))が記載され、かつ、申出人が被相続人の子として記載され(上記(2))、申出人につきその戸籍から除籍された旨の記載がある場合には、その証明書に加えて、上記(3)の証明書が必要になります。どの戸籍の証明書が必要かの判断が難しい場合には、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍の証明書と、申出人の現在の戸籍の証明書を提出いただいても差し支えありません。

・子1人が申出を行う場合(Word PDF)

・子2人が連名で申出を行う場合(Word PDF)

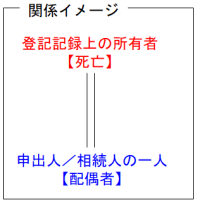

イのケース

【登記記録上の所有者が亡くなり、その配偶者において、相続人申告登記の申出を行う場合】

一般的に、被相続人(亡くなった方)の死亡した日及び申出人が被相続人の配偶者であることが分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)が必要になります(どの戸籍の証明書が必要かの判断が難しい場合には、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍の証明書と、申出人の現在の戸籍の証明書を提出いただいても差し支えありません。)。

申出書記載例(Word PDF)

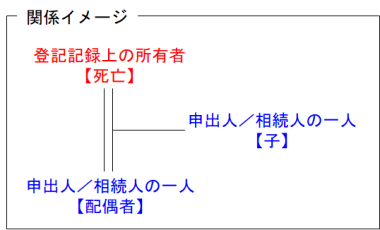

ウのケース

【登記記録上の所有者が亡くなり、その配偶者と子において、相続人申告登記の申出を一括で行う場合】

一般的に、(1)被相続人(亡くなった方)の死亡した日及び申出人(配偶者)が被相続人の配偶者であることが分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)、(2)申出人(子)が被相続人の子であることが分かる戸籍の証明書、(3)被相続人の死亡した日以後に発行された申出人(子)についての戸籍の証明書が必要になります。1通の証明書で(1)~(3)を満たす場合には、その証明書の添付で足ります。

例えば、1通の証明書に被相続人の死亡した日が記載され、かつ、申出人(配偶者)が被相続人の配偶者として、申出人(子)が被相続人の子として記載されている場合(申出人につきその戸籍から除籍された旨の記載があるものを除く。)には、その証明書の添付で足ります。

これに対し、被相続人が死亡する前に申出人(子)が結婚した場合など、被相続人の死亡した日及び申出人(配偶者)が被相続人であること(上記(1))が記載された証明書に、申出人(子)の記載がされていないときは、上記(1)の証明書に加えて、上記(2)を満たす被相続人の過去の戸籍の証明書と上記(3)の証明書が必要になります。また、1通の証明書に、被相続人の死亡した日が記載され、かつ、申出人(配偶者)が被相続人の配偶者として、申出人(子)が被相続人の子として記載され、申出人(子)につきその戸籍から除籍された旨の記載がある場合には、その証明書に加えて、上記(3)の証明書が必要になります。どの戸籍の証明書が必要かの判断が難しい場合には、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍の証明書と、申出人の現在の戸籍の証明書を提出いただいても差し支えありません。

申出書記載例

・配偶者と子1人が連名で申出を行う場合(Word PDF)

・配偶者と子2人が連名で申出を行う場合(Word PDF)

エのケース

【登記記録上の所有者が亡くなり、その親において、相続人申告登記の申出を行う場合】

一般的に、(1)申出人が被相続人(亡くなった方)の親であること及び被相続人に子がないことが分かる戸籍の証明書(被相続人の出生から死亡までの全ての戸除籍謄本等)、(2)被相続人の死亡した日以後に発行された申出人についての戸籍の証明書が必要になります。1通の証明書で(1)・(2)を満たす場合には、その証明書の添付で足ります。

なお、被相続人に子がいたが、被相続人の死亡前に死亡した場合には、その子に子がないことが分かる戸籍の証明書(その子の出生から死亡までの全ての戸籍の証明書)が別途必要となる場合があります。

申出書記載例

・親1人が申出を行う場合(Word PDF)

・両親が連名で申出を行う場合(Word PDF)

オのケース

【登記記録上の所有者が亡くなり、その兄弟姉妹において、相続人申告登記の申出を行う場合】

一般的に、(1)申出人が被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹であること及び被相続人に子がないことが分かる戸籍の証明書(被相続人の出生から死亡までの全ての戸除籍謄本等)、(2)被相続人の死亡前に被相続人の直系尊属(父母、祖父母等)が死亡していることが分かる戸籍の証明書、(3)被相続人の死亡した日以後に発行された申出人についての戸籍の証明書が必要になります。(1)~(3)で重複するものがある場合には、重ねて同じものを添付する必要はありません。

なお、被相続人に子がいたが、その子が被相続人の死亡前に死亡している場合には、その子に子がないことが分かる戸籍の証明書(その子の出生から死亡までの全ての戸籍の証明書)が別途必要となる場合があります。

申出書記載例

・兄弟姉妹1人が申出を行う場合(Word PDF)

・兄弟姉妹2人が連名で申出を行う場合(Word PDF)

カのケース

【登記記録上の所有者(A)が亡くなって、その子(第一次相続人/Bら)が相続人となる

→Bが亡くなってその子(第二次相続人/Cら)及び配偶者が相続人となる

→Cにおいて、相続人申告登記の申出を行う場合】

一般的に、(1)登記記録上の所有者である被相続人(亡くなった方)Aの死亡した日が分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)、(2)第一次相続人Bが被相続人の子であることが分かる戸籍の証明書、(3)第一次相続人Bの死亡した日が分かる戸籍の証明書、(4)申出人Cが第一次相続人Bの子であることが分かる戸籍の証明書、(5)第一次相続人Bの死亡した日以後に発行された申出人Cについての戸籍の証明書が必要になります。(1)~(5)で重複するものがある場合には、重ねて同じものを添付する必要はありません。

なお、どの戸籍の証明書が必要かの判断が難しい場合には、㋐被相続人Aの出生から死亡までの全ての戸籍の証明書、㋑第一次相続人Bの出生から死亡までの全ての戸籍の証明書、㋒申出人Cの現在の戸籍の証明書を提出いただいても差し支えありません。

申出書記載例

・Bの子1人が申出を行う場合(Word PDF)

・Bの子2人が連名で申出を行う場合(Word PDF)

キのケース

【登記記録上の所有者(A)が亡くなって、その配偶者(第一次相続人/B)と子(第一次相続人/Xら)が相続人となる

→Bが亡くなってその子(第二次相続人/Xら)が相続人となる

→Xにおいて、相続人申告登記の申出を行う場合(申出人Xが登記名義人の第一次相続人かつ第二次相続人のケース)】

一般的に、(1)登記記録上の所有者である被相続人(亡くなった方)の死亡した日が分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)、(2)第一次相続人Bが被相続人の配偶者であり、かつ、申出人Xが被相続人の子であることが分かる戸籍の証明書、(3)第一次相続人Bの死亡した日が分かる戸籍の証明書、(4)申出人Xが第一次相続人Bの子であることが分かる戸籍の証明書、(5)第一次相続人Bの死亡した日以後に発行された申出人Xについての戸籍の証明書が必要になります。(1)~(5)で重複するものがある場合には、重ねて同じものを添付する必要はありません。

なお、どの戸籍の証明書が必要かの判断が難しい場合には、㋐被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍の証明書、㋑第一次相続人の出生から死亡までの全ての戸籍の証明書、㋒申出人の現在の戸籍の証明書を提出いただいても差し支えありません。

申出書記載例

・AとBの子1人が申出を行う場合(Word PDF)

・AとBの子2人が連名で申出を行う場合(Word PDF)

クのケース

【相続人申告登記の申出をした後、氏名や住所に変更があった場合】

相続人申告登記の完了後、申出人の住所等に変更があった場合には、その旨の申出をすることで、登記記録に変更を反映させることができます。

オンラインで申出を行うこともできます(登記・供託オンライン申請システムのホームページ参照)が、Webブラウザ上での手続はできません。

申出書記載例

・住所の変更の場合(Word PDF)

・氏名の変更の場合(Word PDF)

関係法令

○ 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)(令和3年4月28日公布)

・ [PDF:319KB]

・ [PDF:523KB]

○ 不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第7号)(令和6年3月1日公布)

・ [PDF:662KB]

〇 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係)(令和6年3月15日付け法務省民二第535号通達)

・ [PDF:342KB]

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。

※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。