国際協力部による法制度整備支援活動 ~世界に貢献、日本の力!

Part1 法制度整備支援とは

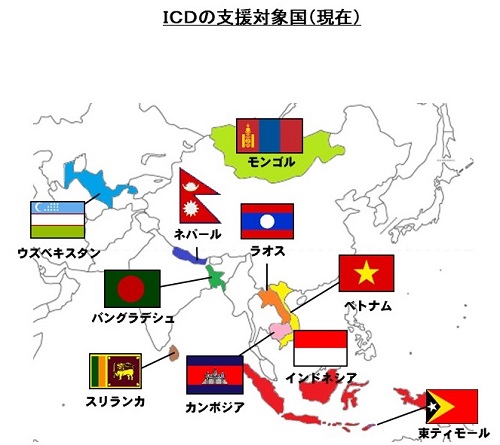

・1994年 ベトナム協力開始

・1994年 ベトナム協力開始・1996年 カンボジア協力開始

・1998年 ラオス協力開始

・1998年 インドネシア協力開始

・2001年 国際協力部を新設

・2001年 大阪中之島合同庁舎に移転

・2001年 ウズベキスタン協力開始

・2004年 モンゴル協力開始

・2007年 中国協力開始→2021年 終了

・2008年 東ティモール協力開始

・2008年 中央アジア協力開始

・2009年 ネパール協力開始

・2013年 ミャンマー協力開始

・2016年 バングラデシュ協力開始

・2017年 国際法務総合センターに移転

・2019年 スリランカ協力開始

・2019年 スリランカ協力開始

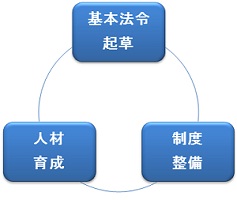

法制度整備支援の三つの基本

的柱

的柱法制度整備支援とは、開発途上国や市場経済への移行を進める国などに対して、それらの国々が進める法制度の整備を支援することです。

(1)基本法令の起草支援

(2)制定された法令を運用する司法関係機関の制度整備支援

(3)法曹実務家等の人材育成支援

の3つが基本的な柱です。

Part2 国際協力部の活動

1 最近の活動

法務総合研究所は、アジアの開発途上国から要請を受け、外務省、独立行政法人国際協力機構(JICA)などと協力して、要請国における良い統治(グッドガバナンス)支援及び市場経済発展のため、その基盤となる法令の整備とその確実な運用に焦点を当てて支援を進めてきました。

これは、政府開発援助(ODA)事業のうち知的支援の枠組みに属するものであり、「顔の見える支援」としてますます注目を集めるようになっており、国際協力部は、こうした支援を更に充実・発展させています。

国際協力部が行う活動は、大きく分けて、次の5つです。

(1)日本国内での研修

(2)現地セミナーへの講師の派遣

(3)日本国内での作業部会(アドバイザリーグループ)における活動

(4)現地へのアドバイザー型専門家の派遣

(5)その他の活動

これらの活動内容を、以下、御紹介します。

(1)日本国内での研修

支援対象国の立法関係者、裁判官、検察官、弁護士等を日本に招いて、様々なプログラムの研修を実施しています。

支援対象国の立法関係者、裁判官、検察官、弁護士等を日本に招いて、様々なプログラムの研修を実施しています。

これらの研修では、講義形式による日本の法制度の紹介、特定のテーマに関する各国研修員の発表(カントリーレポート)、研修員同士のディスカッション、司法関係機関見学などのプログラムを通じ、法の基本原理、日本の法制度整備の歴史、現在の日本の法制度の仕組みや運用の実情、対象国の法制度の実情と問題点などについて、相互理解を深め、今後の方策を検討するなどしています。

研修は、東京都昭島市の国際法務総合センター、霞が関の法務総合研究所、JICA東京センターなどで実施しています。

(2)現地セミナーへの講師の派遣

国際協力部は、支援対象国内で、各種の法制やその運用について開催されるセミナーに、JICAのセミナー講師などとして教官を派遣しています。

国際協力部は、支援対象国内で、各種の法制やその運用について開催されるセミナーに、JICAのセミナー講師などとして教官を派遣しています。

現地セミナーのテーマは、相手国が近い将来に立法や法改正を控えているなど緊急性の高いものが多く、数日間にわたり、関係官庁の立法担当者などを対象に、講義形式やディスカッション形式で実施しています。

現地セミナーには

・一度に多数が参加できる

・派遣された講師が相手国の最新の実情を知り、実地に見聞することができる

という利点があります。

(3)日本国内での作業部会(アドバイザリーグループ)における活動

国際協力部は、法律案の起草支援等のために日本の大学教授や法律実務家などで構成された「作業部会(アドバイザリーグループ)」の委員として、法律案の起草や支援対象国担当者に対するアドバイスを行っています。

国際協力部は、法律案の起草支援等のために日本の大学教授や法律実務家などで構成された「作業部会(アドバイザリーグループ)」の委員として、法律案の起草や支援対象国担当者に対するアドバイスを行っています。

(4)現地へのアドバイザー型専門家の派遣

法務総合研究所は、最高裁判所と協力し、1年間以上現地に滞在するJICA長期専門家として、ベトナムに検事1名、カンボジアに検事2名(1名は裁判官出身)、ラオスに検事1名、インドネシアに検事2名(1名は裁判官出身)を派遣しています。

法務総合研究所は、最高裁判所と協力し、1年間以上現地に滞在するJICA長期専門家として、ベトナムに検事1名、カンボジアに検事2名(1名は裁判官出身)、ラオスに検事1名、インドネシアに検事2名(1名は裁判官出身)を派遣しています。

長期専門家は、その国の法制度の実情を調査し、司法関係者への助言や必要な支援の企画・立案を行うほか、現地セミナーの実施などについて、関係機関との連絡調整をしています。

また、支援対象国の法制度を調査するため、国際協力部教官を数週間から数箇月単位の短期専門家として派遣することもあります。

(5)その他の活動

国際協力部は、国際シンポジウムの開催や研究活動をしています。

国際協力部は、国際シンポジウムの開催や研究活動をしています。

これまでに、国別研修や地域別研修の中でシンポジウムを数回開催したほか、アジア太平洋地域から専門家を招いての会社法に関するシンポジウムや次世代の法制度整備支援を担うべき大学生、法科大学院生、若手法曹や学者等を対象とするシンポジウムも開催しています。

さらに、日韓パートナーシップ共同研究を実施しています。この共同研究では、日本の法務省及び最高裁判所と韓国の法院(裁判所)の職員が、登記、供託、戸籍及び民事執行に関する意見交換と実務研究を行っています。

2 協力機関

国際協力部は、外務省を中心とした関係省庁、JICA、公益財団法人国際民商事法センター(ICCLC)などとも緊密な連携を保って活動をしています。

国際民商事法センターは、民商事法分野の法制度整備支援を目的として、財界・学界・法曹界の協力を得て1996年4月に設立されたもので、私たちにとっては、心強いパートナーです。

また、東京、大阪、名古屋を中心とする大学等関係機関からも、御協力をいただいています。

今後もオールジャパンによる支援体制の強化が求められています。

法務総合研究所は、アジアの開発途上国から要請を受け、外務省、独立行政法人国際協力機構(JICA)などと協力して、要請国における良い統治(グッドガバナンス)支援及び市場経済発展のため、その基盤となる法令の整備とその確実な運用に焦点を当てて支援を進めてきました。

これは、政府開発援助(ODA)事業のうち知的支援の枠組みに属するものであり、「顔の見える支援」としてますます注目を集めるようになっており、国際協力部は、こうした支援を更に充実・発展させています。

国際協力部が行う活動は、大きく分けて、次の5つです。

(1)日本国内での研修

(2)現地セミナーへの講師の派遣

(3)日本国内での作業部会(アドバイザリーグループ)における活動

(4)現地へのアドバイザー型専門家の派遣

(5)その他の活動

これらの活動内容を、以下、御紹介します。

(1)日本国内での研修

支援対象国の立法関係者、裁判官、検察官、弁護士等を日本に招いて、様々なプログラムの研修を実施しています。

支援対象国の立法関係者、裁判官、検察官、弁護士等を日本に招いて、様々なプログラムの研修を実施しています。これらの研修では、講義形式による日本の法制度の紹介、特定のテーマに関する各国研修員の発表(カントリーレポート)、研修員同士のディスカッション、司法関係機関見学などのプログラムを通じ、法の基本原理、日本の法制度整備の歴史、現在の日本の法制度の仕組みや運用の実情、対象国の法制度の実情と問題点などについて、相互理解を深め、今後の方策を検討するなどしています。

研修は、東京都昭島市の国際法務総合センター、霞が関の法務総合研究所、JICA東京センターなどで実施しています。

(2)現地セミナーへの講師の派遣

国際協力部は、支援対象国内で、各種の法制やその運用について開催されるセミナーに、JICAのセミナー講師などとして教官を派遣しています。

国際協力部は、支援対象国内で、各種の法制やその運用について開催されるセミナーに、JICAのセミナー講師などとして教官を派遣しています。現地セミナーのテーマは、相手国が近い将来に立法や法改正を控えているなど緊急性の高いものが多く、数日間にわたり、関係官庁の立法担当者などを対象に、講義形式やディスカッション形式で実施しています。

現地セミナーには

・一度に多数が参加できる

・派遣された講師が相手国の最新の実情を知り、実地に見聞することができる

という利点があります。

(3)日本国内での作業部会(アドバイザリーグループ)における活動

国際協力部は、法律案の起草支援等のために日本の大学教授や法律実務家などで構成された「作業部会(アドバイザリーグループ)」の委員として、法律案の起草や支援対象国担当者に対するアドバイスを行っています。

国際協力部は、法律案の起草支援等のために日本の大学教授や法律実務家などで構成された「作業部会(アドバイザリーグループ)」の委員として、法律案の起草や支援対象国担当者に対するアドバイスを行っています。(4)現地へのアドバイザー型専門家の派遣

長期専門家は、その国の法制度の実情を調査し、司法関係者への助言や必要な支援の企画・立案を行うほか、現地セミナーの実施などについて、関係機関との連絡調整をしています。

また、支援対象国の法制度を調査するため、国際協力部教官を数週間から数箇月単位の短期専門家として派遣することもあります。

(5)その他の活動

国際協力部は、国際シンポジウムの開催や研究活動をしています。

国際協力部は、国際シンポジウムの開催や研究活動をしています。これまでに、国別研修や地域別研修の中でシンポジウムを数回開催したほか、アジア太平洋地域から専門家を招いての会社法に関するシンポジウムや次世代の法制度整備支援を担うべき大学生、法科大学院生、若手法曹や学者等を対象とするシンポジウムも開催しています。

さらに、日韓パートナーシップ共同研究を実施しています。この共同研究では、日本の法務省及び最高裁判所と韓国の法院(裁判所)の職員が、登記、供託、戸籍及び民事執行に関する意見交換と実務研究を行っています。

2 協力機関

国際協力部は、外務省を中心とした関係省庁、JICA、公益財団法人国際民商事法センター(ICCLC)などとも緊密な連携を保って活動をしています。

国際民商事法センターは、民商事法分野の法制度整備支援を目的として、財界・学界・法曹界の協力を得て1996年4月に設立されたもので、私たちにとっては、心強いパートナーです。

また、東京、大阪、名古屋を中心とする大学等関係機関からも、御協力をいただいています。

今後もオールジャパンによる支援体制の強化が求められています。

Part3 法制度整備支援はなぜ必要か

1 法制度を動かすのは人

「法制度」とは、憲法を頂点とする様々な法律で構成される法体系とそれを運用するシステム全体のことを指します。

法制度は、社会の基本的なルールを定め、国民の権利や義務を実現することを目的として、紛争を解決し、犯罪者を処罰して治安を維持するなどの重要な役目を担っています。

しかし、これが現実に機能するためには、紛争に関係する人はもちろん、法制度に関係する様々な人が活動しなければなりません。

2 法制度は他国との共通財産

現代社会は、交通手段や通信技術の発達により、経済取引を始めとする国際間の交流が活発になっています。

人、資本、製品、情報などが毎日大量に世界中を移動しており、このような世界では、法制度は、一国の内部だけではなく、その国と関係を持つ国々や人々にも影響を及ぼします。

不十分で信用のない法制度しか持たない国では、産業や経済の発展が難しくなるのです。

3 日本の近代的法制度整備の歴史

日本は、19世紀半ばまで中国文化の影響を受けた独自の法制度を持っていました。

しかし、その後の明治維新以来、欧米にも通用する近代的法制の整備を迫られ、欧米から法律専門家を招き、あるいは留学生を欧米に派遣してその制度を学び、日本の社会・文化に合わせて近代的な法制度を作り上げてきた経験を持っています。

また、社会・経済・文化の変化に応じて法制度も変わっていきます。

法制度整備には終着点はなく、先進国も法制度整備を進めているのです。

4 開発途上国の事情

一方で、世界には、近代的な法制度が十分に整備されていない開発途上の国が多くあります。

特に、中央統制型計画経済政策を採っていた国は、市場経済の導入に伴って、既存の法制度を根本的に再構築する必要に迫られています。

しかし、開発途上国は、人的・物的資源が十分ではないため、独力で、迅速かつ適切に法制度整備を行うことは容易ではありません。

そこで、国際機関や先進国が法制度整備を手助けすることが求められるのです。

5 日本が法制度整備支援を行う意義

日本は、国際社会での名誉ある地位を保持していくためにも、国際社会のあらゆる面で積極的な貢献を求められています。

日本は、開発途上国に対する法制度整備支援を実施する上で、次のような強みがあります。

・欧米先進国とは異なった法文化

・100年以上にわたって主要な法制度(仏、独、米、英など)を研究し、採り入れてきた経験

・他のアジア諸国と類似した文化

6 日本の支援の特徴

日本の法制度整備支援には、次のような特徴があります。

・支援対象国の主体性・自主性の尊重

法制度整備のための幾つかの選択肢を提供して支援対象国の判断にゆだねる

支援対象国の実情に関する十分な調査を行う

・中長期的視点に立った活動

法制度整備支援は法律案の作成だけではない

法令の執行・運用のための体制の整備や法律家などの人材育成を重視する

「法制度」とは、憲法を頂点とする様々な法律で構成される法体系とそれを運用するシステム全体のことを指します。

法制度は、社会の基本的なルールを定め、国民の権利や義務を実現することを目的として、紛争を解決し、犯罪者を処罰して治安を維持するなどの重要な役目を担っています。

しかし、これが現実に機能するためには、紛争に関係する人はもちろん、法制度に関係する様々な人が活動しなければなりません。

2 法制度は他国との共通財産

現代社会は、交通手段や通信技術の発達により、経済取引を始めとする国際間の交流が活発になっています。

人、資本、製品、情報などが毎日大量に世界中を移動しており、このような世界では、法制度は、一国の内部だけではなく、その国と関係を持つ国々や人々にも影響を及ぼします。

不十分で信用のない法制度しか持たない国では、産業や経済の発展が難しくなるのです。

3 日本の近代的法制度整備の歴史

日本は、19世紀半ばまで中国文化の影響を受けた独自の法制度を持っていました。

しかし、その後の明治維新以来、欧米にも通用する近代的法制の整備を迫られ、欧米から法律専門家を招き、あるいは留学生を欧米に派遣してその制度を学び、日本の社会・文化に合わせて近代的な法制度を作り上げてきた経験を持っています。

また、社会・経済・文化の変化に応じて法制度も変わっていきます。

法制度整備には終着点はなく、先進国も法制度整備を進めているのです。

4 開発途上国の事情

一方で、世界には、近代的な法制度が十分に整備されていない開発途上の国が多くあります。

特に、中央統制型計画経済政策を採っていた国は、市場経済の導入に伴って、既存の法制度を根本的に再構築する必要に迫られています。

しかし、開発途上国は、人的・物的資源が十分ではないため、独力で、迅速かつ適切に法制度整備を行うことは容易ではありません。

そこで、国際機関や先進国が法制度整備を手助けすることが求められるのです。

5 日本が法制度整備支援を行う意義

日本は、国際社会での名誉ある地位を保持していくためにも、国際社会のあらゆる面で積極的な貢献を求められています。

日本は、開発途上国に対する法制度整備支援を実施する上で、次のような強みがあります。

・欧米先進国とは異なった法文化

・100年以上にわたって主要な法制度(仏、独、米、英など)を研究し、採り入れてきた経験

・他のアジア諸国と類似した文化

6 日本の支援の特徴

日本の法制度整備支援には、次のような特徴があります。

・支援対象国の主体性・自主性の尊重

法制度整備のための幾つかの選択肢を提供して支援対象国の判断にゆだねる

支援対象国の実情に関する十分な調査を行う

・中長期的視点に立った活動

法制度整備支援は法律案の作成だけではない

法令の執行・運用のための体制の整備や法律家などの人材育成を重視する

Part4 将来の展望

国連や世界銀行などの国際機関、先進諸国が世界各地で法制度整備支援を行っています。日本は、これらの機関及び諸国と連携して、より効率的で効果的な法制度整備支援を推進していく必要があります。国際的な経済活動がより活発化する中で、日本が国際社会において果たすべき役割は、ますます重要なものとなっています。とりわけ、アジア諸国の法制度整備のニーズは高まるばかりであり、日本の法制度整備支援に対する期待や要望は強まる一方です。

そして、日本国内においても、法制度整備支援に対する日本政府の考え方を示す「法制度整備支援に関する基本方針」の改訂版(このリンクは外務省のホームページにリンクしています)が2013年5月に発出されました。官民連携のオールジャパンによる支援体制を強化するという従来からの方針が改めて確認されたほか、日本企業の海外展開のための投資環境整備という観点などが新たに付け加えられ、重点支援国としてインドネシア・ベトナム・ミャンマー・モンゴル・カンボジア・ラオス・ウズベキスタン・バングラデシュの8箇国が挙げられています。

そして、日本国内においても、法制度整備支援に対する日本政府の考え方を示す「法制度整備支援に関する基本方針」の改訂版(このリンクは外務省のホームページにリンクしています)が2013年5月に発出されました。官民連携のオールジャパンによる支援体制を強化するという従来からの方針が改めて確認されたほか、日本企業の海外展開のための投資環境整備という観点などが新たに付け加えられ、重点支援国としてインドネシア・ベトナム・ミャンマー・モンゴル・カンボジア・ラオス・ウズベキスタン・バングラデシュの8箇国が挙げられています。

東京都昭島市もくせいの杜2-1-18国際法務総合センター

法務省法務総合研究所国際協力部

TEL 042-500-5150

FAX 042-500-5195

E-mail icdmoj@i.moj.go.jp